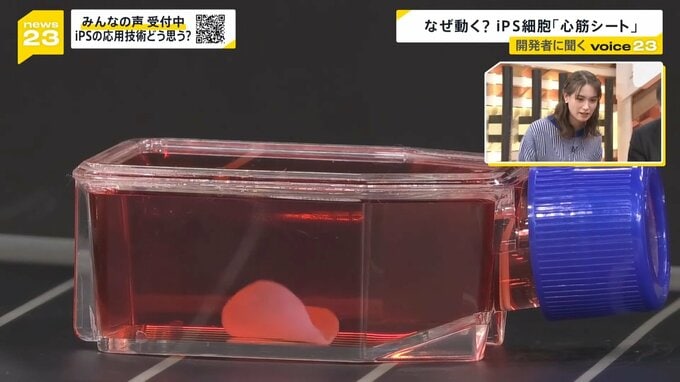

開発者に聞く なぜ動く?iPS細胞「心筋シート」

小川彩佳キャスター:

心臓病に新たな治療として期待される「心筋細胞シート」ですが、いかがでしょうか。

トラウデン直美さん:

本当に心臓の動きのように「ドクドク」という動きが見えますよね。

大阪大学 澤芳樹特任教授:

みなさんの心臓を体の外で再現しています。心筋細胞自身は定期的に動きますが、それが集まるとみんな一緒に動くという性質を持っています。その中で、一番電気の強い細胞に合わせて、オーケストラのように動いているんです。みなさんの心臓がバラバラに細胞が動いていたら、血液を送り出せませんよね。それを外で再現したのが「心筋細胞シート」です。

藤森祥平キャスター:

これをどのような治療方法として進めていくのでしょうか。

大阪大学 澤芳樹特任教授:

この「心筋細胞シート」を、患者さんの胸をわずかに開いて心臓の上に貼り付けます。乗せるだけで約10~15分でくっついて、その約6時間後には心臓から血管が生えてきます。最初、シートの方は血の流れがありませんが、血管が心臓から生えてくると、今度はシートの方からサイトカインなどの物質を出し、今度は心臓を助けに行きます。

トラウデン直美さん:

手術としてはかなり負担が少ないものになりそうですね。

大阪大学 澤芳樹特任教授:

約1時間で済むような手術になります。実際は、心臓に「心筋細胞シート」を3枚載せるような形になります。

藤森キャスター:

心臓を切ったりしなくていいんですね。

大阪大学 澤芳樹特任教授:

我々は心臓外科なので、切った貼ったをずいぶんやっていますが、心不全で心臓が弱っているので、できるだけ心臓をいたわりながら、シートを載せるだけで済むという治療は、心臓に優しいです。

トラウデン直美さん:

心臓の動きを補佐するというイメージでしょうか。

大阪大学 澤芳樹特任教授:

最初はそういう形ですが、だんだん細胞自身も減っていきます。その間にいろいろな物質を出し、血管がたくさん生えてきます。元々血管が減ることで心筋梗塞になったり、度重なる障害によって心臓の細胞が減ったりして心不全が起きているところに、「心筋細胞シート」を貼り付けることによって血管がまた生えてきます。そうすると、血流が足らなくなったところの細胞に、血液がたくさん流れてきて、また元気を取り戻すという仕組みです。

我々もやってみて初めてわかりましたが、月日を重ねるごとにさらに元気になっていくわけです。活性化していくような。

トラウデン直美さん:

この治療をきっかけとして、そこから良くなっていく方向に行くということですね。

大阪大学 澤芳樹特任教授:

もちろんある程度ではありますが、元気になります。自宅で待機などの生活制限があった方が、会社に行っています。最長5年で8人の方に治療をしましたが、社会復帰して、お仕事をされている方が多いです。

藤森キャスター:

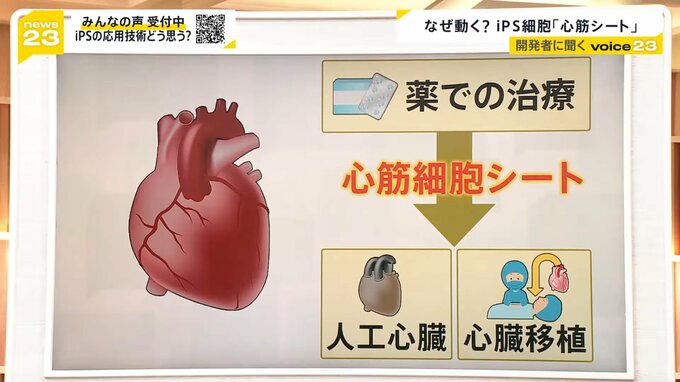

心臓の治療は、例えば投薬や人工心臓、心臓移植などがある中で「心筋細胞シート」が誕生すると何が期待できるのでしょうか。

大阪大学 澤芳樹特任教授:

薬で治すには限界があり、最終的には心臓移植や人工心臓での治療になりますが、そこまでには少し期間があります。薬ではこれ以上効かないという状態を「ノーオプション」と言いますが、「心筋細胞シート」の治療より新たなオプションができて、新たな選択肢で元気になってもらえたら、心臓移植を回避できるかもしれない。そこまで悪くならないようにできるというのが我々の治療です。

藤森キャスター:

今までだったら移植しなければいけないところが、しなくて済むようになるかもしれないということですね。

小川キャスター:

ドナーの方も限られている中で、多くの方の命を救う可能性もあるのがこの技術ということですね。

大阪大学 澤芳樹特任教授:

社会復帰されて元気になってもらえたら、最低限の日常生活は元気に送れるような、そんな状況になっていただけるかなと思っています。