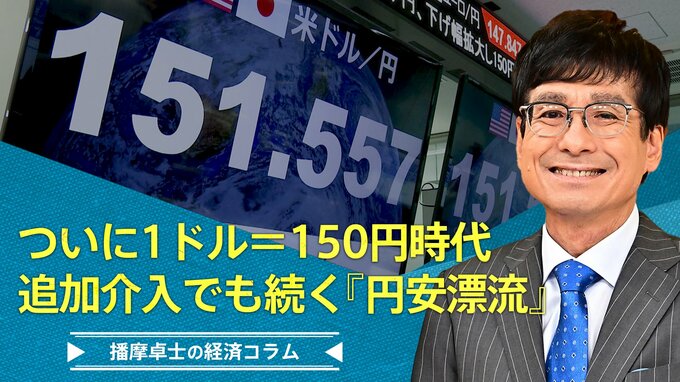

外国為替市場で20日、ついに1ドル=150円台まで円安が進みました。政府・日銀は、1ドル=151円台後半まで円安が進んだ21日のニューヨーク外国為替市場で、追加の市場介入に踏み切り、一時5円以上も円相場を押し戻しました。150円を突破した東京市場では介入せず、商いの薄いくなる週末のニューヨーク市場を狙っての、鮮やかな介入劇でした。ニューヨーク市場での介入は通常、ニューヨーク連銀に委託してドルと円の売買を行うので、日米の意思疎通には問題がないことを誇示した形にもなり、今後、市場の介入警戒感を高めることにもつながるでしょう。

もっとも、介入は所詮、急激な変動を抑えるだけであり、アメリカの金利上昇の終着点が見えない以上、円安傾向に変わりはないと、多くの市場関係者は見ています。また、日銀の黒田総裁は「今の大規模緩和を続ける」と繰り返し述べるなど、政府と日銀の温度差も相変わらず大きいままです。肝心の岸田総理も、統一教会問題に政権基盤を揺さぶられ、リスクをとってまで経済政策の方向性を決めようという意思を欠いている状態ですので、「円安無策」の漂流状態はまだ続きそうです。

■『ルーブル合意』まで戻った円相場

為替政策をめぐっては、ドル高修正で合意した、1985年9月22日のG5蔵相会議での『プラザ合意』があまりに有名です。この『プラザ合意』を元に、各国がドル売りの協調市場介入を行ってドル高を是正し、その代わりに、当時、成長著しかった日本の円や、西ドイツのマルクの価値を引き上げたのです。『プラザ合意』前、1ドル=240円だった円相場は急騰を続け、200円突破どころか、1ドル=150円にまで円高が進みます。

しかし、今度は止まらなくなったドル安に危機感が強まりました。ドル安に終止符を打って混乱を収めようと、ついにG7(この間にG5にイタリアとカナダが加わった)は1987年2月22日に、パリのルーブル宮殿で蔵相会議を開き、「為替相場を現行の水準の周辺に安定させる」ことで合意しました。これが『ルーブル合意』と呼ばれるものです。つまり歴史的なドル高の修正は、85年の『プラザ合意』で号砲が鳴り、87年の『ルーブル合意』でいわば「撃ち方やめ!」になったわけです。当時の通貨当局者たちは、ドル円相場に関しては、1ドル=150円で「もう十分な修正が終わった」と判断していたわけです。

現在、円が1ドル=150円まで「円安が進んだ」と私も大騒ぎしていますが、1ドル=150円とは、『プラザ合意』という歴史的合意を主導した当局者たちが「望ましい終着駅」と考えていた水準なのです。

■当局者の想定を超えた円高時代

しかし、『ルーブル合意』は幻に終わりました。市場は、時の当局者たちの都合の良いようには動いてくれなかったのです。いったんアメリカ経済の先行きに不安を覚えた市場でドル安の動きは続き、同じ1987年10月19にはニューヨーク株式市場では『ブラックマンデー』と呼ばれる暴落まで発生、87年末には、1ドル=120円台まで円高は進みました。

その後、1990年以降、円相場は、2度にわたって1ドル=100円以上という超円高時代を経験するなど、一貫して『ルーブル合意』の150円を超える円高水準で推移したのは、ご存じの通りです。私たちは、当時の当局者の想定以上の「円高時代」を生き、その「円高時代」は、1ドル=150円まで「円安が進んだ」今、名実ともに終わりを告げたと言って良いでしょう。

■1ドル=100円と、150円は大違い

長年の「円高時代」を通じて、100ドルの商品と聞けば、「日本円では1万円か」という具合に、私たちの頭の中では、1ドル=100円でまず計算してみるというのが半ば習慣になっていました。現に1ドル=80円の時代もありましたし、ここ数年も110円前後のレンジが続いていたので、この習慣にはそれなりの合理性もありました。しかし、今や100ドルの商品は「1万5000円」と計算しなくてはなりません。大違いです。これからは日々、この大違い、いわば貧しさを実感することになりそうです。

かつて、想定以上の「円高時代」を実現させたのは、突き詰めれば、日本経済の強い成長力、国際競争力でした。それらへの期待こそが『ルーブル合意』を幻に終わらせたのでした。だとすれば、「円高時代」が終わった今、日本に突き付けられているのが、日本経済の成長力、国際競争力の回復という構造的な課題であることは明らかです。その時代は、円高恐怖症に向き合った時代とは比較にならないほど、厳しい時代になりそうです。

播摩 卓士(BS-TBS「Bizスクエア」メインキャスター)