偶発的ではなかった大震災での虐殺

そして、最大の闘争となった「三・一独立運動」(1919年)では、死者数は正確には分かりませんが、2か月間で900人以上、統計によっては7500人が犠牲になったともされています。こうした植民地戦争が長く続いた中で、実際に手を下した日本の軍人、警官がいたわけですが、愼教授の調査によると、陸軍が全国18か所に置いていた師団すべてが朝鮮半島での軍務についています。最も多く派遣された師団は、東京の第1師団でした。兵役期間を終えて故郷に帰った軍人は、各地で在郷軍人会を結成します。「不逞鮮人」を軍で殺害した経験をすでに持つ民間人が、東京周辺にはたくさんいたのです。

愼蒼宇教授:

関東大震災の朝鮮人虐殺(1923年)は、「朝鮮人が暴動を起こした」というデマが起こって、即時的に民衆と警察・軍隊が、まさにこの植民地戦争で行われていた「せん滅作戦」や、「連座制」のように関係ない人たちを数珠つなぎにして、虐殺が繰り広げられたんですね。震災下の混乱の中で突然民衆がパニックになって起こした、という解釈でのみ捉えられる出来事ではない。やはり、それまでの経験が何らかの作用をしている、と私は思います。

大震災後に戒厳令を敷いた陸軍首脳の経歴も愼教授は詳細に調べています。多くの幹部に朝鮮などでの植民地戦争での当事者がいました。とても説得力のある論理展開で、歴史学のすごみを感じました。

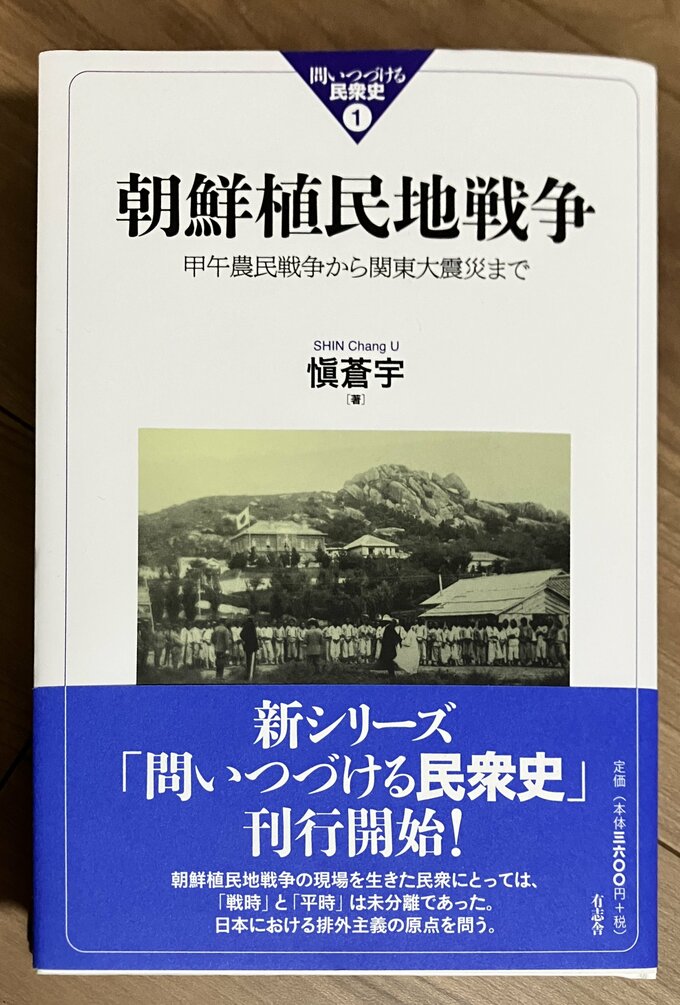

詳しく知りたい方は、愼蒼宇教授の著書『朝鮮植民地戦争 甲午農民戦争から関東大震災まで』を読むといいでしょう。研究書で少し高価ですが、かなり分かりやすく書かれていると思いました。

「問いつづける民衆史」シリーズ1巻『朝鮮植民地戦争 甲午農民戦争から関東大震災まで』(有志舎、税抜き3600円)

朝鮮の人びとは甲午農民戦争以降、50年以上にわたって日本の侵略と植民地戦争にさらされ続けた。それは彼我の力が圧倒的に違う「非対称戦争」であるがゆえに凄惨なジェノサイドを伴い、その延長線上に関東大震災時の朝鮮人虐殺は起こったのである。平時のない植民地戦争のなかで虐殺体験や朝鮮民衆への憎悪・恐怖を内面化した日本軍人・兵士たちと、その暴力にさらされながらも抵抗し続けた朝鮮民衆の姿を通して、植民地近代論のように、抵抗の領域を歴史の表舞台から周辺化しようとする傾向を批判し、日本近代史に圧倒的に不在だった植民地戦争の実態を描き出す。

小説の『坂の上の雲』が好きな方は、歴史書の『朝鮮植民地戦争』も読むと、明治から昭和にかけての日本が立体的に見えてくるのではないかな、と思います。パレスチナとガザ、ウクライナとロシアの戦争も、また違った風に見えるかもしれません。

編集者註・このテキストでは放送で一部割愛した部分も補足して構成しました。

◎神戸金史(かんべ・かねぶみ)

1967年生まれ。学生時代は日本史学を専攻(社会思想史、ファシズム史など)。毎日新聞入社直後に雲仙噴火災害に遭遇。東京社会部勤務を経てRKBに転職。やまゆり園事件やヘイトスピーチを題材にしたドキュメンタリー映画『リリアンの揺りかご』(2024年)は各種プラットフォームでレンタル視聴可能。最新作『一緒に住んだら、もう家族~「子どもの村」の一軒家~』(2025年、ラジオ)はポッドキャストで無料公開中。