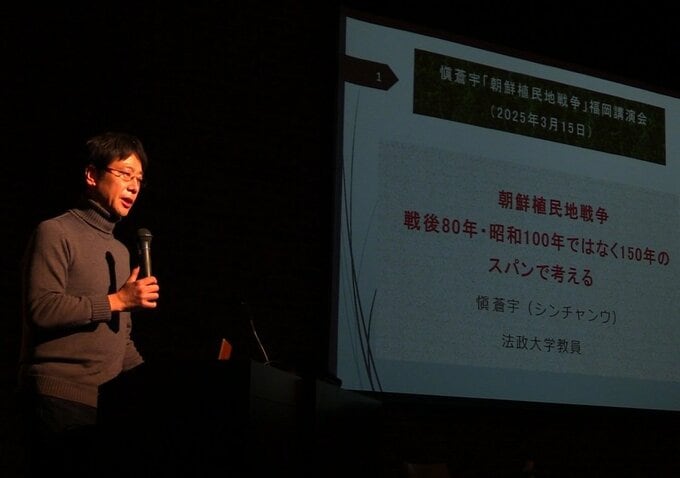

「植民地戦争」特徴は”非対称性”

帝国主義の時代は、どこでも、植民地の人たちを同じ人間としては見ていません。インドでのイギリス、アルジェリアのフランスと同様に、朝鮮の民衆による抵抗を、日本は徹底的に弾圧しました。こうした朝鮮の状況も、世界史の「植民地戦争」の概念で理解するべきだ、と愼教授は言うのです。

愼教授:

日本は、朝鮮を植民地化していく過程、あるいは植民地支配した後で、常に軍隊、憲兵、警察によって激しい軍事暴力を継続的に行使していました。これを捉える概念が、「朝鮮植民地戦争」ということになります。ところが日本近代史の中の戦争史の中には、これが戦争と位置づけられてきたことはほぼない、ということになります。

愼教授:

戦争と言っても、弾圧している側と抵抗している側の武力の差が、ものすごく大きいんですね。弾圧している側は、その都度その都度の軍事産業の最先端の武器を使っている。一方で抵抗している側は、武装解除させられながら戦っている。ですから、極端なことを言うと、徒手空拳に近い訳です。わかりやすいケースで言うと、イスラエルがパレスチナの人々にやっていることと、ほぼ近いと思っていい。つまり、弾圧している側と抵抗している側の間が、あまりに非対称的な関係だということです。「植民地戦争」を定義する場合には、「非対照的戦争」であると考えられるわけです。植民地化する側は最先端の武器を使っていて、実はほとんど被害が出ません。しかし、植民地化される側は、ジェノサイドを伴う激しい被害が出るわけです。

併合前から始まっていた「せん滅作戦」

朝鮮が日本に併合されるのは1910年ですが、その前に起きていたことを愼教授は丁寧に説明しています。まず、日清戦争とほぼ同じ時期に、朝鮮民衆が立ち上がりました。「甲午農民戦争」(1894~95年)と言います。これに日本がどう対処したのでしょうか。

愼蒼宇教授:

キーワードで言うと、「せん滅作戦」。それから、関係のない民衆たちを村を単位とした「連座制」で巻き込んでいった。いくつか、ここに例を挙げます。甲午農民戦争の時に、当時参謀次長だった川上操六(兵站総監)が、大本営の秘密命令として、甲午農民軍に対して「ことごとく殺戮すべし」という方針を出しています(1894年10月27日付、仁川兵站監「陣中日誌」)。

愼蒼宇教授:

例えば釜山で兵たんを管理していた司令官が、電報の中で「もし日本軍に対して攻撃をしてくる農民がいたら、責任のある村自体を焼き払ってしまえ」と言っています(1894年9月2日、大邱兵站監宛て)。

日清戦争の後、朝鮮が外交権を奪われ日本の保護国になるのは1905年。さらに1907年には、朝鮮の軍隊を強制的に解体したことで、元軍人が「義兵」を名乗り、反日闘争が激化しました。

愼蒼宇教授:

義兵戦争の時に、長谷川好道・韓国駐箚軍司令官が、朝鮮の民衆に対して告知を出しています(1907年9月8日)。村の中から日本に対して蜂起をするような人間が出てきたら「その責を現犯の村邑に負わしめ」、つまりそういう人間が出たら村ごと全体に責任を負わせる、というのです。そして「その部落を挙げて厳重の処置」をする、という言い方をしているのです。何をするか。「村を焼き尽くす」ということです。

愼蒼宇教授:

もう一つ、日本軍と戦って捕虜になった朝鮮人たちをどう扱うか。こんな史料がありました(1907年8月23日、小倉12師団歩兵14連隊「陣中日誌」)。長谷川好道司令官が小倉の連隊に対して出した令達の中で、「やむを得ずして生じた捕虜(成るべく捕虜とする以前に於いて適宜処分すべし)」。この意味、わかりますかね?「殺せ」と言っているのです。「処分」とはそういうことです。実際この後に銃殺、これものすごくたくさん起こっているんですね。

ここで話しているのは、日本への併合の前のこと。日本に抵抗した独立派の人々を、「不逞鮮人」という差別用語で日本は呼びました。「せん滅」「連座制」。まだ植民地になる前からこういう態度を取っていて、1910年にとうとう日本に併合されていくわけです。「皇帝が同意して日本と合体したのだから、朝鮮は植民地ではない」という人がいますが、実態とは完全にずれています。