7日鎮火が宣言された岩手県大船渡市の大規模山林火災では、焼失面積が平成以降で最大規模の2900ヘクタールに上り、多くの建物に被害が出ました。

この山林火災の発生の抑止に効果が期待される「火災警報」という仕組みをご存じでしょうか?スタジオには取材した江幡記者です。

「火災警報」という言葉に聞きなじみのないという方は多いと思いますが、それもそのはずです。

山林火災の抑止に効果が期待されながら、ほとんど発令されたことがないからなんです。

そもそも「火災警報」とはどのような警報なのでしょうか?

こちらのVTRをご覧ください。

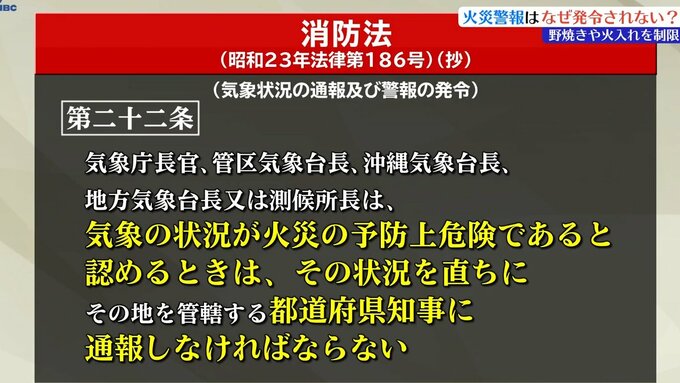

「消防法第22条気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちに都道府県知事に通報しなければならない」

乾燥や強風など火災予防上の危険がある場合、気象台長は都道府県知事に「火災気象通報」を伝達し、都道府県知事からこの通報を伝えられた市町村長は「火災警報」を発令することができると消防法に定められています。

火災警報発令中は、山林・原野での火入れや野焼きなど火の使用が制限され、違反すると30万円以下の罰金または拘留の罰則が科されます。

罰則も伴うとなるとかなり効力が強い警報という印象を受けます。

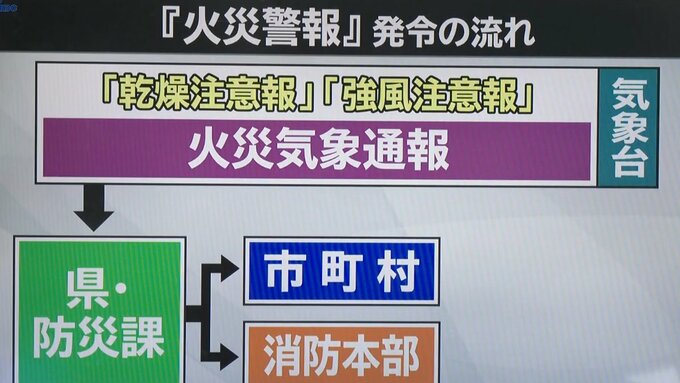

火災警報発令の流れがこちらです。

乾燥注意報や強風注意報が出されると、気象台から火災が発生しやすい状態であることを示す「火災気象通報」が県の防災課に、そしてそこから自動的に市町村や消防本部へ伝達され、それを受けて必要な場合に「火災警報」を市町村長が発令するのですが、実際には消防本部が委任を受けて発令するケースが多いようです。

県内や全国での発令の実績はどの程度あるのでしょうか?

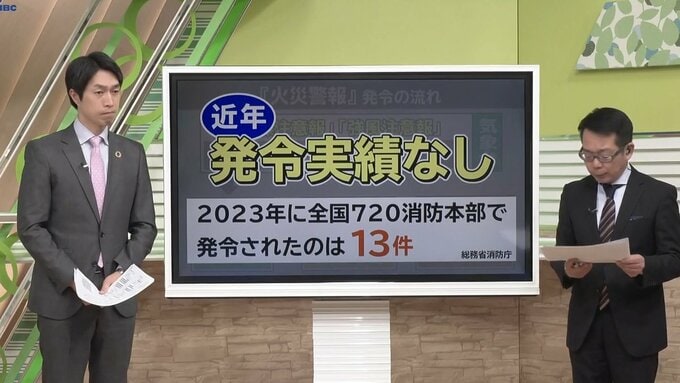

県の担当者によりますと今回、大規模山林火災があった大船渡市を含め、県内どの市町村でも近年火災警報が発令された実績はありません。

消防庁によりますと2023年、全国720の消防本部で火災警報が発令されたのはたったの13件に留まっています。

ほとんど運用されていませんね。

なぜ、火災警報が運用されないのか消防のOBに話を聞きました。

宮古市崎山に住む佐々木重光さん66歳です。

崎山地区防災士会の会長を務め、地域防災活動に精力的に取り組む佐々木さんは宮古地区消防本部のOBです。

佐々木さんは東日本大震災発災時や、2016年の台風10号の際にも人命救助に当たってきました。

常に消防・防災の最前線に立ってきた佐々木さんは、火災警報発令の難しさを次のように語ります。

(佐々木重光さん)

「法律的制限ですから、罰則の問題が出てきます。罰則規定もあります。そういったとき、まず制限の大きな部分が一つのと、もう一つがやはりですね、出す側の発令権者がしっかりとした根拠を持つというのもこれ必要なはずなんです」

野焼きや火入れの他にも、危険とされた地域での喫煙も禁止されるなどの大きな制限に加え、違反者に対する罰金や勾留などの強制力の強さが火災警報の発令を躊躇する要因となっているようです。

また盛岡地方気象台の小田島秀明統括予報官は、乾燥注意報や強風注意報の発表に伴い出される火災気象通報を受けて、即座に火災警報を発令するのは難しいと指摘します。

(小田島統括予報官)

「冬場は特に毎日のように乾燥注意報が発表される場合もありますし、火災気象通報が発表されるたびに火災警報を発表となると、数はかなり多くなる可能性はあるかなと思います」

実際に大船渡市では、2月のべ24日間とほぼ一か月を通して火災気象通報が出続けていました。

1か月もの間、外での火の使用を制限すれば農村部の生活への影響は少なくありません。どうしたら「火災警報」は適切に運用できるのか?

見直しが急務です。

確かに山林火災の発生の抑止に効果が期待される一方で、実際に発令された場合には市民生活への影響がありそうですね。

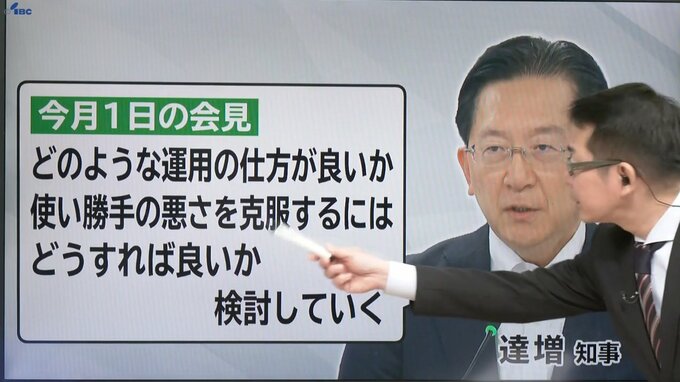

達増知事は1日の定例会見で「どのような運用の仕方が良いか使い勝手の悪さを克服するにはどうすれば良いかを検討していく」と述べ、適切な発令に向けた体制作りへの意欲を示しました。

今後の動きに注目したいと思います。江幡記者でした。