日米の変わりつつある「矛」と「盾」の役割

ただ、日米安保条約のもとでは、もともと、日本が他国から武力攻撃を受けた場合でも、いわゆる最前線で相手国への攻撃を担う「矛」はアメリカで、日本は専守防衛に徹する「盾」、という役割分担がありました。しかし近年、この「矛」と「盾」の役割は徐々に変わり、日本も「矛」の役割を担わされる枠組みができつつあります。

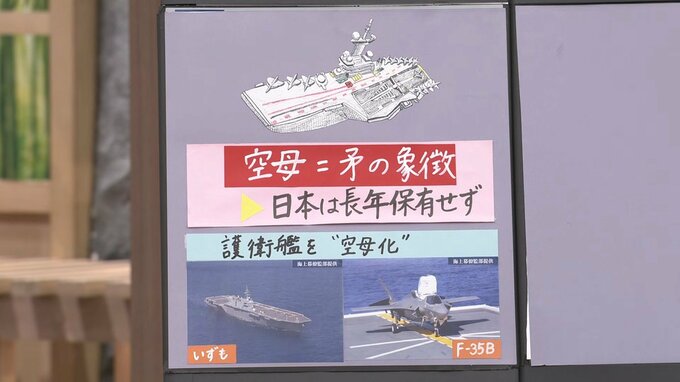

例えば、戦闘機などを前線へと運ぶことができる空母は「矛」の象徴です。日本は、憲法9条の趣旨に反するとの考え方から長年保有してきませんでした。近年では、護衛艦を改修して、最新鋭のステルス戦闘機「F-35B」の離着艦を可能にする実質的な「空母化」を進めています。

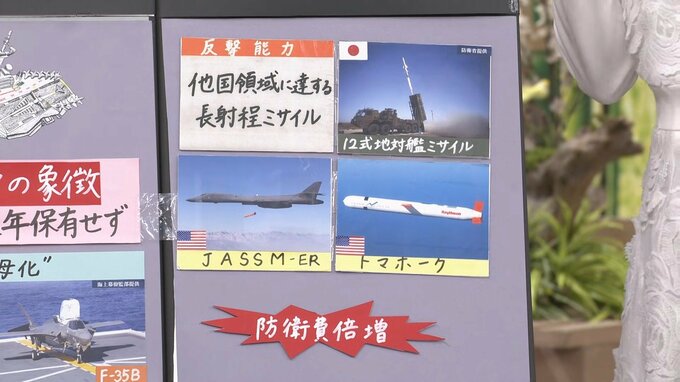

同様に、憲法9条との関係でこれまで保有してこなかった他国の領域を攻撃できる射程の長いミサイルについても、2022年にいわゆる「反撃能力」などとして保有する政策にかじを切りました。

自衛隊の12式地対艦ミサイルの射程を伸ばす開発を行っているほか、巡航ミサイル「トマホーク」や、戦闘機などから発射できる射程の長いミサイル「JASSM-ER」などをアメリカから買うことにもなっています。

そうしたなかで、防衛費の倍増も打ち出されました。

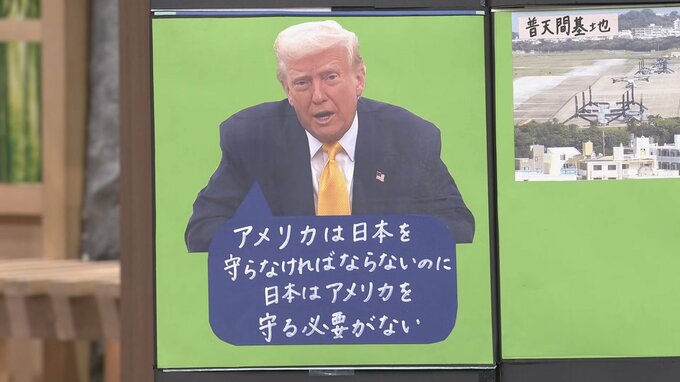

「盾」に徹するかつての姿から、「矛」の役割をも担う方向に動いてきた日本ですが、それでもトランプ大統領は、「アメリカは日本を守らなければならないのに、日本はアメリカを守る必要がない」などと、安保条約への不満を繰り返しています。しかし、実際には日本側の負担は小さくありません。

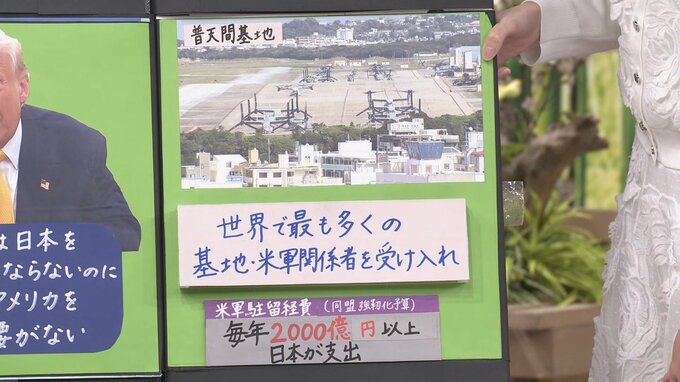

日本は世界で最も多くの基地や米軍関係者を受け入れ、「思いやり予算」ともよばれる駐留経費にも毎年2000億円以上を支出しているのですが、トランプ政権によって、今後さらなる要求を突きつけられるのでしょうか。