今後30年以内に80%程度の確率でおこるとされる南海トラフ巨大地震。国はその被害想定や防災対策を見直しました。

政府は31日、専門家がとりまとめた報告書を公表しました。南海トラフ地震の防災対策基本計画の策定から10年以上が経過し、一定の防災対策が進んでいることや、国民の防災意識の変化などから計画見直しの検討を進めていたものです。

新たな被害想定では、建物の倒壊や津波による全国の死者は、これまでより3万4000人少ないおよそ29万8000人で、今回初めて発表された災害関連による死者は5万2000人です。

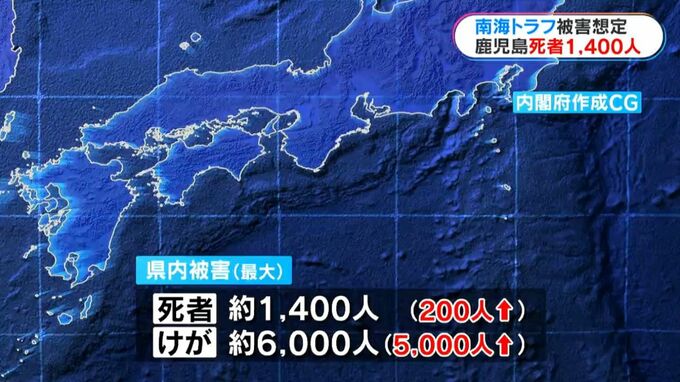

一方、鹿児島県では死者、けが人ともに増え、沿岸部を中心に最大およそ1400人が死亡、けが人はおよそ6000人。津波などで全壊する建物がおよそ5900棟です。(死者+200人、けが+5000人、全壊+-0)

政府の地震調査委員会は、南海トラフで想定されるマグニチュード8から9の巨大地震が、今後30年以内に起きる確率を80%程度としています。

去年8月には日向灘を震源地とするマグニチュード7.1の地震が発生し、県内では震度5強を大崎町で、震度5弱を鹿屋市、肝付町などで観測しました。

この時、気象庁は「南海トラフ地震臨時情報」を初めて発表。1週間にわたり「巨大地震注意」を呼びかけました。

今回、報告書を取りまとめた専門家は…。

(名古屋大学名誉教授/中央防災会議ワーキンググループ 福和伸夫主査)「国民、事業者、地域、行政で共に自分たちで災害に立ち向かっていく、地域社会全体で地域の安全を獲得していく雰囲気の醸成が必要」

国は「想定にとらわれず、一人ひとりが防災対策や備蓄、津波からの素早い避難などを心掛けてほしい」と呼びかけています。