■「震災を風化させたくない」思いを乗せ“旅する石”

穀田拓海さん:

「ここずーっと住宅が(震災前)ありまして。びっしり住宅だった。両面に住宅がある。なかなか唐桑だと珍しい。この砂利じゃないところが敷地があったところ」

穀田さんの実家があった唐桑町大沢地区は、震災の津波で甚大な被害を受けました。

穀田拓海さん:

「みんなここらへんは唐桑御殿が多かったんですよね。遠洋でみんな一生懸命稼いで。大きい家を建てよう、立派な家を建てようとみんな競うように建てていたときの名残り。そういったのが全部なくなってしまった」

家族で暮らした家は津波にのまれ、穀田さんの祖母、笑子さんが亡くなりました。

穀田拓海さん:

「(震災当時実家には)父、祖母、祖父、母がいました。基礎だけ残して、そのまま家は流されたという感じ」

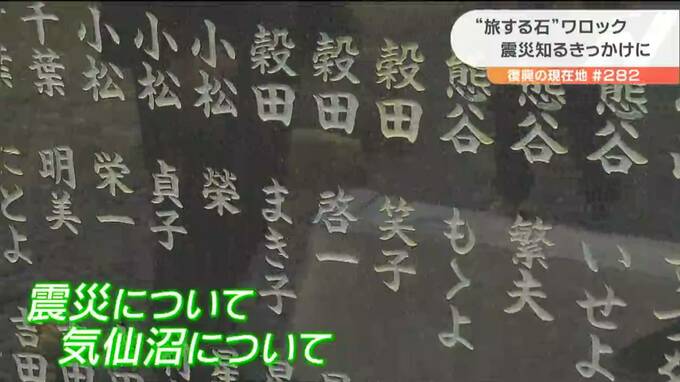

「気仙沼」という文字が記された石を手にした人が、震災について、そして気仙沼について知るきっかけにしてほしい。穀田さんは強く願っています。

穀田拓海さん:

「風化させたくないという気持ちがあるんですよね。後世にこういったのは伝えないとだめだし、津波がきたら高台に逃げるというのもそうなんですけど、またあると思うので統計的にも。そういった意味では防災というのは残った我々が啓発していくのが求められてるし、そうしなくちゃだめなのかなって思いがあります」

ワロックづくりで穀田さんは、好きなものを描いていいよ、と呼びかけました。子どもたちが描いたのは、気仙沼の海でした。

女の子:

「かもめの絵をかきました。海がすきだから。一回、持って帰って家族に見せたら交換所に置く」

唐桑公民館 穀田拓海さん:

「復旧復興はまだなんだというのを我々は感じているが、全国の方との『もう終わったんじゃないのか』という温度差を感じている。

ワロックというのが気仙沼で長く続けられるためにはどうしたらいいのかというのをテーマとして、今後がんばっていきたい」

「気仙沼」が描かれたワロックはきょうも日本のどこかを旅しています。

※ワロックにはルールがあります。使う石は国立公園、国定公園などでは拾ってはいけない。絵の塗料が流れると環境によくないので、表面のコーティングが必須。石の売買は禁止。交換は決められた場所で。こうしたルールを守りながら行うことが必要です。