石に絵を描き、交換所に置いて人から人へと渡していくことで様々な地域や人とのつながりを築く「ワロック」をご存じでしょうか。この「ワロック」を通して東日本大震災の被災地、宮城県の気仙沼に関心を持ってもらおうと「旅する石」を広める活動に取り組む男性を取材しました。

■「ワロック」ってなに?

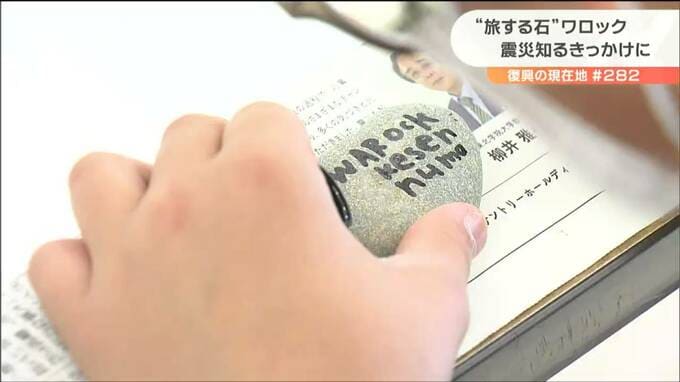

10月8日、気仙沼市の唐桑公民館で行われたワークショップです。参加したのは地元の唐桑小、中井小の4年生から6年生、7人です。子どもたちが真剣な表情で選んでいるのは手のひらサイズのつるつるとした石。

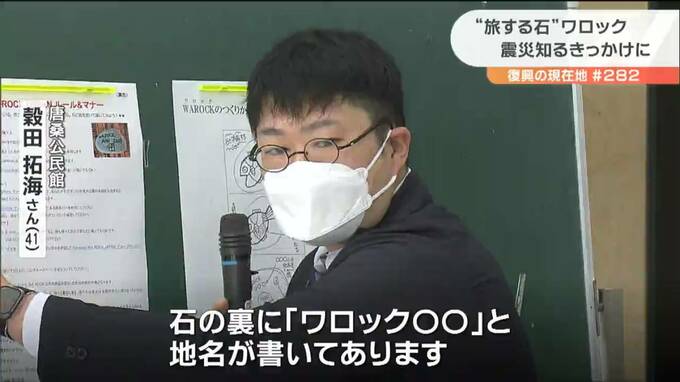

唐桑公民館 穀田拓海さん(41):

「石の裏に、ワロック〇〇と地名が書いてあります。この地名がたとえば唐桑、とか気仙沼と書いてあれば気仙沼や唐桑からきた石だと分かります」

唐桑公民館の穀田拓海さんが子どもたちに教えるのは、オーストラリア発祥の「ワロック」です。

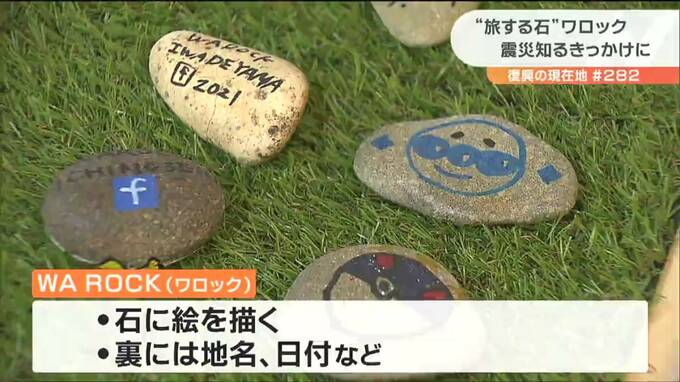

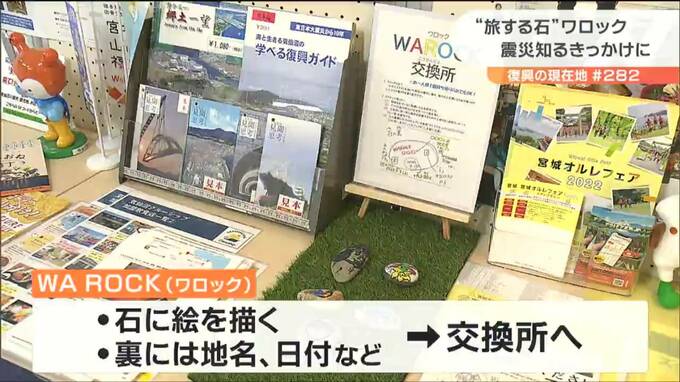

海や河原などで拾った石に、思い思いの絵を描き、裏に地名や日付を記したあと、交換所など特定の場所に置きます。このとき、自分の石と引き換えに、交換所に置いてある気に入った石を持っていきます。こうすることで、絵を描いた石「ワロック」が人から人の手に渡り、旅をしていくのです。

唐桑公民館 穀田拓海さん:

「どんな絵を描いても構いません。自由に好きにのびのびと描けば、絵はきれいになりますので」

お気に入りの石を選んだ子どもたちは、黙々と描き進めていきます。上手にできたでしょうか?そして裏面には、「けせんぬま」と書き込みます。

男の子:

「ぼくは海がすきなので、海の生き物を描こうと思ってイワシを描きました」

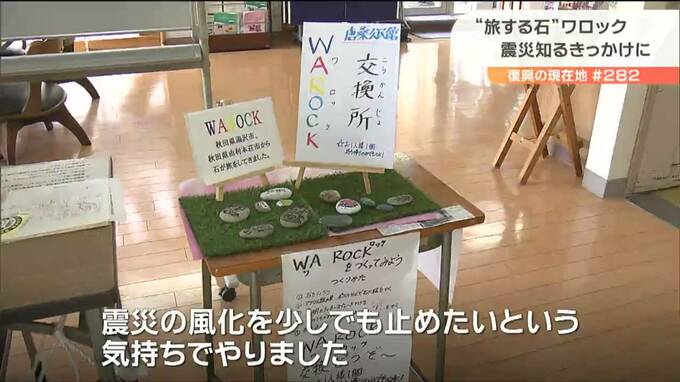

オーストラリアから日本に伝わり、主に秋田県で広がっていたワロックを、気仙沼でも広めたいと考えた穀田さん。2020年7月、唐桑公民館に交換所を設置しました。交換所には各地のワロックがあつまっています。秋田県湯沢市や、由利本荘市からのものもあります。

唐桑公民館 穀田拓海さん:

「新聞で掲載された記事をみて興味をもち、公民館の講座として取り入れたいなと思った。また、交換所を気仙沼、唐桑でやることで震災の風化を止めたいな、という気持ちでやりました」

穀田さんが気仙沼でワロックを広めようと考えたのは、震災が風化していくという危機感からでした。