Q.鹿児島は地元で好成績を収めましたね。

(記者)「鹿児島にとっては、前回も肉牛の部で内閣総理大臣賞をとった宮崎など九州勢がライバルとなりました。

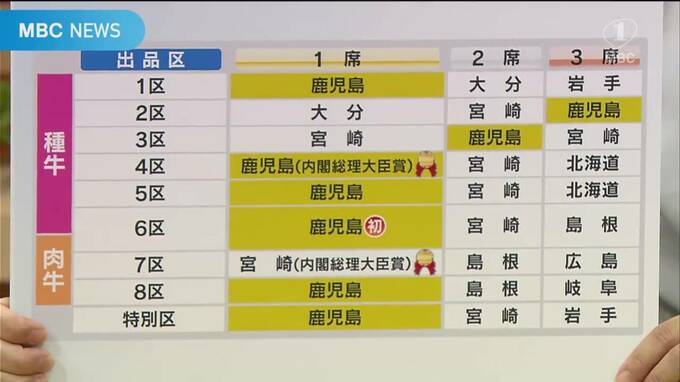

9つの審査区のうち、牛の体形や発育の良さなどを競う「種牛の部」の1区と4区、5区、肥育牛の肉質などを競う「肉牛の部」の8区でトップの1席となりました。

さらに、種牛の部と肉牛の部をまたぎ花形と呼ばれる6区でも初めてトップとなったほか、今回、新設された高校・農業大学校の特別区でもトップとなり、トップの数は6区と、2002年の岐阜大会に並び最多となりました。

また、「種牛の部」で1992年の大分大会以来、30年ぶりとなる内閣総理大臣賞をとりました。

名実ともに「畜産王国」のプライドを守ったと言えそうです。」

Q.地元での好成績に会場はわきましたね。

(記者)「大会の結果は、地域のブランド力に直結するだけに、鹿児島の関係者にとってはうれしい結果となりました。ただ、課題もあります。

これまでは肉の量や肉の間の脂=サシが重視されてきましたが、消費者ニーズが多様化する中で、今回は大会の目玉として脂肪の質を競う7区が新設されました。

しかし、7区では鹿児島は5位に終わり、「肉牛の部」では2大会連続で内閣総理大臣賞を受賞し、“お家芸”とも言われる宮崎に後れを取った格好となりました。

今後の消費者ニーズにどのように対応していくのか、課題は残ります。」

(全国和牛能力共進会県推進協議会 坂元信一推進委員長)「少しでも脂肪が少ないほうがいいという意見も出る。和牛としてはサシの入り方はこれ以上、求める必要がないぐらい来ている。おいしさというところが一つの要素としてある。そこを改良することが求められている」

Q.大会の運営はどうだったのでしょうか?

(記者)「九州経済研究所は今回の大会について、来場者およそ29万人、経済効果およそ43億6000万円と試算していましたが、5日間の来場者は30万人を超え、大きな経済効果があったとみられます。

ただ、一方で「会場へのアクセスが不便だった」という声や、「審査会場に入るまでの待ち時間が長かった」という声も多く聞かれました。

鹿児島では来年秋に国体というビッグイベントを控えているだけに、イベント運営や受け入れ体制づくりなど、今回の経験を今後にいかしていく必要があると思います。」

注目の記事

「コメを自宅で炊く」のも節約ポイント! 大学生の生活費は月13万円超 家賃より「防犯・設備」重視?変化する若者の1人暮らし事情

“爪切りの頻度” が減ったら体からのSOS…? 飲酒や喫煙など生活習慣も原因に 指先の数ミリの成長が示す「体調の履歴書」メカニズムは?

SNSで「超激レア」と話題!高岡で見つかった“おばあちゃん標識”の正体は45年前の「愛」だった…

高い致死率「ニパウイルス」アジア各国で流行の懸念 ワクチン・特効薬なし…日本への流入リスクは?【Nスタ解説】

政策アンケート全文掲載【衆議院選挙2026】

「今日の雨おかしい」中学生を動かしたのは気象予報士の“10年前の後悔” 100回以上続く命の授業