4年間関わって感じたこと

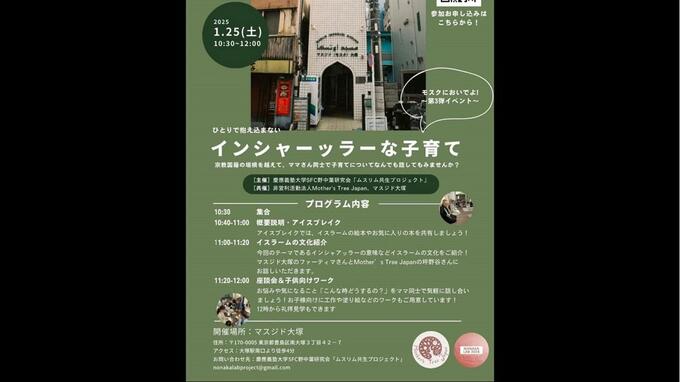

学生のリーダー、工藤秋依さんは「ハラールフードが業務スーパーで買えるっていう話だったり、このマスジド大塚では、毎週土曜日、1階で集まって、お母さんたちと子供たちがご飯食べてるよっていう話が聞けたりしました」と報告しました。

工藤さんはこの春、卒業で、フードドライブやこの企画に4年間関わってきましたが、「文化や宗教の違いから起きる摩擦を、対話や交流を通して調整し、解決するため、微力ながら活動してきましたが、大学の後輩やきょう集まった人たちの姿を見て、担い手は増えてきたと思いました」ということでした。

参加者の中には、モスクに入ったのは全く初めて、という人もいましたが、「こういう機会がなければ入れない場所だろうって、私自身、壁を作ってたんですけれども、きょうこのあと、勉強会があるっておっしゃってて、いつでも参加OKですよと言われました。いろんな人にも、こういうことが伝わるといいなって思います」

「ここは子供を自由に遊ばせてもいいし、騒いで走り回ってますみたいなことをお聞きした時に、本当にびっくりしました。そういうのがあったら、なんか私ももっと楽に子育てできたなって感じました」と話していました。

イスラム教徒と地域で共生するヒント

イスラム教徒、ムスリムは世界の人口の4分の1を占めるとみられ、日本でも確実に増えています。モスクは日本国内、少なくとも150はあるとみられます。

イスラム教徒の暮らしは、自分たちとはかけ離れている、つながることもない、という思い込みが、日本社会の中にはまだまだあります。その壁をなくすための接点を増やそうと、大塚のモスク「マスジド大塚」、NPO「Mother’s Tree Japan」と協力して、慶應義塾大学SFC野中ゼミ「ムスリム共生プロジェクト」の学生たちが続けている試みには、違いを超えて地域に暮らすヒントが様々あると取材して、感じました。

(TBSラジオ「人権TODAY」担当・崎山敏也)