日本経済の長年の課題「消費の低迷」。最新の経済指標でも個人消費は力強さを欠き、一方で貯蓄やNISAなど投資への志向は高まっています。消費より貯蓄・投資を選ぶ日本に未来はあるのか。専門家に聞きました。

記事のポイント:

-2024年10-12月期のGDPは予想を上回ったが、個人消費は弱い

- 共働き世帯の増加や将来不安から、貯蓄・投資志向が高まっている

- NISAなどの投資は増加傾向だが、依然として預貯金が主流

- 消費と貯蓄のバランスが今後の日本経済の課題に

GDPは好調、でも消費は弱い理由

「2度びっくりした」年率2.8%増と、市場予想を上回る結果となった2024年10-12月期の実質GDPについて、大和証券チーフエコノミストの末廣徹さんはこう感想を述べます。

「2.8%という数字があまりに強かったのが1度目で、中身に関してはむしろ思ったより弱かったのが2度目のびっくり」だと説明します。そこには強い数字を額面通り受け取れない実態があるといいます。

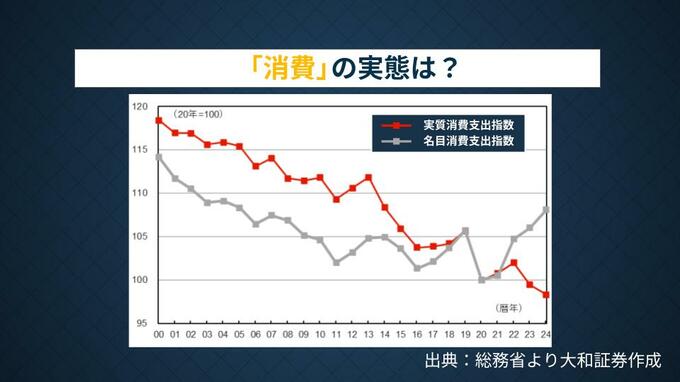

注目すべきは、GDPの約55%を占める個人消費の弱さです。10-12月期の民間最終消費支出は年率換算で0.5%増にとどまりました。「消費は弱くGDPは強い」という一見矛盾した状況はどう説明できるのでしょうか。

「GDPが強いのは輸入が減ったからです。これはテクニカルな話ですが、GDPは国内で生まれた付加価値の合計額なので、輸入を差し引いて計算します。その輸入が弱かったのは国内の需要、つまり消費が弱かったからだと考えられます」

消費の弱さが逆説的にGDPを押し上げた格好です。では、なぜ日本の消費は依然として弱いのでしょうか。