Peace through Strength(=力による平和)…第2幕を開けたトランプ大統領が就任式のあと陸海空の米軍人たちの前で掲げた安保戦略のスローガンだ。この“力による平和”とはいかなるものなのか読み解いた。

「トランプは取引重視だ。“君が何かしてくれたら僕も何かするよ”という考え方…」

アメリカ大統領はアメリカ軍の最高司令官でもある。その立場に立ったドナルド・トランプ氏は軍人たちの前でスピーチした。

「我々は勝利した戦争だけでなく終わらせた戦争も成功とみなす。だが最も大事なのは突入しなかった戦争を成功と評価することだ。これぞ“力による平和”だ。我々は戦争をする必要がない。軍を強くすれば軍を使う必要がないんだ…」

この“力による平和”という言葉をトランプ大統領は1期目から使っていた。その言葉の意味をアメリカ・戦略国際問題研究所(CSIS)のカンシアン氏はこう説明する。

CSIS 安全保障部門 マーク・カンシアン上級顧問

「“力による平和”にはアメリカ国民や同盟国にとって2つの意味がある。ひとつはアメリカの強さが紛争を抑止する平和な世界を作るということ。もうひとつは紛争を抑止しつつも必要であれば紛争に勝利する能力を持つ強いアメリカという考え方…」

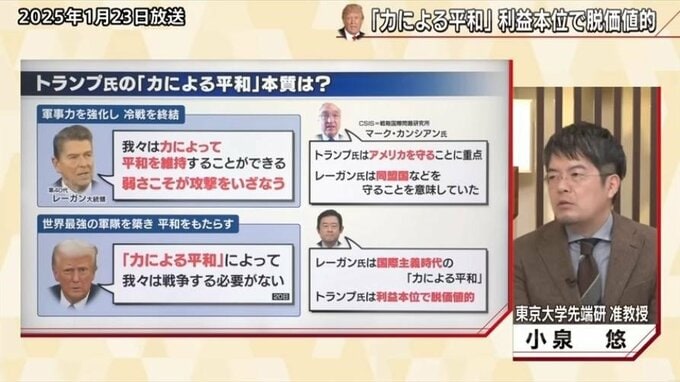

簡単に言えば圧倒的な力を持った軍隊がにらみをきかせていれば誰も戦争を始めないだろうということか…。“力による平和”は歴史上度々使われてきた言葉だとカンシアン氏は言う。例えば42年前、当時のロナルド・レーガン大統領は言った…「我々は力によって平和を維持できる。弱さこそが攻撃をいざなう」

レーガン元大統領は“力による平和”を掲げ軍事力を強化し、東西冷戦を終結に導いた。

“力による平和”を掲げたロナルドとドナルド。しかし2人のそれは似て非なるものだとカンシアン氏は語る。

CSIS 安全保障部門 マーク・カンシアン上級顧問

「レーガンはヨーロッパやアジアの同盟国と強く結びついた国際主義者だった。一方トランプには“アメリカ第1主義”“孤立主義”という下地がある…。トランプ陣営の言う“力”はアメリカを守ることに重点を置いている。だがレーガン時代はアメリカや同盟国・パートナーを守ることを意味していた(中略~今後トランプは)パートナーや同盟国へのコミットメントを引き下げ関係をより取引志向にするだろう。トランプは取引重視だ。“君が何かしてくれたら僕も何かするよ”という考え方…」

強い軍が平和をもたらすという共通点はあるがレーガン氏は国際主義時代の“力よる平和”であるのに対し、トランプ氏は利益本位で“脱価値的”だと語るのは、アメリカの外交・安全保障を専門とする慶應大学の森教授だ。

慶應義塾大学 森聡 教授

「理念に沿った世界を作ろうという(レーガンさんのような)国際主義の発想はトランプさんには無い。何故ならそれをしてきたためにアメリカは消耗してしまったから…」

東京大学先端科学研究センター 小泉悠 准教授

「パクス・アメリカーナ(アメリカの平和)という言葉があります。ラテン語の平和(=パクス)から来てるんですけど“○○の平和”って世界史上にいくつかあって…。○○っていう国が軍事的覇権を持って一定の秩序が作られる。元々ヨーロッパ文化における平和という言葉と力って結びついてきた…」

慶應義塾大学 森聡 教授

「トランプさんってアメリカに対するビジョンはあるんですけど、世界に対するビジョンはないんですよ…」

とは言えアメリカ大統領は世界に関わっていく。そして、世界はそれに揺り動かされる。まずは、ロシアとウクライナだ。