毎日地震、いつも地震、そして将来の巨大地震を常に不安に思う日々。それが5年半も続いたらどうしますか?昭和40年代そんなことが実際にあったのです。(アーカイブマネジメント部 疋田 智)

体感地震が6万3000件

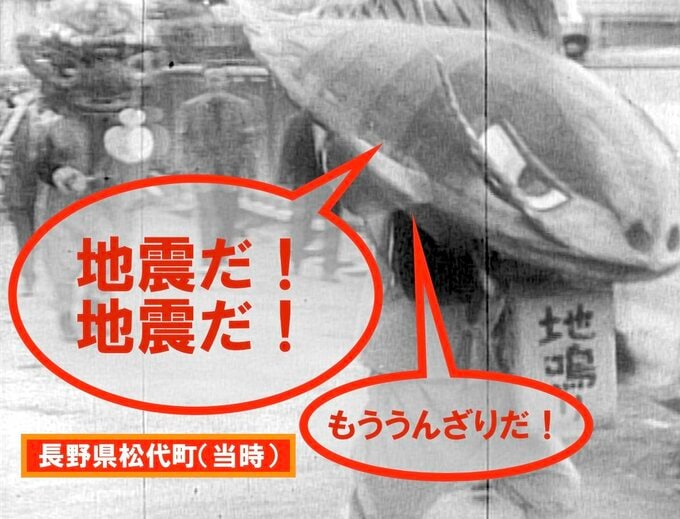

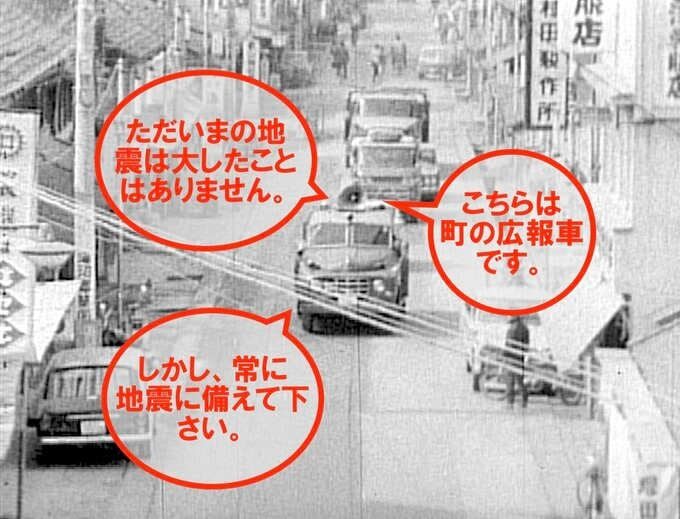

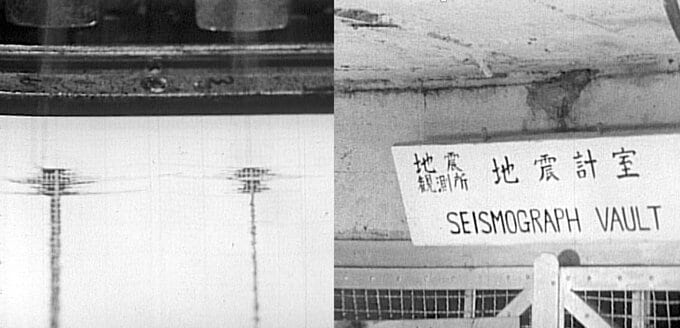

1965(昭和40)年の夏、長野県の城下町・松代町(現長野市)では「このところ地震が多いな」と住民が不安に思う日々が続いていました。連日、広報車が「地震にご注意下さい」と町を走り、地震計はひっきりなしに地震を記録しました。

気象庁初の「地震予想」

震源は7km未満と非常に浅く、気象庁ははじめて「地震予報」を発出し「中クラスの地震がくる恐れあり」と住民に注意を呼びかけました。

中クラスの地震とは「関東大震災ほどにはならずとも甚大被害の可能性のある地震」。毎日揺れを感じる松代の人たちの心にはこれがリアルに響きました。

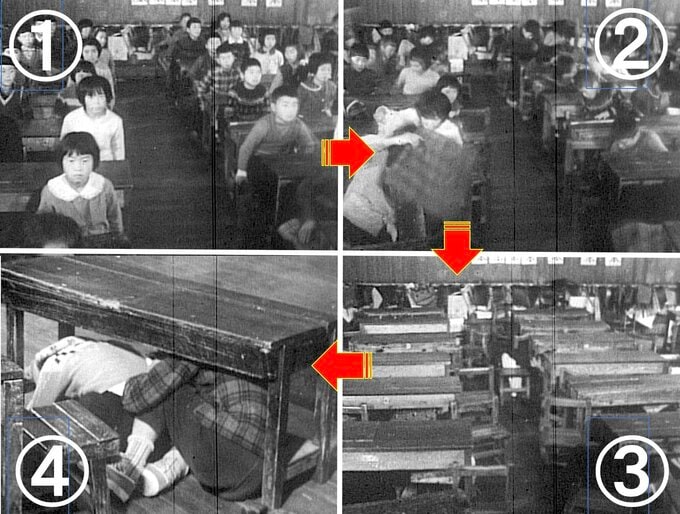

学校ほかで避難訓練

松代町各地の学校では、毎日のように「いざ地震が来たとき」のための訓練が繰り返され、それが5年半も続いたといいます。

有感地震は合計で6万2,826回を数えました。このうち震度5が9回、震度4が50回もあったのですから油断はできません(データは気象庁「松代群発地震50年特設サイト」から)。市民は大きいのがくるたびに「ついに来たか」と思ったそうです。