“消えたコメ”はどこに

農水省によると、2024年のコメの生産量は679万トンと、前年より18万トン増えている状況です。

一方、JAなどの集荷業者の集荷量は前年と比べると約21万トン減少しています。

なぜ生産量が増えているのに集荷が減ってしまったのか、この“消えた21万トン”については農水省も問題視しており、調査に乗り出しています。

江藤拓農水大臣は

「どこかでスタックして(積み上げて)いると考えざるを得ない」と話しています。

ーー何が起きていると考えていますか?

宇都宮大学助教 小川真如氏:

「集荷しているお米の量」はあくまで農林水産省の調査であって、調査の範囲は大規模な卸や大規模な集荷業者に限られています。

ですから農林水産省がこれまで調査してこなかったような中小規模の集荷業者や卸などが大きくお米を集めているのではないかと見られます。

ーー新米と古米は合わせて売っているんですか?

宇都宮大学助教 小川真如氏:

合わせて売るというか、やりくりするという感じですね。

国民が欲しい分ぴったりを生産しても、流通は滞ってしまいます。流通の段階においてはある程度コメに余裕がある状態で円滑に流通させることができます。

それが今手元に不足しているという状況です。

ーー「新米が出たら価格が元に戻りますよ」というのが、戻らないのはどういうことですか?

宇都宮大学助教 小川真如氏:

やはり「集荷競争の過熱」だと思います。

卸もこれだけコメ不足が話題になりましたので、翌年集められないと自社のブランド信用に繋がります。実際、卸も「高いな」と思いながらも、無理しても集めないといけないという事態がお互い発生しているような状況です。

そうした中、卸や消費者でも直接生産者にコメを買い求めるという動きも増えてきていますので、コメを集めるプレイヤーが増えて、競争が激化している状況にあります。

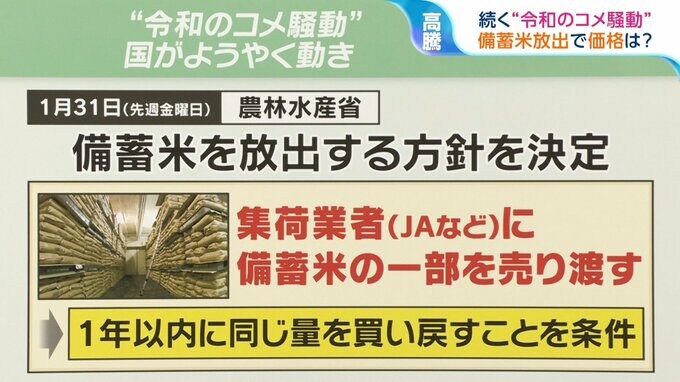

“令和のコメ騒動” 国がようやく動き

政府は1月31日、「備蓄米」を放出する方針を決定しました。

集荷業者(JAなど)に備蓄米の一部を売り渡します。 1年以内に同じ量を買い戻すことを条件に放出するということです。

「備蓄米」とは不作災害の付託災害などの緊急時に備えて国が保有しているコメで、約100万トンあります。

きっかけとなったのは1993年におきたコメの大凶作です。消費者がスーパーに殺到する事態となり、1995年に法律で国によるコメの備蓄を制度化しています。

これまでの運用では、

▼生産が大きく減ったとき

▼局所的な流通の混乱時(東日本大震災や熊本地震など)

に放出するもので、流通の不調を理由とした備蓄米の利用は初めてとなります。

コメ全体の供給量を増やし、価格を正常に抑える狙いがあるということです。