インフラが整っている場所に住む=「集住」を考えるべき時代に!?

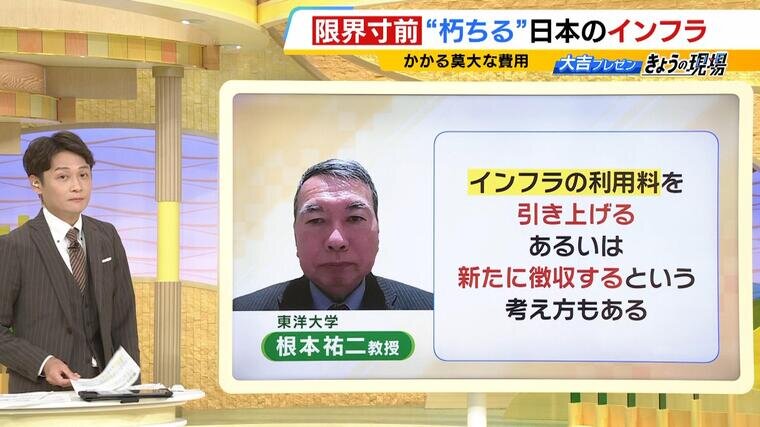

では、解決策はあるのでしょうか。根本教授は、インフラの利用料を「引き上げる」、あるいは「新たに徴収する」という考え方もあると指摘します。現在は無料の一般道や橋も、技術の進歩によって将来的には料金徴収が可能になるかもしれません。

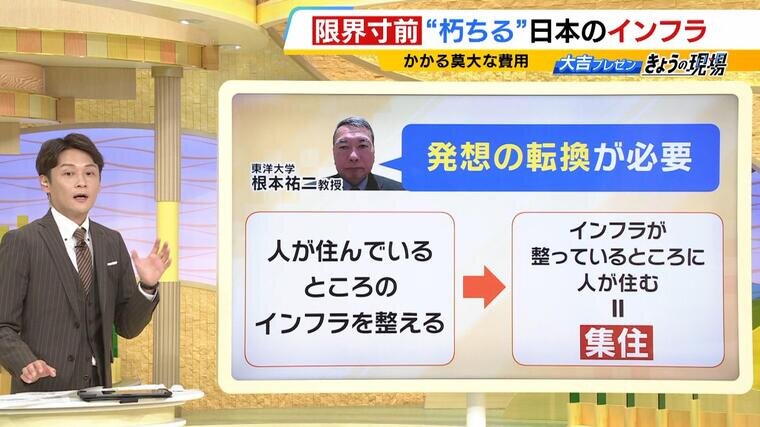

そして、根本教授は、従来の「人が住んでいるところのインフラを整える」から「インフラが整っているところに人が住む(=集住)」へと発想を転換する必要があると言います。国土交通省『国土形成計画』(2023年)にも、“都市のコンパクト化”、「居住や都市機能を誘導し生活サービスの持続性を確保する」という考えが出されています。ただ、計画がまとまるまでの審議会では「住民の合意形成が難しい」といった意見もあがったようです。特に高齢者は「長く暮らしてきた土地で今後も暮らしたい」という人が多いと思われます。

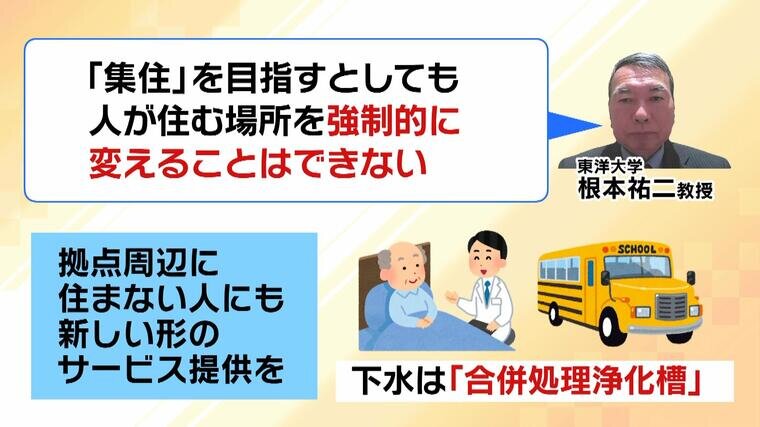

根本教授は「『集住』を目指すとしても、人が住む場所を強制的に変えることはできない」としたうえで、「拠点(コンパクトシティなど)周辺に住まない人にも新しい形のサービスを提供する」というアイデアを提案します。例えば…

▼ある地域からクリニック・病院をなくす→その代わりに訪問診療を充実させる

▼ある地域で学校を統合・閉校する→その代わりにスクールバスを増やす

また、下水については、集合住宅などに浄化槽を作り、そこで浄化・処理された水を近くの川に流す「合併処理浄化槽」を設置するという案もあります。

根本教授の言うように、これからは『省エネ』だけでなく、『省インフラ』を考えるべき時代に来ているのかもしれません。