埼玉県八潮市の道路陥没事故をきっかけに、改めて「インフラの老朽化」の問題が注目されています。日本のインフラの多くは1970年代をピークとして高度経済成長期に整備され、「おおむね50年」と言われる寿命が今来ています。

インフラのメンテナンスにはどれぐらい費用がかかるのか?そして今すぐ考えるべきこととは?日本のインフラ整備研究の第一人者である東洋大学・根本祐二教授の見解を交えてお伝えします。

そろそろ寿命…高度成長期に整備されたインフラ

現在私たちが利用しているインフラの多くは、1970年代をピークとして、高度経済成長期に整備されたものだということです。インフラの寿命は「おおむね50年」と言われていて、当時整備されたものが現在そして今後、限界を迎えようとしています。

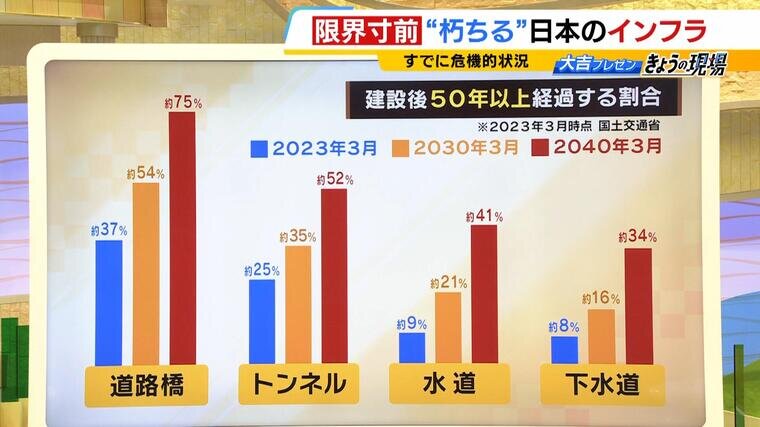

「どのインフラが、どのタイミングで、建設後50年以上経過するのか」を示す国土交通省のデータ(※2023年3月時点)を見ると、以下のようになっています。

<道路橋>

2023年3月:約37%

2030年3月:約54%

2040年3月:約75%

<トンネル>

2023年3月:約25%

2030年3月:約35%

2040年3月:約52%

<水道>

2023年3月:約9%

2030年3月:約21%

2040年3月:約41%

<下水道>

2023年3月:約8%

2030年3月:約16%

2040年3月:約34%

埼玉県で起きた道路陥没事故の原因の1つとされている「下水道」については、約34%が2040年3月に建設後50年以上になるということです。

そして、「“早期に”または“緊急に”措置を講ずべき状態」とされた『橋・トンネル』の数は次の通りで(※2024年 国土交通省『道路メンテナンス年報』より)、その多さに驚く人もいるかもしれません。

<橋>

全国5万6463本

→うち51%は措置が未着手

<トンネル>

全国3288か所

→うち42%は措置が未着手

ただし、“早期に”と“緊急に”では定義に大きな差があり、例えばトンネルについては、“緊急に”の状態のものが全国で28か所ありますが、現在はほぼ通行止めになっているということです。「どのトンネルも危ない」という状況ではありませんが、知っておくべき事実ではあるでしょう。