夏の猛暑が影響か

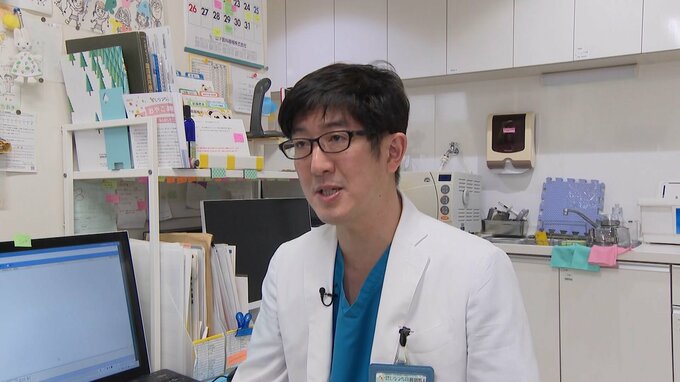

しらつち耳鼻咽喉科 白土秀樹 理事長

「今年は例年より若干早い印象で1月の上旬からもうお越しになっています。飛散量が多い年は早いうちから少しずつ飛び始めているんですよ。飛び始めてある程度花粉の量が増えてきた段階で、花粉の飛散宣言が行われますので、最初の初期のころは飛んでいても報道されてません。花粉の量と症状は比例しないんですよ。少しの量でもすごく強い症状が出られる方がいます」

「今年は花粉が多い」という予測の要因は、去年の夏の猛暑。

気温が高くて日照時間が長いと、スギ・ヒノキの花芽が多く形成されるからです。

今できる「初期療法」とは

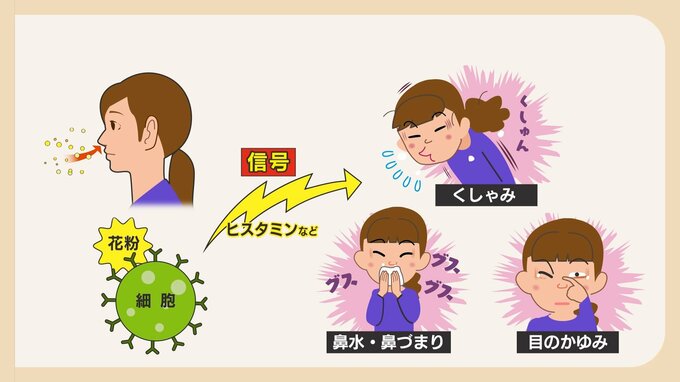

医師の白土秀樹さんによると、体内に入った花粉は細胞に付着し、神経や血管に刺激を与えるヒスタミンなどの物質を放出。くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみといったアレルギー反応を引き起こします。

すでに花粉が飛び始めている今、出来る対策。それは「初期療法」=症状が出る前に薬を飲むことだといいます。

しらつち耳鼻咽喉科 白土秀樹 理事長

「数週間前からアレルギーを抑える薬を予防的に飲んでいただく。鼻水を出すような、鼻づまりを起こすような物質を放出するような信号を花粉が細胞の表面にやってきたとしても信号が出にくくなります。つまり花粉が飛んできてもくしゃみや鼻水、鼻づまりがおきづらいという状況をあらかじめつくっておくことができます」

医師の白土秀樹さんによると、症状が出た後で薬を飲み始めると、効果が弱くなったり、より強い薬が必要になったりします。

症状が出る前から薬を飲み始め、花粉の飛散中は、飲み続けることが重要だということです。

花粉飛散のピークはスギが2月下旬から3月上旬、ヒノキは3月中旬から下旬と予測されています。

黄砂やPM2.5にも注意

ちょうどその時期に増えてくるのが、黄砂やPM2.5などです。

ピークは3月から5月偏西風にのって、中国大陸から飛んできます。

しらつち耳鼻咽喉科 白土秀樹 理事長

「黄砂とかPM2.5が特に九州・福岡は増加傾向にありますので、花粉とPM、黄砂を一緒に吸い込んで、一緒に反応起こすと症状が強くなります。」

体内に取り込まないようにする対策も必要です。

花粉もPM2.5も対策は同じで、マスクやメガネなどをかけ、直接、体に入らないようにすること。

また、ウールなど、毛が長い服は避け、花粉がつきにいく服を選ぶこと。接触を、極力避けることが大切です。