▼父・将太さん

「(保育園に通い始めて)2か月ほどして先生から “まだ1回も声を聞いたことがない” と言われて、その時はそのうち治るだろうとか良くなるんじゃないかと思っていたんです。それでもしばらく続いて、あるときインターネットで “外で話さない” と調べたら『場面かん黙』という言葉が出てきて、ほとんど全部(娘に)当てはまった」

当時は、場面かん黙という言葉もほとんど知られておらず、心ない言葉をかけられることもありました。

▼母・稚子さん

「帰る時にバイバイと言えないので、先生が “これだからダメなのよ” と言っていて、外までそれが聞こえた。それを聞くとショックで」

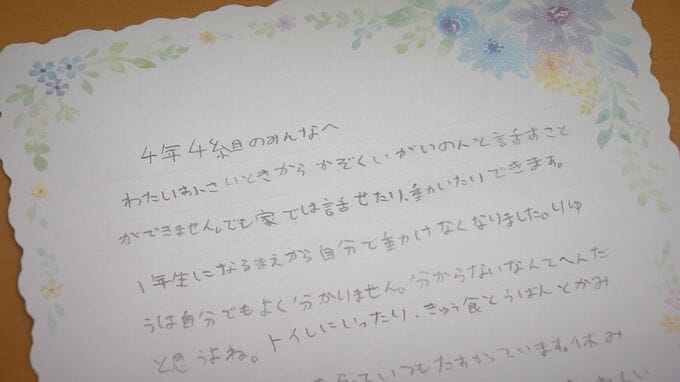

るかさんが同級生に書いた手紙です。

「わたしは小さいときから 家族以外の人と話すことができません。でも家では話せたり、動いたりできます」「本当はみんなと一緒に遊びたいです。話しかけられても声は出せないけど みんなの話はちゃんと聞いているよ」

▼父・将太さん

「家庭の外で皆が見ている姿は本来の自分が出せていない状態。話さないのはこの子の性格ではなく、家庭で見せている姿が本来の姿。それをちゃんと知ってほしいと思っている」

父の将太さんは少しでも社会への理解を広めようと「沖縄本島かんもく親の会」を立ち上げ、講演会を企画するなど啓発活動を行ってきました。

かん黙の子どもたちが抱える困難を理解し、1人ひとりに合わせた支援を行うことが必要ですが、まだまだ課題も多いといいます。

▼臨床心理士・角田圭子さん

「専門家が家庭と学校と協力をする、特に学校と協力するというシステムが日本では整っていないため難しさがある。どう支援したらいいのかは子どもによって違うので、それを知ってほしい」

▼父・将太さん

「場面かん黙はどこの学校にもいると思う。先生方へのサポートや研修に行政が動いてくれたら、というのがまず1つあります。社会全体で皆が “もしかしたらかん黙なのかな” と思えるくらい社会的認知度が上がれば、その子たちはこんなに我慢しないでも、苦しい思いをしないでも大丈夫なのかな」

苦しさを言葉にできない子どもたちに今必要なことは何なのか。その困難を想像することが場面かん黙への理解につながります。

「沖縄本島かんもく親の会」では、当事者や家族同士でつながりを持とうと、お菓子作りやおしゃべり交流会などを実施しています。

<問い合わせ>

kanmokuokinawa@yahoo.co.jp