1月23、24日の金融政策決定会合で日銀が追加利上げに踏み切ることが市場に織り込まれてきました。円相場はようやく1ドル=155円台まで円高に戻してきました。2025年の日本経済にとって、円安修正は極めて重要な課題で、日銀の金融正常化と、元来「ドル高嫌い」のトランプ大統領再登場を機に、行き過ぎた円安を修正するチャンスです、間違っても円安容認と市場の思われる政策をとってはなりません。

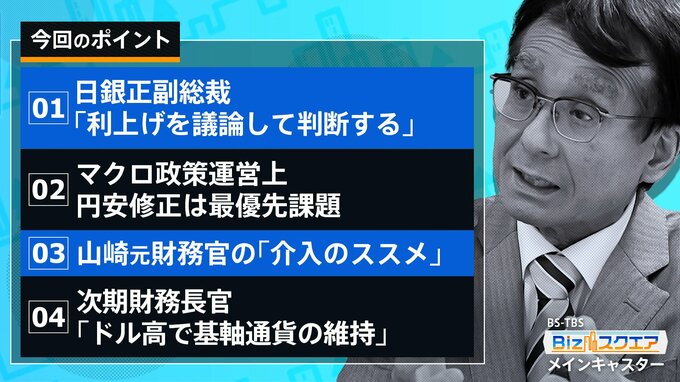

日銀正副総裁「利上げを議論して判断する」

14日に日銀の氷見野副総裁が、翌15日に日銀の植田総裁が相次いで公に発言する機会がありました。正副総裁共に1月の決定会合で「利上げを行うかどうか議論して判断する」と述べました。決定会合で金融政策を変更するか否かを議論するのは当たり前のことですが、「利上げ」「判断」という言葉を日銀の首脳が会合前に口にしたこと自体、踏み込んだと言えるものです。

また、日銀が利上げを決める際の注目点としてきた賃上げ動向については、両人共「年明け以降前向きな話が増えている」という認識を示した他、アメリカ経済の先行きについても氷見野副総裁が、「トランプ氏の就任演説で大きな方向性は示されるだろう」と述べて、一定の不透明感払拭につながるとの見通しを示しました。

こうしたことから金融市場では、「トランプ大統領就任式前後に大きな市場の混乱がなければ、日銀は0.25%の追加利上げに踏み切るだろう」との見方が大勢になりました。

前回12月の会合前には、日銀から水面下で、市場が織り込もうとしていた利上げ観測に水を差す情報発信が相次ぎましたが、今回はそうしたブレーキをかける要素は見当たりません。

為替市場では幾分円高に

こうした動きを受けて、1ドル=158円台まで円安が進んでいた円相場はようやく反転し、16日には一時155円台まで巻き戻しました。しかし、円高と言っても所詮、その程度です。12月に利上げ観測が高まった際には150円前後だった円相場は、その後、日銀の追加利上げ見送りで157円にまで円安が進んだことを考えると、巻き戻しは僅かに過ぎません。むしろ12月の利上げ見送りという判断が、更なる円安を招く愚かな結果でした。

折角、貴重な利上げを行うのですから、その機会は確実に円安修正のために使うべきであり、間違っても円安を誘導するようなことがあってはなりません。今回、追加利上げに踏み切った場合でも、その後の記者会見で過度にハト派色を打ち出すことがないよう、政府日銀には細心の注意が求められます。

マクロ政策運営上、円安修正は最優先課題

今年、2025年の日本経済の最大の課題は、実質賃金をプラスにし、消費を少しでも後押しすることです。24年は春闘で5.1%という驚異的な賃上げが実現したものの、それでも物価高に追いつかず、実質賃金は、結局、マイナス圏から脱することができませんでした。

家計の実質消費支出はマイナスが続いており、購買力の低下が消費、ひいては景気の足を引っ張っていることは明白です。トランプ大統領の再登場で海外経済の不透明感が強まる中、今年は内需主導で成長をけん引するしかありません。安定的な経済成長がなければ、2%の物価上昇も絵に描いた餅に終わってしまいます。

行き過ぎた円安を修正さえすれば、エネルギーや食料を始めとする輸入物価が下がるのです。それは実質所得のプラスにつながり、政府の補助金縮小にもつながるのですから、円安修正は、今の日本経済にとって「欠かせない薬」なのです。1ドル=150円台の定着は、行き過ぎなのです。