長野市の長電バス。

出勤した貸切バスの運転手の一日は、アルコールのチェックと健康状態などを確認する点呼から始まります。

その様子を撮影している固定カメラがありました。

長野営業所 田中和彦所長:

「一部始終をこちらのカメラで録画しまして、約90日間保存しています。法改正に伴いまして設置をしたものです」

2024年4月の運輸規則の一部改正により、バス会社に対し、貸切バスの運転手のアルコールチェックや点呼の録画が義務付けられました。

録画映像は90日間保存する決まりです。

一方で、国交省によりますと、2024年1年間で法令違反により行政処分を受けた貸切バスの事業者は、全国で265に上り、県内でも4つの事業者が処分を受けました。

この状況に遺族の田原さんは、規制が強化された分、違反は増えることは想定していたとした上で、その後の対応が重要と指摘します。

田原さん:

「監査で指摘されてから対策するまでの期間をとにかく早くすることが大事」

「せっかく網にかかっているのに、それがそのままで、(軽井沢では)事故に至っている。そうならないようにするほうが大事」

一方で、バス業界は運転手の労働環境改善のためのいわゆる「2024年問題」に直面しています。

2024年4月に労働基準法が改正され、運転手の時間外労働の上限が月80時間・年間960時間に規制されました。

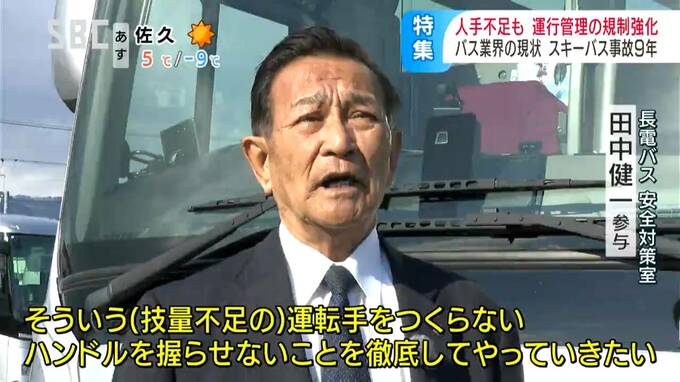

長電バス安全対策室 田中健一参与:

「運転手不足になると、どうしてもバスを動かせないことはありますけど、できる限り運行をすることを基本にですね、減便もやむを得ず行っている路線もある」

減便を余儀なくされた長電バスですが、安全への対策はコストを惜しまないスタンスを貫きます。

田中健一参与:

「安全というのはきっちりやっていかないといけないなと思います」

「運転の技術面を重点に教育指導を行っています」

運転手の技量不足が原因とされた9年前のスキーバス事故。

長電バスでは、事故を受け、20時間以上必要とされる初任教育の実習を200時間以上行うなどして運転手の育成に努めてきました。

田中健一参与:

「軽井沢の事故を教訓に絶対に風化させてはならないと思っていますので、そういう(技量不足の)運転手をつくらない、ハンドルを握らせないことを徹底してやっていきたい」

その一方で、国は今、運送業界の運転手不足の解消に向け、ライドシェアの導入を進めています。