アメリカがくしゃみをすると日本が風邪をひくといわれながら親米一辺倒で歩んできた日本の戦後。来年80年の節目を迎えるに当たって、昭和史研究の第一人者である保阪正康氏とともに日本の民主主義を改めて振り返った…。

「6年8か月の間にアメリカンデモクラシーが私たちに植え付けられた」

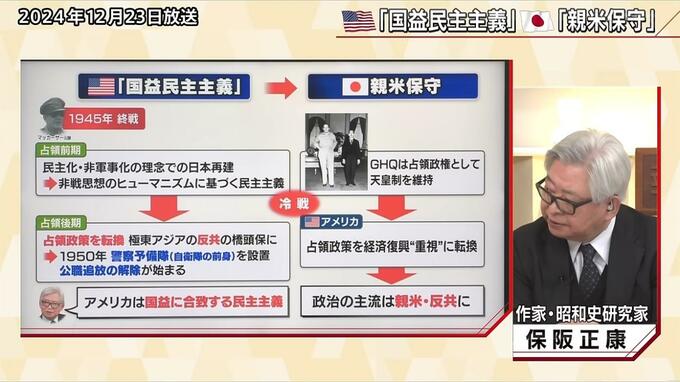

日本は戦争に負けた“おかげ”で民主主義を手に入れた。アメリカの占領下で始動した日本の民主主義は当然アメリカの好む形で成長した。保阪正康氏はアメリカの民主主義は“(アメリカの)国益に合致する民主主義”だと言う。

昭和史研究家 保阪正康氏

「占領期は6年8か月続いた。この6年8か月の間に戦後民主主義つまりアメリカンデモクラシーが私たちに植え付けられた。ところが占領前期と後期で全く違った。占領前期は理想的、理念的…。後期は東西冷戦の下で現実的。アメリカンデモクラシーはこの二つを抱え込んでいる。…これが普遍的なものなのか、そうではないのか、(戦後80年)私たちは問うてこなかったんです。戦後80年っていうのは改めて問い直す時…」

一方で、毎日新聞・主筆の前田氏は言う…。

毎日新聞社主筆 前田浩智氏

「戦争を戦ったのもアメリカ、占領を受けたのもアメリカ…、日本はずっとアメリカとどう付き合うかが最重要課題だった。アメリカがどう変わろうが付き合わざるを得なかった…」

そのため政治の主流である“保守”が常に第一にアメリカを考慮する“親米保守”なるスタンスが生まれた。親米保守の流れを簡単に振り返ると…。

1945年終戦~。吉田茂総理はアメリカと上手に付き合い独立を成し遂げる。

60年代岸信介総理は日米安保を改定し地位協定を結んだ。

80年代は中曽根総理が“日本列島は不沈空母…ソ連の侵入に巨大な防壁を築く”と言った。親米保守には民主主義を守る“反共”という大義名分があった。ところが冷戦後も反共は先細るものの親米は続いた。

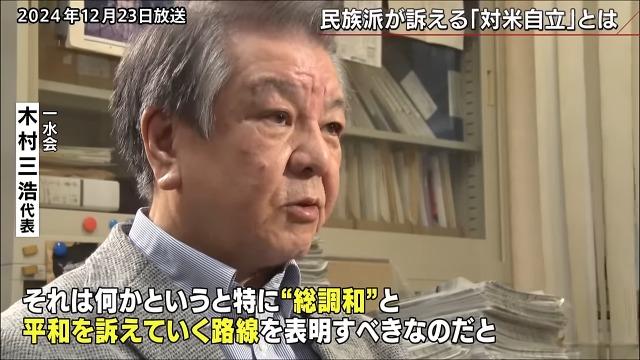

こうした親米保守を批判し“対米自立”を訴える民族派団体『一水会』はあらゆる国の価値観を尊重する“総調和”を主張する。代表の木村氏は2003年小泉純一郎総理がイラク戦争を始めたアメリカを真っ先に支持したことを“恥ずかしい”と語った。

『一水会』木村三裕代表

「親米というより従属、従米になってるんじゃないか…。アメリカに無批判に引き続いてしまうと新たな帝国主義的な覇権主義的な路線にハマってしまうのでないかと私たちは批判している。イラク戦争では大儀だった大量破壊兵器は発見されなかった。本当に恥ずかしかった。とにかく闇雲にアメリカを支持してしまえって…。自民党が親米路線で保守路線を担ってきたのは本質は私に言わせれば“損得”なのかと…(中略)確かにアメリカと一体で行くことは一つの国益ですが、本来的には自立して将来的にも総調和で行く足腰をしっかり持った国益にならないといけない…」