発生からまもなく1年となる能登半島地震についてお伝えします。

被災者が思う“3つの課題”

加藤シルビアキャスター:

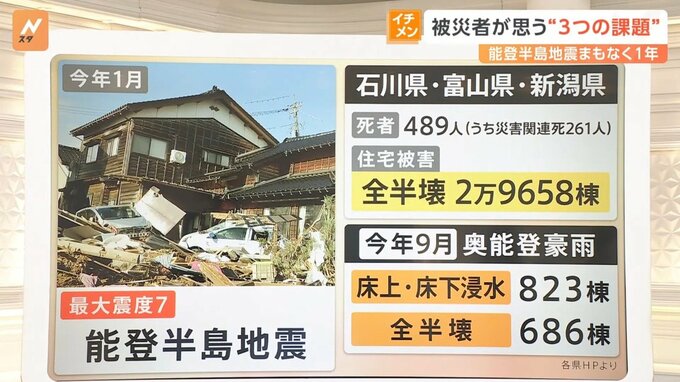

最大震度7を観測した能登半島地震では、亡くなった人が石川県・富山県・新潟県で合わせて489人、うち災害関連死が261人で半数以上です。

住宅被害では全半壊が約3万棟で、さらに追い打ちをかけたのが2024年9月の奥能登豪雨です。床上・床下浸水が823棟、全半壊が686棟になっています。以下は、住民の方々が今考えている復旧・復興の進捗アンケートです。

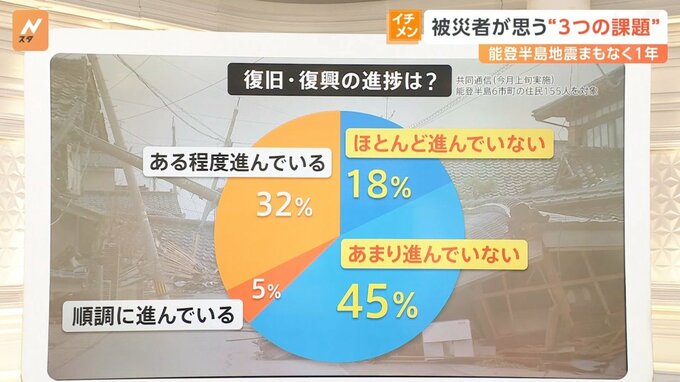

復旧・復興の進捗は?

18% ほとんど進んでいない

45% あまり進んでいない

32% ある程度進んでいる

5% 順調に進んでいる

「ほとんど進んでいない」または「あまり進んでいない」と答えた方が合わせて6割以上です。

では、復旧復興の課題はどのようなところにあるのでしょうか。

「宅地や住まいの整備が進んでいない」と答えた人は4割近くいます。電柱が倒れて、未だに電気が通っていないところがあるということです。

さらに、道路に穴が開いているところがあるなど、「インフラの復旧」についても3割近くの人が課題と答えています。これに加え、「人口減少」が課題と答えた人が57%います。

急速にすすむ“人口流出”

加藤キャスター:

では、どれほど人口が減少しているのでしょうか。

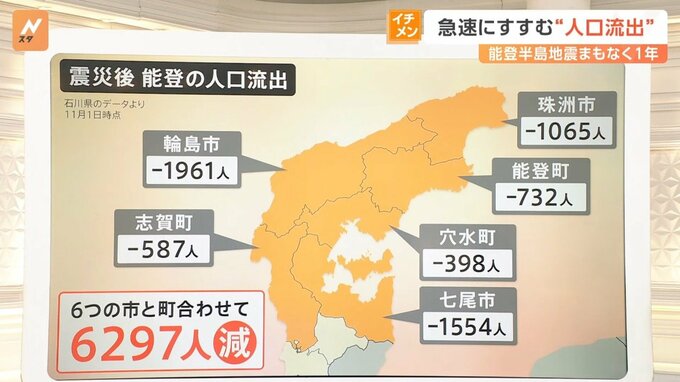

震災後 能登の人口流出(11月1日時点)

輪島市 -1961人

七尾市 -1554人

珠洲市 -1065人

能登町 -732人

志賀町 -587人

穴水町 -398人

11月1日時点で、6つの市と町を合わせて6297人の人口が流出してしまった現状があるようです。

井上貴博キャスター:

奥能登の人に連絡を取っていると、2024年前半くらいまでは、「金沢に拠点を移しても、週末には珠洲や奥能登に帰りたい」という人が多いイメージがありました。しかし、金沢の生活が安定してくると、珠洲や奥能登に戻ると、時が巻き戻ってしまって気持ちが辛くなり、その感情を自分が感じていることに苛立ちが募ると言っていました。

時間が解決すると言いますが、そんな生半可なものじゃないということが、1年が経とうとしている今だからこそ感じる部分はあります。

ホラン千秋キャスター:

出たくて出ているわけではなく、この状況がいつまで続くのかが見えない中で、家族や子どもがいて、安定した生活を手に入れるために致し方なく出ていく決断をしている人がほとんどだと思うので、それは整理がつかないよなという気がします。

井上キャスター:

出ていくことは仕方がないわけですが、「あの人出ていったんだ」と周りから見られることがまたストレスになって、精神的に辛いところが皆さんにあるんだろうなと感じます。