能登半島地震では信州からも支援の輪が広がりました。

小布施町のボランティア団体が重機を使って復旧作業にあたったほか、長野市の企業は移動式の水洗トイレを届けました。

8月には宮崎県の日向灘を震源とする震度6弱の地震が発生。

気象庁は南海トラフ地震の臨時情報「巨大地震注意」を発表し、1週間、地震への備えを改めて確認することなどを呼びかけました。

2017年の運用開始以来初めて出された臨時情報。

経験のない事態に、店からは水や防災用品がなくなるなど不安が広がりました。

綿半スーパーセンター伊那店 進藤晶宏副店長:

「水に関しては、かなり減ってしまって、本来であればパレットは3段で積み上がっているんですけど、注意期間の1週間、水はとっかえひっかえというか品出しし続けていた状態でした」

松本大学の入江さやか教授は、11月、飯田市など県内の南海トラフの対策推進地域を対象に「臨時情報」への対応を調査しました。

松本大学 入江さやか教授:

「8月8日の臨時情報が出たときに、臨時情報が出たことを知っていた方が4分の3、知らなかった方が4分の1いた」

調査によりますと、県内では全国の推進地域と比べて、「臨時情報」が出されたことを知らなかった人の割合が高かったといいます。

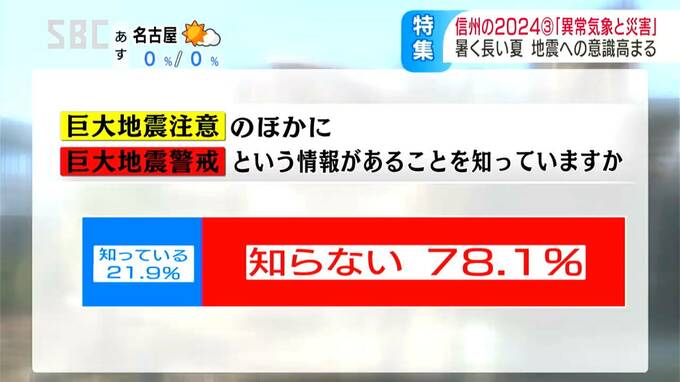

また、「臨時情報」には「巨大地震注意」のほかに、一段階上で事前の避難などを呼びかける「巨大地震警戒」があることを知らない人が、およそ8割いることもわかりました。

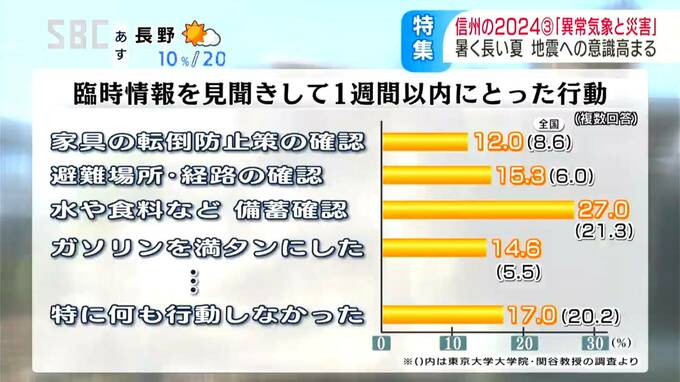

一方で、臨時情報が発表された後の行動は積極的だったといいます。

避難場所や経路、備蓄を確認した人は全国よりも高い水準に。

また、「ガソリンを満タンにした」と回答した人は、全国の3倍近い結果になりました。

松本大学 入江さやか教授:

「長野県は車社会でもありますし、ガソリンがなくなることへの危機感が非常に高くて、こういう数字が出ているんだと思います」

「巨大地震注意と警戒があること、またそれぞれの時にどういう行動を取るべきかということを南海トラフ地震に備えて十分理解していただきたいと思います」