気温も低くなり冬本番の様相ですが、急な冬の訪れでインフルエンザなどの感染症が拡大しています。

“普通の風邪”が5類感染症に なぜ? 生活への影響は?

井上貴博キャスター:

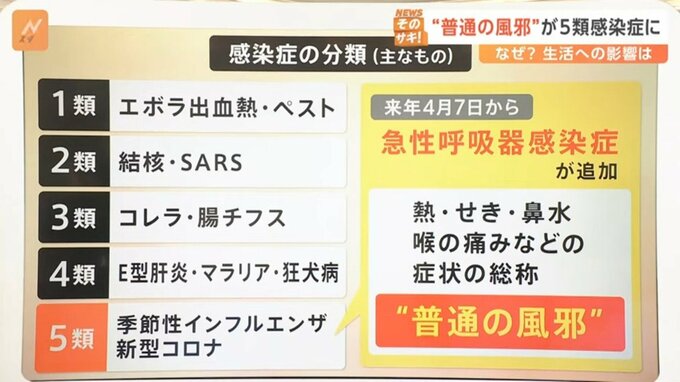

主な感染症の分類です。

▼1類:エボラ出血熱・ペスト

▼2類:結核・SARS

▼3類:コレラ・腸チフス

▼4類:E型肝炎・マラリア・狂犬病

▼5類:季節性インフルエンザ・新型コロナ

2025年4月7日から「急性呼吸器感染症」が季節性インフルエンザや新型コロナと同じ、5類に追加されます。

「急性呼吸器感染症」とは熱・せき・鼻水・喉の痛みなどの症状の総称で、いわゆる“普通の風邪”です。なぜ、“普通の風邪”が5類に追加されるのでしょうか。

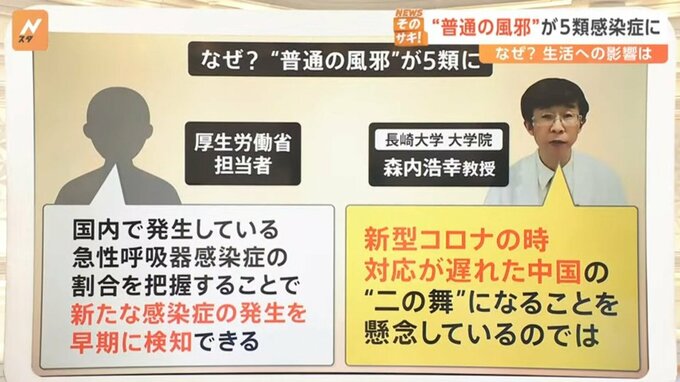

厚生労働省担当者は「国内で発生している急性呼吸器感染症の割合を把握することで新たな感染症の発生を早期に検知できる」といいます。

今まで漠然と把握していたものを、もう少し細かく把握することで何か新しいウイルスや、ウイルスの変異があったときに早く検知することができるのではないかという考えだということです。

長崎大学 大学院 森内浩幸教授は「新型コロナの時に対応が遅れた中国の“二の舞”になることを懸念しているのでは」といいます。

ホラン千秋キャスター:

分類を変えることは有効な手段なのでしょうか。

長崎大学 大学院 森内浩幸教授:

今は『診断がしっかりついたもの』『原因がわかっているもの』だけを報告しています。従って原因がわからないものが突然起こったときに対応ができない。何か予想外のことが起こっているかもということを早く察知するために、それらを報告するシステムを作ることは意味があると思います。

ホランキャスター:

医療現場への影響はありますか?

長崎大学 大学院 森内浩幸教授:

受診される方たちは今までと何も変わりはないと思います。何か困ったことがあって、診てもらいたいと思ったときは病院に行ってください。

基本的に検査も、その検査結果によってその人や家族にとって何かメリットがあるかどうかということで決めることになると思います。

ただその中で「診断がつかない患者がどうやら増えてるぞ」ということを察知した場合は普通の検査ではなく、もっと網羅的にいろんな原因を調べることができるもので、今流行しているもの、検査で引っかからないものが何かを検知するための仕組みです。

一般市民の方々にとっては何も変りはないと思ってください。

元競泳日本代表 松田丈志さん:

日本は新型コロナのとき対応が後手後手になり、長期間コロナの影響下で大変苦しい思いをしました。やはり何かおかしいと思ったら素早く気づいて対応する体制作りは大事だと思います。

井上キャスター:

しかし日本は届け出をFAXで行うなど、デジタル後進国と言われています。まずはデジタル化を進めなければ医療現場の負担が増えるだけではないでしょうか。

長崎大学 大学院 森内浩幸教授:

おっしゃる通りです。新型コロナのときに一番大変だったのは、報告の仕組みが世界の中でもかなりアナログだったことです。

負担を減らすためにも、報告する側の負担はもちろん、報告を受けた側が全体をすぐに解析し次のステップに行けるようデジタル化を行うことは避けて通れない課題です。今回を契機にぜひ進めてほしいと思います。