■インフレ時代突入か?日本に求められる金融政策の「転換」

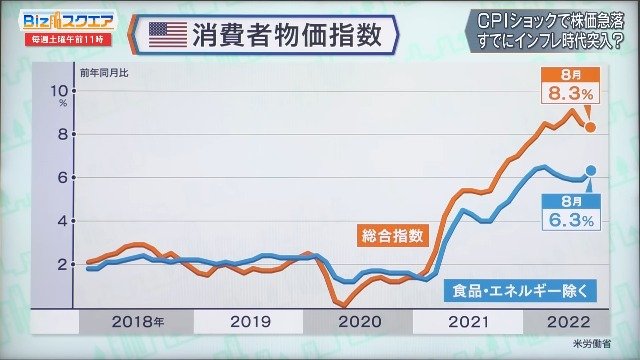

――アメリカのCPI(消費者物価指数)が再び上がってきており根強い。少し前までは世界中が低成長あるいはインフレが起きないことに悩んでいたが、ウクライナ戦争やコロナで突然インフレの時代に変わったと言われている。本当にインフレの時代になったのか。

東京大学 伊藤元重名誉教授:

コロナという大きなイベントを通じて社会が大きく変わったという見方はいくつかあると思います。コロナ以降、特にヨーロッパやアメリカで強いのですが、いわゆる気候変動やデジタルでしっかり投資していかないとまた長期停滞に戻ってしまうという、政策の変化のようなものが浸透して日本でもそういう話になってきています。今後はこれまでのような低金利、停滞で安定の時代から、変化と金利が上がっていく中でインフレも見ながらの展開になると感じている人は多いのではないでしょうか。

――これまでは投資先がなく金融バブルだけが起きているという状態だったが、GX(グリーントランスフォーメーション)やDX(デジタルトランスフォーメーション)があり、そこに財政資金も入っていき、新しい投資先に資金が流れていくようになった。そのことがインフレを予感させる時代になっているという認識か。

東京大学 伊藤元重名誉教授:

財政とワンセットだろうと思います。問題が複雑なのは、そういう中で財政は本当に大丈夫だろうかという懸念も一方にあるわけです。これもやはり金利の押し上げ要因になっているものですから、いい面と悪い面と両方あると思うのですが、そういう大きな時代の変化のようなものを世界全体が感じているということです。

――欧米はともかく日本はいまインフレ率が低いので、日本は無縁だという見方もあるが、そうは言っていられないということか。

東京大学 伊藤元重名誉教授:

日本は賃金が上がらないなどの要因で物価上昇率が鈍いのですが、その日本が2%を超える消費者物価指数の上昇になってきているわけです。企業の投資行動を見ても半導体分野だとか気候変動分野で次々と投資を予定しているわけですから、そういう意味ではこれまでと少し違った状況が日本でも起きているということだと思います。

――岸田政権は物価高も円安も抑えたいとなってきている一方で、日銀はこれまでの異次元緩和の流れもあり、物価高円安は好ましいと思っている節がある。日本が取るべき道はどちらか。

東京大学 伊藤元重名誉教授:

物価が2%を超えてずっと上がっていけば金融政策を変えていかざるを得ないだろうし、変えていくことは好ましいと考えている人も多いと思います。日銀の政策転換がどういう形でいつ起こるかというのが非常に大きなポイントで、これは為替に関わってきます。政府にとって複雑なのは、いま物価高というよりもエネルギーと食料が高い。生活に直結する特定の商品が高いものですから、特に貧困層や高齢者を守るためにいろいろなことをやらなければいけないというのがあるのだろうと。その先に本当にインフレ、超インフレになるのか、それとも安定的な物価の動きになるのかということは、これから様子を見ないと分からない。

――日本の企業物価指数は9.0%と相変わらず高く、これが消費者物価に波及してくる。いま物価高で実質賃金が低下しており、賃金を上げていくことが必要であり、生活を支える政策が大事なのではないか。

東京大学 伊藤元重名誉教授:

そういう危機が起こった時に生活を支えていくことは非常に重要なのですが、日本の政策の欠点は「みんなにやっちゃいましょう」というので効果が弱くなってしまうのです。生活を守るためにどこに集中してインフレ対策をしなければいけないのかということをしっかりやらないと、やっても効果があまり出ないというのでは困ると思います。

――金融政策の転換はもうそこまで来ているのか。

そう思いますが、物価上昇率次第です。ショックはある程度覚悟せざるを得ないと思います。いままでやってきたことはある意味で特殊なデフレ対策だったのですから、正常軌道に乗せるという意味では転換は重要だと思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』 9月17日放送より)