不登校のきっかけ「先生」がトップの約3割

藤森祥平キャスター:

文部科学省の調査によると、不登校の小学生についてこのような結果が出ています。

【学校に行きづらいと感じ始めたきっかけ】不登校児童生徒の実態調査(2020年度)

1位:先生のこと 29.7%

2位:身体の不調 26.5%

3位:生活リズムの乱れ 25.7%

「いじめ」は、5位くらいにランクインしていました。

また、NPOがおこなった不登校の子どもの保護者向けアンケートでは、このような結果が出ています。

【保護者が考える不登校のきっかけ】多様な学びプロジェクト 不登校当事者実態ニーズ全国調査より

1位:先生との関係 43.5%

2位:学校のシステムの問題 32.6%

3位:勉強は分かるけど授業が合わない 27.0%

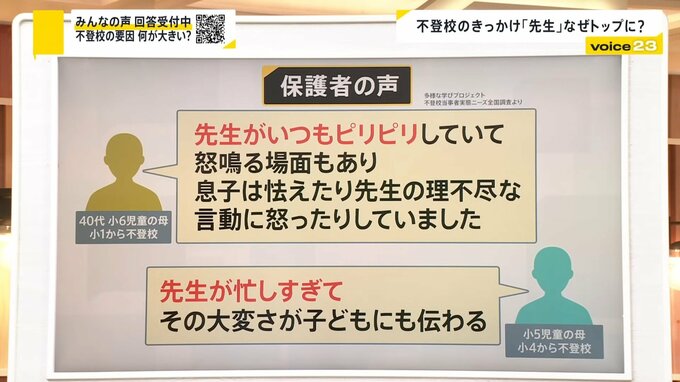

このアンケートに答えた保護者からの声には、このようなものがありました。

40代小6児童の母(小1から不登校)

「先生がいつもピリピリしていて怒鳴る場面もあり、息子は怯えたり先生の理不尽な言動に怒ったりしていました」

小5児童の母(小4から不登校)

「先生が忙しすぎてその大変さが子どもにも伝わる」

小川彩佳キャスター:

小学生にとって、担任の先生は物理的にも一緒にいる時間が長いですし、非常に大事な存在ですよね。

てぃ先生:

今みたいなアンケート調査を見ると、「先生たち何やってるの」と感じる方もいると思います。ただ現実的には、教職員の方々全員、身を粉にしながら一生懸命やっているので、「先生が悪い」という論だけで片付けるのはよくないのではないか、ということが大前提にあります。

その上で、昔は祖父母や近所の人など、親や先生以外の頼れる大人・相談先が常に複数人いました。それが、核家族化など様々な要因により、今の子どもたちにとって頼れる先や相談先は、先生か自分の親しかないということになる。家庭の中で何か起こったときに、相談先は先生しかいない、しかし、先生ともそりが合わないと非常に苦しくなってしまいます。

トラウデン直美さん:

私も小学生のときに当時の担任の先生に苦手意識があり、不登校ではないですが「行きたくない」と思う日々が続いたことがありました。しかし、今思い返してみれば、結構新人の先生だったので、先生自身もきっと慣れるのに必死だったし、何とか子どもたちとうまくやっていくために一生懸命だったんだろうと思います。

しかし、当時の私からすると、「なんでそんなに怒らなくても良さそうな場面で怒ってるんだろう」というようなところから少しずつズレが生じて、特に自分自身に被害がなくても行きたくなくなってしまった。そういうモヤっとしたものでも「行きたくない」という気持ちになることはあると思います。

担任の先生と1対1というよりは、学校に行っても相談できる大人が何人かいる、「この先生になら話せるかな」という環境ができる限りあったらいいなとは思います。