直径6.5メートルの大鍋「三代目鍋太郎」で芋煮を調理する、「日本一の芋煮会」が、3年ぶりにお客さんを入れた通常の形で開催。まさに山形県民の誇りである「芋煮会」、そこには深~い“芋煮愛”がありました。

■3年ぶり復活「巨大鍋」芋煮会

南波雅俊キャスター:

山形県民の皆さんが愛してやまない、秋の風物詩が3年ぶりに戻ってまいりました。9月18日に行われた「日本一の芋煮会フェスティバル」。使われた鍋は、「8時間で最も多く提供されるスープ」ギネス世界記録を達成した「三代目鍋太郎」です。2018年に8時間で1万2000食以上配り、最も多く提供されるスープということでギネスに選ばれました。

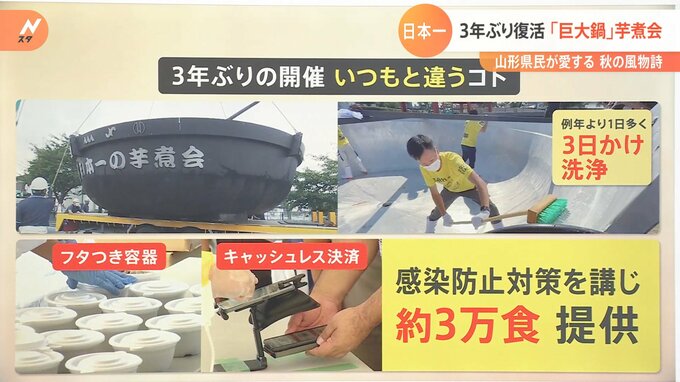

味付けは、しょうゆベースです。里芋3トン、山形牛肉1.2トン、こんにゃく3500枚、ネギ3500本ととてつもない量の食材が使用されていますが、今回は3年ぶりということでいろいろと、いつもと違うところがありました。 まず、“ギネス級”の大きな鍋「三代目鍋太郎」は久々の出番だったので、例年よりも1日多く、3日かけて丁寧に洗浄したということです。

まず、“ギネス級”の大きな鍋「三代目鍋太郎」は久々の出番だったので、例年よりも1日多く、3日かけて丁寧に洗浄したということです。

そして、コロナ対策もしっかりと行いました。提供には蓋付きの容器、キャッシュレス決済を徹底しまして、感染防止の対策を講じて約3万食提供されたということです。 井上貴博キャスター:

井上貴博キャスター:

今、Nスタのディレクターが山形に応援に行っているので聞いてみると、里芋への愛情が尋常じゃないと。なので、県内産の里芋と、県外産のものと、「きき里芋」ができるらしいです。

ホラン千秋キャスター:

その年によって出来具合が違っても、食べ分けられると?

井上キャスター:

らしいです。山形で一般的に出回っている里芋は「土垂(どだれ)」という品種だそうです。

■秋になると「芋煮会」一色

南波キャスター:

大きなフェスティバル以外でも皆さんそれぞれ芋煮会を開きまして、非常に芋煮への愛そして芋煮会への愛が強いので、その理由含めて3コマで見ていきたいと思います。

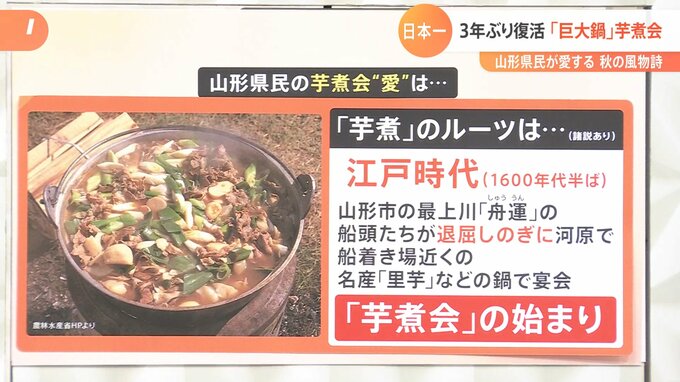

まず山形県民の芋煮愛は、ルーツはいろいろありますが、農林水産省によりますと、江戸時代の1600年代の半ばに山形市の最上川「舟運(しゅううん)」の船頭たちが退屈しのぎに河原で、船着き場近くの名産「里芋」などの鍋で宴会をしたのが「芋煮会」の始まりではないかと言われています。 愛という意味では、スーパーやコンビニなどに、“芋煮会セット”が普通に置いてあると。また芋煮用の大鍋やゴザなど、無料レンタルサービスもあるそうです。さらには、山形新聞のホームページのトップページに「週末芋煮会」とありまして、クリックしますと「県内芋煮会天気情報」が表示されます。例えば、23日は「可」、24日は「不適」、25日は「適」やれそうという感じで・・・。

愛という意味では、スーパーやコンビニなどに、“芋煮会セット”が普通に置いてあると。また芋煮用の大鍋やゴザなど、無料レンタルサービスもあるそうです。さらには、山形新聞のホームページのトップページに「週末芋煮会」とありまして、クリックしますと「県内芋煮会天気情報」が表示されます。例えば、23日は「可」、24日は「不適」、25日は「適」やれそうという感じで・・・。 ホランキャスター:

ホランキャスター:

芋煮に適した気温ということなのか、その気象条件ということなのか?

南波キャスター:

雨が降るとか降らないとか気象条件ですよね。気温などももちろん含めてだと思います。

私も実は、山形に勤務をしていた経験のある友人がいたので、先ほど電話をしたら出られなくて、もう1回今度LINEで連絡したら「今まさに芋煮を作っているので、電話できません」というLINEが返ってきました。

ホランキャスター:

南波さんの電話よりも芋煮の方が大事だということですね。

南波キャスター:

そうですね。皆さん芋煮が本当に生活の一部になっていて、芋煮会セットのようなものが普通に売っているとLINEで言っていました。

ホランキャスター:

季節的なものではなくて、通年で食べるものですか?

南波キャスター:

秋を中心に食べると言っていました。「日本一の芋煮会フェスティバル」もそうなんですが、いわゆる芋煮会というものを各地皆さんでやっていて、集まってこのようなイベントが盛んに行われていると言ってました。

井上キャスター:

しかも、芋煮会セットに薪まで入っているということは、外で行うのが主流で家の中では駄目なんですよね?

南波キャスター:

写真で見ますと、コンビニの外に薪が置いてあったり、それくらい地域に根付いているものだそうです。