なじみの薄いチダイどう活用する?

スーパーの鮮魚コーナーにも「石巻産」のチダイが並ぶようになっています。

しかし、消費者にとってはまだなじみが薄いようです。

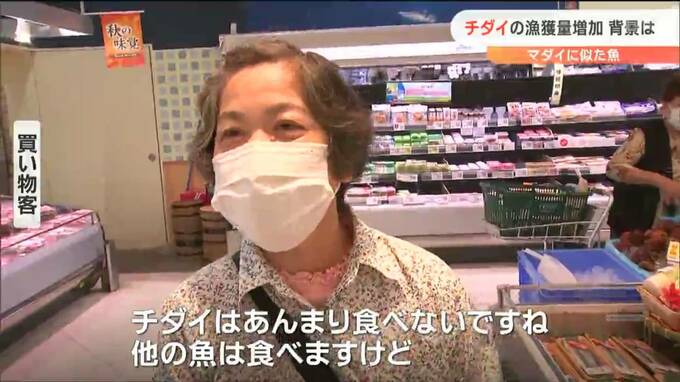

買い物客:

「チダイはあんまり食べないですね。ほかの魚は食べますけど」

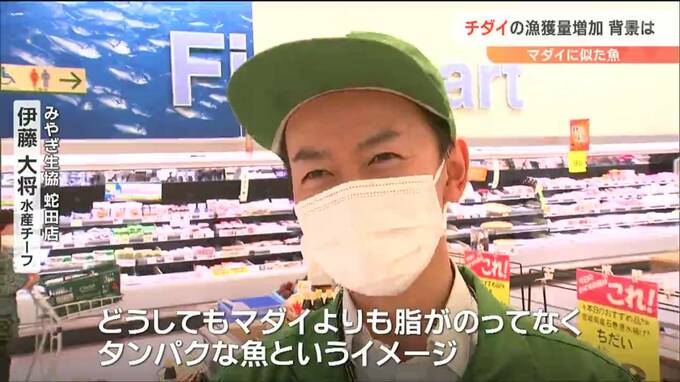

みやぎ生協蛇田店・伊藤大将水産チーフ:

「どうしてもマダイよりも脂が乗ってなく、淡泊な魚ってイメージがあるので、やっぱりタイを買っていかれる人は、マダイの方を買っていかれますね」

県水産技術総合センターでは、チダイの消費拡大を目指し加工方法を研究しています。

こちらはチダイの燻製。様々な調理方法をSNSを用いるなどして紹介し普及に取り組んでいます。

県水産技術総合センター加工開発チーム・紺野智太技師:

「県のホームページだったり、当チームでインスタグラムを開設しているので、そこで情報発信を行っている。水産加工企業の方々には試作品を持ち込んでPRしたり、会議の場で担当者の方にお話しをして普及活動をしている」

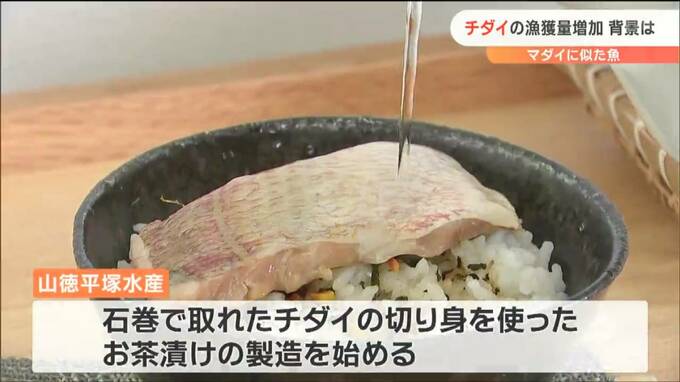

チダイを使った新たな商品開発に挑戦する企業もあります。

石巻市魚町にある山徳平塚水産では、石巻でとれたチダイの切り身を使ったお茶漬けの製造を始めました。

今野桂吾気象予報士:

「石巻で取れたチダイを使ったタイ茶漬けをいただきます。うーんおいしいですね。上品な味なんですが、噛めば噛むほど口の中に風味と味わいが広がってくる、そんな感じです」

この会社では不漁が続くサンマを補う商品として期待しています。2食分で税抜き800円で、石巻市水産総合振興センターなどで販売しています。

山徳平塚水産・平塚隆一郎社長:

「タイは西の方では鯛茶漬けってポピュラーだよねって話になり、せっかく石巻でタイが取れるんだったら、鯛茶漬けを作ってみたらどうかということで、開発が始まった」

しかし、平塚社長は、チダイを加工するのは簡単ではないといいます。

「手作業でこうやって、手でうろこを取って、結構うろこがきついというか、取りにくい」

また、今後も安定的に水揚げが見込めるのかどうか不安もあるといいます。

「今増えてきているとはいえ、サバとかイワシとかと比べて圧倒的に水揚げ量が少ない。本当に加工向けに供給できるほど、とれるかなっていうのが常に不安」

片山教授は、今後のチダイの水揚げ予測について…。

東北大学大学院水産資源生態学分野・片山知史教授:

「例えばサケだとかイカだとかサンマとかサバとかですね、そういうもののようにはチダイは増えません。おそらく数十年程度のスケールを考えれば、チダイが多く)とれたとしても、あと数年と考えます」

水温や生息する魚の環境が目まぐるしく変わっている宮城の海。その変化に柔軟に対応していくことが、県内の水産業界に求められているのかもしれません。