台風19号災害を契機に始めたことがあります。

動画アプリなどを使って、南海トラフ地震など様々な災害について知識を得て、地元で起こった場合どんな活動が必要か想定をしておくことです。

また消防団の訓練の種類も増やしました。

火災への対応が中心だったこれまでに加えて、炊き出しの方法や土のうの作り方なども学んでいます。

地域の防災を考える上でなくてはならない消防団ですが、一方で、できることには限界もあると感じています。

倉澤さん:

「災害時ってマンパワーってかなりのものになるので、地域がら過疎地になっている中で若い人たちがいない。いたとしても消防団に入ってくれない。逆にやめていく人たちのほうが多い」

少子高齢化が進み、5年前、第3分団に90人いた団員は今70人を切りました。

また、いくら想定や訓練を重ねても命を守り切れる保証はどこにもないと言います。

倉澤さん:

「自分自身で自分の身を守るという意識を持ってもらいたい」

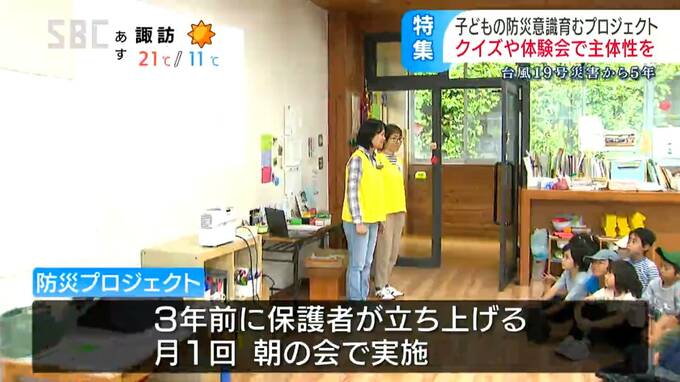

地区にある大日向小学校では、防災意識を育む取り組みが始まっています。

3年前に保護者が立ち上げたのが防災プロジェクトです。

月に1度、朝の会のおよそ20分間、子どもたちが様々な災害について考えます。

クイズを出題したり、ガラスの代わりに卵の殻を踏んでみるといった体験会を開いたり、子どもたちに主体的に防災について考えてもらうため情報の伝え方に工夫をこらしています。