台湾で「神様」になった日本人

続いて、北海道大学大学院の藤野陽平教授が「おばけの人類学台湾で鬼になった日本人」というタイトルで講演をしました。

藤野陽平さん:1978年東京生まれ。博士(社会学)。東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所の研究機関研究員等を経て、北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院教授。著書に『台湾における民衆キリスト教の人類学一社会的文脈と癒しの実践』(風響社)、『ホッピー文化論』(ハーベスト社)など。

大日本帝国が戦争に負けて滅亡したのが、1945年。台湾は1895年からちょうど50年間、日本の植民地支配を受けていました。ところが、戦前の日本軍人が神様になっているケースがあるというのです。専門家である藤野教授は「日本神(にほんがみ)」と呼んでいます。

藤野陽平教授:台湾で日本軍人が神様になっているケースが、私たちが見つけただけで50か所ぐらい。まだ多分見つけられてないのもあるので、もうちょっとあるかと思うんですけど。ずっと台湾の宗教の研究をしてきた関係で、「ちょっとこれは調べてみたいな」と思ってやり始めたら、かなり奥深くて。

藤野陽平教授:代表格は、台南市にある「飛虎将軍廟」とよばれる廟です。海軍の零戦パイロットがこの場所に墜落して、ここで神様としてまつられている場所です。杉浦茂峰という水戸出身の実在の人物です。中に入ると、日の丸と中華民国の旗が掲げられていて、朝は『君が代』、夕方は『海ゆかば』を祝詞代わりに流しています。

非業の死を遂げた日本兵

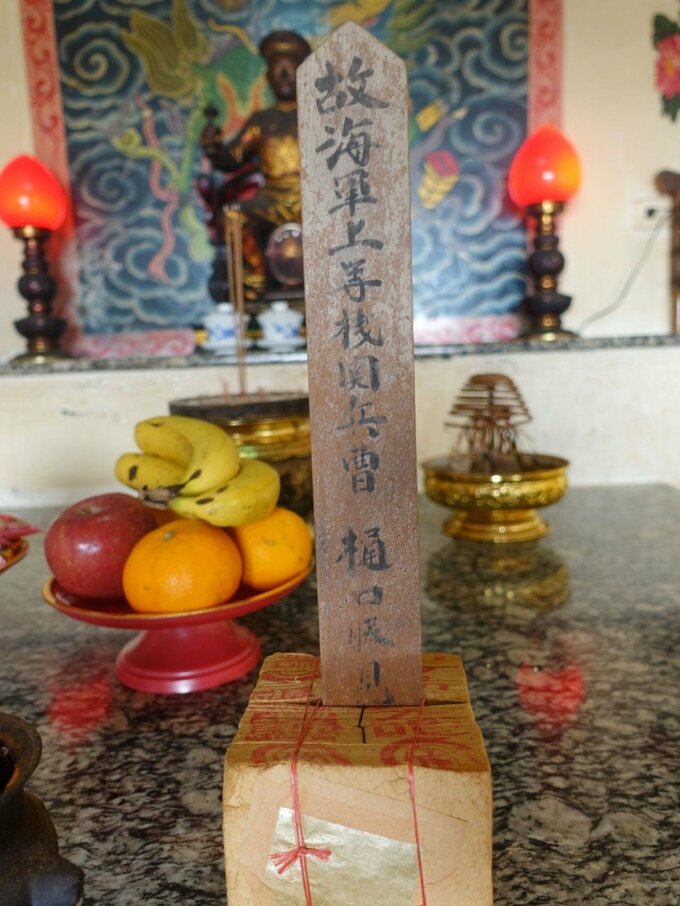

植民地支配で恨まれていてもおかしくないのに、「どうしてだろう?」と驚きでした。ある日本神では、卒塔婆のようなものをまつっていました。台湾の海で漁船が拾ったもので、第2次大戦中にフィリピンのレイテ沖海戦で亡くなった若い軍人の名前と、佐賀県の住所が書いてあったのです。

藤野陽平教授:昭和58年(1983年)に船で慰霊に行って、花束とかを海に投げ入れたりする中で、遺族によってこれも海に投げ入れられたんだと思います。ふらふら漂って2年後に、漁師さんが網をかけていたら引っかかったんです。最初、「気持ち悪い!」と思ったみたいでポイッと捨てるんですね。次の日行ってもまたこれが(網に)かかり「気持ち悪い!」とポイっと捨てる。3回行ったら3回ともかかった。名前も住所も書いてあるので、後日その寺の関係者が(佐賀県の遺族を)訪ねて行ったら、遺影をくれた、と。

藤野陽平教授:日本神が台湾の宗教の中でどういう位置づけなのかというと、正直あまり重要視されていない、というのが現実です。網にかかった位牌というか卒塔婆というか、「気持ち悪い」と言って2回捨てているんですよ。3回もかかっちゃったからどうしようもなくてここに持ってきているのであって、「日本の台湾統治、ありがとう」とまつっているのではないのです。

「日本神」にも「亡霊」という言葉が使われていますが、台湾現地でも「おばけ」みたいな意味になるそうです。