観光名所は一変…大量の流木で悲惨な景色に

能登半島の外浦を走る国道249号は町野町の手前にある里町で行き止まりとなっていました。引き返したところにあったのが『御陣乗太鼓(ごじんじょだいこ)』発祥の地として知られる輪島市名舟町です。

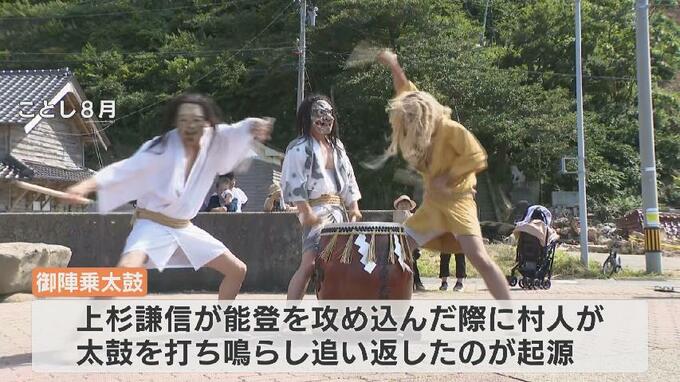

能登で400年以上受け継がれている御陣乗太鼓。上杉謙信の軍勢が能登を攻め込んだ際、村人が鬼や亡霊の面をつけ海藻の髪を振り乱しながら太鼓を打ち鳴らし、上杉軍を追い返したのが始まりとされています。その太鼓を打つことができるのは輪島市名舟町に住む男衆に限られています。

そんな人口180人ほどの御陣乗太鼓の里で取材をはじめました。

「かなりひどいですね。これは…」

目の前に飛び込んできた壮絶な景色に思わず足がとまってしまいました。

「これ川だったんだね。欄干だもん。欄干ですね」

元の姿が想像できないくらいに橋の欄干には大量の流木が。上流に向かうと…。

「普段の様子かわかりませんが、川幅も狭いし、流れが急というわけでもないですし。それが電柱をなぎ倒すくらいの水量になっていたということですよね」