技術の進歩が著しい不妊治療などの「生殖補助医療」。今年4月には保険の適用範囲が拡大した一方、現行の法律では性的マイノリティ=LGBTQの当事者にとって大きな壁があることをご存じでしょうか?

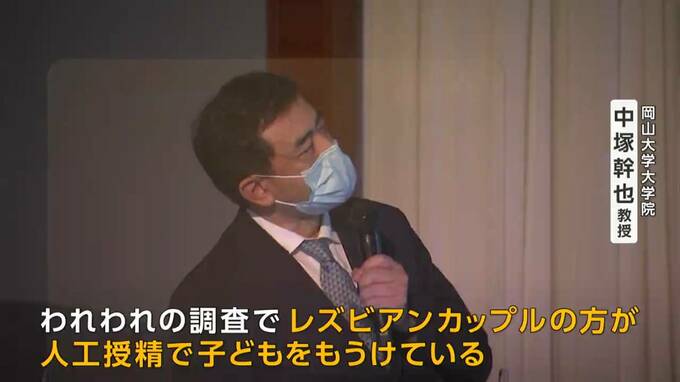

■レズビアンのカップルが人工授精で子どもをもうけている現実

課題が山積する「生殖補助医療」のあり方や「法整備の重要性」などについて考えるシンポジウムが岡山市で開かれました。

(岡山大学大学院 中塚幹也教授)

「すでにわれわれの調査ですけど、レズビアンのカップルの方が人工授精で子どもをもうけている。ですから、現実ではそういったことが起きているが、その時の法律や政治家の認知度も低い」

岡山市内で開かれた「せとうちART研究会」です。ART=生殖補助医療に関わる最新技術や知識の共有を目的に2018年に始まったもので、中四国の医療関係者や学生ら約50人が参加しました。

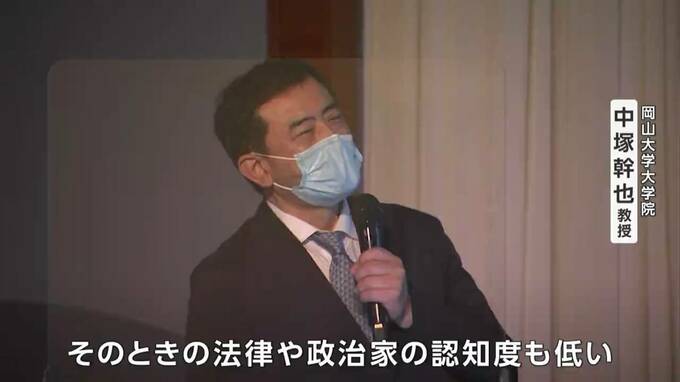

技術の進歩が著しい「不妊治療」などの「生殖補助医療」。法整備も進む一方で、岡山大学大学院で生殖医学を教える中塚幹也教授などが議題に上げたのは、「LGBTQ」いわゆる性的マイノリティに関する懸念についてです

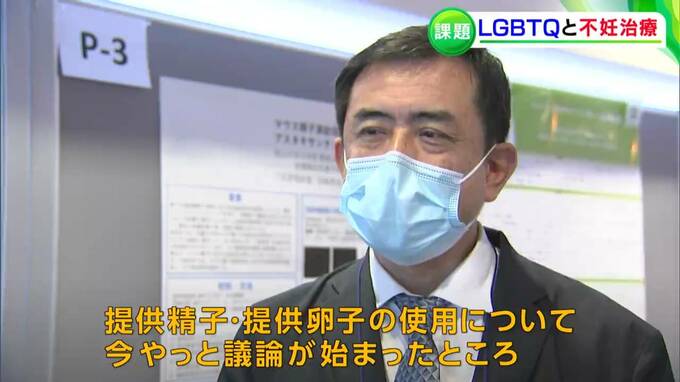

(岡山大学大学院 中塚幹也教授)

「生殖医療民法特例法が2020年の12月にできたのですが。提供精子・提供卵子の使用について、いまやっと議論が始まったところで。その中でLGBTQの方たちが対象となるかはまだまだ分かっていないんです」

おととし12月に成立した生殖医療民法特例法では、第三者の精子や卵子を使った不妊治療のルールを定めました。