大雨で河川が増水して水があふれたり、堤防が決壊したりして起きるのは「河川洪水」です。これに対し、用水路や下水道が雨水を流しきれずにあふれてしまうことを、今は「内水氾濫」と呼ぶようになりました。

◆「内水氾濫」全国9割の自治体がマップ未掲載

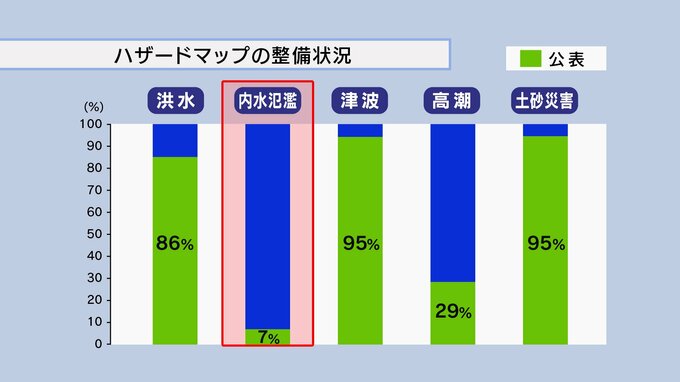

自治体が作るハザードマップには、洪水や高潮、火山、津波、土砂災害などから、私たちが命を守るために欠かせない情報が掲載されています。

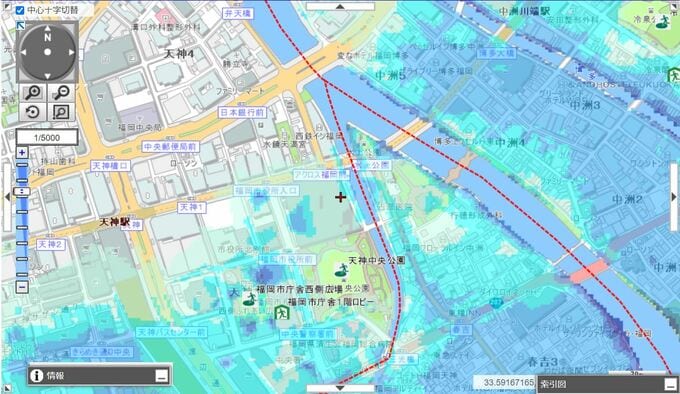

頻発する豪雨災害を受け、国は2015年に水防法を改正。想定される最大規模の雨が降った際に内水氾濫によって浸水する範囲を記載した「内水ハザードマップ」を作成することが義務づけられました。想定最大規模の雨量は「1000年に一度の雨」。福岡市がある「九州北西部」ブロックでは153ミリ、最も多い「四国南部」ブロックは160ミリと設定されました。

福岡市は全国の自治体に先駆けて、博多駅周辺のマップを作成・公表していましたが、2021年度の法改正でマップ整備の範囲は「下水道区域全域」へと拡大されました。最新の防災白書によると、全国9割以上の自治体で「内水ハザードマップ」の整備が進んでいないことが分かります。福岡市でも、市全域の公表には至っていません。

福岡市の担当者は、「内水氾濫の浸水をシミュレーションするためには、地表面に加えて、地下施設である下水道の函渠等もモデル化する必要があり、コストや時間がより必要になることが原因」と話しています。