■調査からわかった“ワクチンヘジタンシー”になりやすい“さまざまな特徴” 注意が必要な人たちは…「なんとなく不安だから打たない」がもたらす悲劇

こんな国内調がある。「親がCOVID-19ワクチンを躊躇する要因」(※1)を調べたもので、「親が子どもへのワクチン接種をためらうリスクが高い」場合に、「情報源としてのソーシャルメディアを信頼」している傾向がある、ことが示されたのだ。SNS情報源として信頼することは、“ワクチンへの信頼性”という点において、どんな関係があるのか。

勝田医師:

SNSには「ワクチンはやめましょう、危ないです」という情報が散見されます。例えばワクチン啓発の記事があったとしても、それに対して“ワクチンを打たないと決めている”人たちは、ご自身がお持ちの“ワクチンに対して慎重なコメント”を書き込むことにとても積極的です。勿論、個人の意見を表現する自由は維持されるべきですが、実は、それを目にするワクチン接種に対して“中間的”な立場の人たちへの影響が大きな問題です。ワクチン接種に対して「どうしようかな」とまだ迷ってる人たちが、ずらりと並ぶワクチン接種に慎重なコメントを見ると、”ワクチンへの信頼”を失いやすいのです。

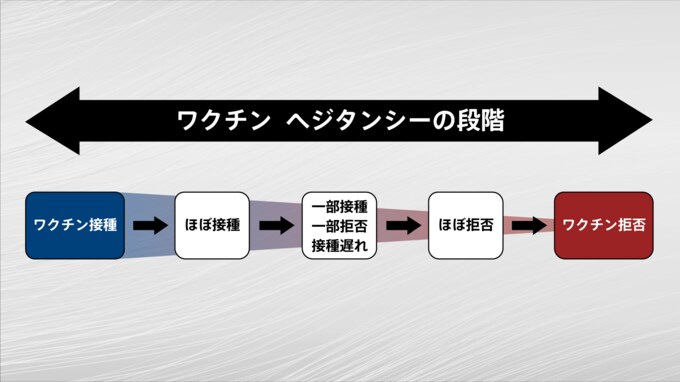

”ワクチンヘジタンシー”には程度に段階があると言われている

ー“ワクチンヘジタンシー”の“中間的な立場”にいる人たちがワクチンへの信頼を失ってしまった場合、具体的にはどんな影響がありますか?

勝田医師:

正確な情報がないまま、「なんとなく不安だから打たない」という選択をすると、万一ご自身のお子さんが感染し、重症化してしまったときに、「なぜ、なんで自分は子どもにワクチンを打たなかったんだろう」と後悔してしまいます。様々な情報に触れ、よく理解し、家族や本人と十分相談した上で「打たない」ことを選択することはありだと思いますが、なんとなく心配だから打たなかった方が、後悔するという状況は作らないようにすることが重要です。そのためには、我々医療従事者が正確な情報を患者さんたちに継続的に提供することが、とても重要だと考えています。

ー「ワクチンは絶対に打ちません」という判断の方たちに、医療従事者の責務はないのですか?

勝田医師:

もちろん懸念はしていますが、その人たちに“翻意”をしていただくのは非常に難しいです。一部の国では、ワクチンを打っていないと学校に通うことを許可しないシステムを導入している国もありますが、私自身はワクチンに限らず、医療行為の選択は強制されるものではなく、患者さんたち自身が決断することが大切だと考えています。

ワクチン接種を拒否している方々は、実は我々医者から既に何度も同じ説得を受けて、うんざりしている人たちも多いと思います。単純に繰り返し説明を受けるだけでは、患者さんとの間にどんどん溝ができて、病院に来なくなってしまいかねません。こちらの意見を押し付けるのではなく、逆にワクチン接種のどの点が心配なのかを尋ねることも大切です。

それでも、受け入れが難しい場合は、私自身は「迷ったらいつでも相談に来てください」ということだけをシンプルに伝えて、いつでも手を差し伸べられる用意はしておくという対応をしています。ワクチン完全拒否の人は、病院には来ません。外来に来てくれている、というだけでもいずれ接種を検討してくださる可能性はあると思っています。