5歳から11歳の子どものワクチン2回接種率は全体の17.9%(8月29日公表時点)にとどまっている。なかなか進まない子どものワクチン接種の背景には、いったい何があるのか?そこには、長く変わらず存在し続ける、人間の“ある特性”があるとの指摘がある。その名は「ワクチンヘジタンシー」だ。

■「ワクチン打ったら牛になる…」あの蘭方医も悩ませた“ワクチンヘジタンシー”人類と感染症の闘いの歴史で必ず…

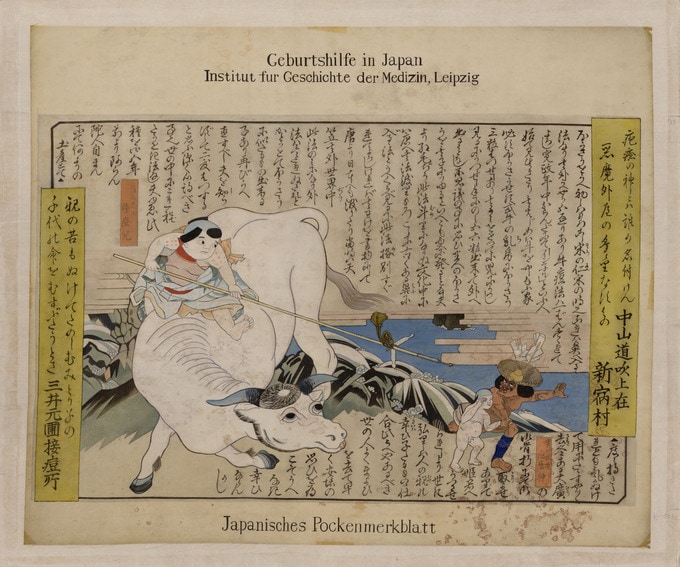

(日本初の近代的なワクチンでもある牛痘種痘の接種を推奨する 三井元圃接痘所「種痘之図」佐賀県立図書館)

「ワクチンを打つと牛になる・・・」。今どき、そんなことを言われたら笑ってしまうだろうが、実は幕末の大阪ではまことしやかに信じられていた。天然痘の予防接種である種痘は、牛痘にかかった牛の発疹内容液を用いていた。そのことから人々は「種痘を打てば牛になる」と恐れていたという。言わずもがな、天然痘が根絶宣言される1980年までに種痘で”牛”になった人はいない。

それから170年余り。さすがにワクチンで牛になるとは思っている人はいないだろうが、ワクチンを打つことへの“ためらい”は、いまも多くの人が感じている。そんなワクチンを躊躇する気持ちは、“ワクチンヘジタンシー”とよばれ、ワクチンが開発されてからこれまで、人類と感染症との闘いにおいて大きな“課題”となっているのだ。そして新型コロナウイルスが流行する現代にも続いている。2019年1月、WHOは「世界の保健に関する10の脅威」を発表したが、その8項目目に挙げられたのが「ワクチンヘジタンシー」だった。

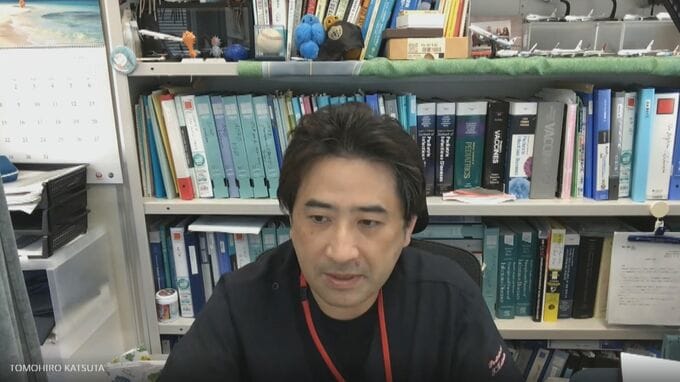

聖マリアンナ医科大学の小児科医で、感染症とワクチン教育を専門領域とする勝田友博医師は、「ワクチンヘジタンシー」が起こることは「自然なこと」とした上で、真実を見極め、正しい情報を入手する必要性を訴える。

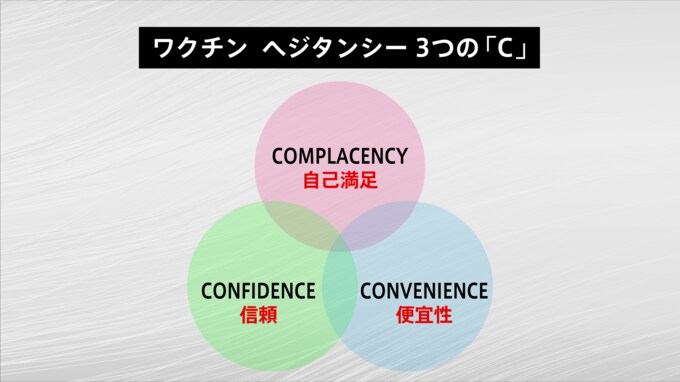

■“ワクチンヘジタンシー”になる”3C” 「自己満足」「信頼性」「便宜性」

聖マリアンナ医科大学小児科 勝田友博医師

ー新型コロナワクチンに限らず、そもそも「ワクチンヘジタンシー」が起こる背景にはどんなものがあると思いますか?

勝田友博医師:

ワクチンヘジタンシーには「3つのC」が関連していると言われています。

1つはComplacency(自己満足)。ワクチン接種が進むと、だんだんその感染症にかかる患者さんの数が減るので、次第にその病気自体のことをみんな忘れてしまいます。有効なワクチンほど、そういうふうになるんですね。ワクチンは、まだその感染症が流行している間は、ワクチンに対する不安よりも感染症にかかる不安の方が大きいので接種を受け入れられやすいのですが、導入が進んで感染する人が減ると、とても”稀な病気”になるので「稀な病気のために、なんで自分が打たなきゃいけないの?もう打たなくていいんじゃないの?」と、どうしても自己満足してしまいます。その結果、接種率は徐々に低下し、またアウトブレイクが起きて、「やっぱりこのワクチンは大事なんだ」と再認識され、また接種率が上がるというサイクルの繰り返しが多くのワクチンで発生しています。

2つ目の”C”がワクチンに対するConfidence(信頼)で、実際にはワクチンや接種する医師を信頼できないこと「Lack of Confidence(信頼性の欠如)」が問題になります。こうなると、「このワクチンは本当は危ないのではないか」「本当にワクチンを打って有効なの?」など、色々なことを考えてしまい、接種をためらってしまいます。

そして3つ目がLack of Convenience(利便性の欠如)です。平日の昼間に学校や仕事を休んでワクチン接種に行くことは、なかなか時間の確保が難しい方が多いと思います。また接種の手続きなどが煩雑であったり、有料であったりすると、思わず接種を躊躇してしまいます。接種を受け入れやすくするためには、「いつでも」「どこでも」「気軽に」打てるようにすることが重要です。

(WHOのVaccine Hesitancyワーキンググループによる「3C’sモデル」)

1.Complacency(自己満足)・・・ワクチンで防げる病気に対する”独りよがり”の安心感

2.Confidence(信頼)・・・ワクチンの有効性と安全性、予防接種への”信頼”

3.Convenience(快適・障壁)・・・ワクチン接種に対する障壁、便宜性