■コロナで学んだ一杯の価値

ーーコロナ禍で社会生活が変化する中、ビールの消費にも影響が表れているか。

サッポロビール 野瀬裕之社長:

ボリュームの観点からすると、毎日会社に行って帰りに飲んで帰る方が減ると(業務用が減ることに)当然なります。外で食べたり飲んだりする時間がどれだけ大事なことなのかということを逆に我々はこのコロナで学んだと思っています。生ビールを飲んだ感動体験というのはやはり外食でしかなかなか味わえないものではないかと思います。飲んだ瞬間「これっておいしいな」ということを感じられるような提案をこれからもあきらめずにやっていこうと。一杯の価値をどれだけ上げられるかというのは大事なテーマだと思います。ボリュームがどう変化するかというのはしっかり見極めていくことが必要かもしれませんが、軸足を変えるつもりはありません。

ーーコロナ禍で外食の機会が減ったいま、一杯あたりの価値を高めるということにどれだけ寄与できるかということになるのか。

サッポロビール 野瀬裕之社長:

それができればちょっと値段を上げてもお客様にご理解いただけるかもしれないし、ボリュームが減ってもそこでカバーをしていくということも当然考えていかなければいけません。そのためには一杯一杯の価値を上げていく努力はやっていきたいし、できると思います。

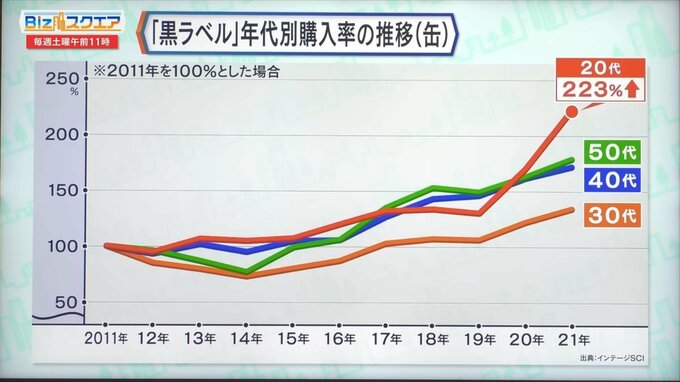

サッポロ黒ラベルの出荷実績の推移を見ると、2014年を100とした場合、21年には173%と、7年で1.7倍に増加している。好調な黒ラベルを牽引しているのが20代の若者だ。年代別の推移では20代は2011年から21年の10年で2.2倍になっている。日本企業の有力な商品は購買層が高齢化しており、若返りはどの会社も必死で取り組んでいるがうまくいかない。そのような中でサッポロ黒ラベルは稀有な成功例だと思われる。成功のカギはどこにあるのか。 入山章栄氏:

入山章栄氏:

これだけリブランディングに成功するというのはなかなかありません。日本のマーケティングの分野では参考にすべき成功例だと思います。ポイントは共感性です。日本も貧しくなって所得が少なくなってきているのですが、意外と生活そのものは安く済ませようと思えば済ませられます。例えば映画館へ行かなくとも動画でずっと見られるし、コンビニなどで安くご飯も済ませられると。実は経済学で議論されているのですが、意外と余分に使えるお金が増えてきているのです。そうすると若い世代を中心に、いま費用対効果という感覚がなくなってきている。つまり、いくら払ったからその機能にいくらの価値を得るというよりは、大事になってくるのは共感性。野瀬社長もおっしゃっていましたが、機能的な価値よりも情緒的な価値なのです。その情緒的な価値をうまく訴えると、実は結構共感してお金を払ってくれると。そこをうまく捕まえたということだと思います。

ーーストーリーを語るものの売り方がメインストリームになりつつあるのか。

入山章栄氏:

はい。特に若い世代になればなるほどこれが大事で、例えばアメリカのロビンフッドという証券取引アプリがありますが、あれはどちらかというと機能性より共感性で売っています。ナイキのスニーカーにとんでもない金額が付いたりする。若い人の方がむしろ共感性にお金を払うようになっているからこそ、ここをうまくつかまえたことが重要で、「大人」という言葉をうまく使ってリブランディングしたということです。

日本企業は高度経済成長期モデルとして安く、機能がよく、便利だということで世界を席巻した。そこからの転換を求められているいま、「共感性」はひとつのヒントになるかもしれない。

(BS-TBS『Bizスクエア』8月27日放送より)