「こういう人を政治家として言論人として一つの模範とすべき」

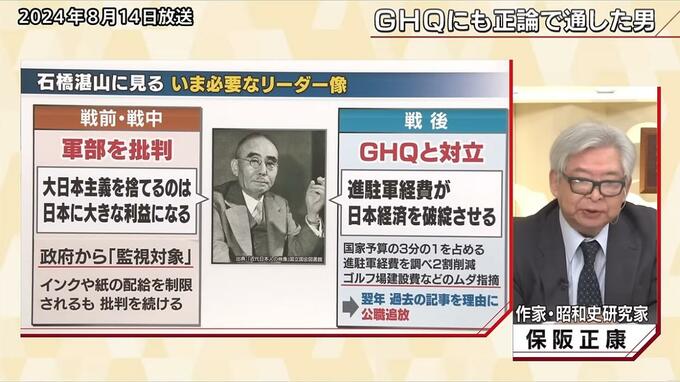

戦後政界入りした石橋湛山。ここでも“言うべきことは言う姿勢”は変わっていなかった。

1946年4月第1次吉田内閣で大蔵大臣に就任した際には当時日本を占領統治していたGHQと対立。「終戦処理費(進駐軍経費)が日本経済を破綻に瀕せしめようとしている」と言って進駐軍経費を徹底的に調査し、ゴルフ場建設費などを無駄と指摘した。その結果、国家予算の3分の1相当とされていた進駐軍経費を2割削減させた。このためなのかこの翌年GHQによって、政治家になる前の過去の執筆記事に難癖をつけられ、4年間の公職追放までされることになった。

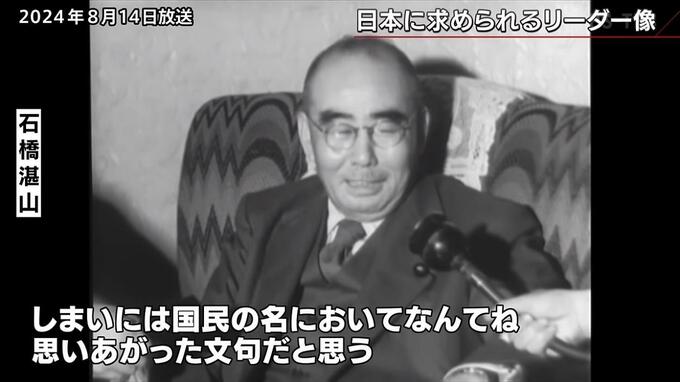

また党内でも湛山の姿勢は変わらず、“反吉田茂”を理由に自由党から2度の除名処分を受けている。1954年処分を受けた際は当時の池田隼人幹事長の「国民の名において除名する」との発言に対し湛山は言い放った…。

「ずいぶん生意気だね。泣いて馬謖を斬るなんて…。しまいには国民の名においてなんてね、思いあがった文句だと思う」

作家・昭和史研究家 保阪正康氏

「戦前、日本にはジャーナリストと評せる人がほとんどいなかった。無理もない、メディアが全部国家機関に監視されてましたから。その中で自分の意見を崩さなかった。その崩さなかった意見を戦後は政治家として実現しようとした。私は石橋湛山という人を調べていて、こういう人を政治家として言論人として一つの模範とすべき、という感じがします」

保阪氏が理想とすべきと言ったリーダー石橋湛山は、1956年12月鳩山一郎総理の後任として第55代内閣総理大臣となった。しかし、就任後間もなく脳梗塞に倒れ、在任わずか65日間で退陣。総理としては短命内閣の一例として語られる存在となった。

こうした「石橋湛山」的な気概は日本の政治に生き残っているのだろうか…。

毎日新聞社 前田浩智 主筆

「どっちを見ているかということなんだと思う。ある外交官と話しているとアメリカとうまくやれば日本の外交はうまく行くんだと、ものすごく単純なことを言うんです。局長クラスですよ。アメリカとやれば中国も日本を侮れないと思うんだと…日本には日本の歴史があり地政学的位置があり、1億人が暮らし、その人の権利もあり利益もある。それをどう守るのかはそれぞれ違うものがある。それをアメリカとうまくやればというのが日本の今の外交の中心軸と見えてしまう」

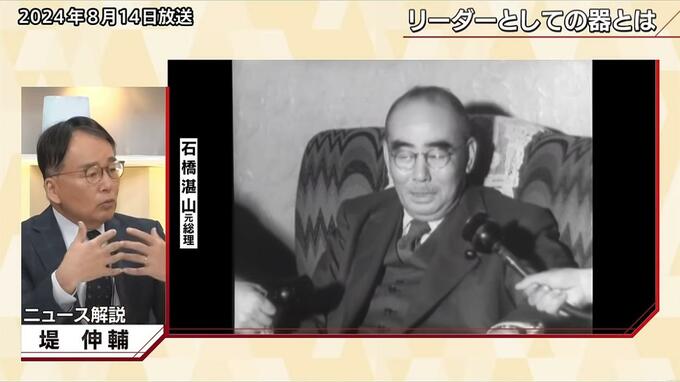

番組のニュース解説堤氏井はかつて“政治家の言葉”を出版するにあたって様々な政治家の演説、論文を読んだ中で石橋湛山の言葉は出色だったという…。

国際情報誌『フォーサイト』元編集長 堤信輔氏

「要点だけ言うと…『私が今から言うことは皆さんには聞こえが悪い、例えば増税とかね、そういうことも言うかもしれない、しかしそれは長い目で見て日本をいい方向にもっていくためであって…、自分のことを悪く思ってもいいが、そこだけは聞いてくれ』みたいに湛山は語りかけるわけです…」

確かに聞こえのいいことばかり言い、結局は自分に都合のいいことばかり考えている今の政治家とは真逆だ。奇しくも政権党と野党第一党のリーダーがまもなく決まる。この石橋湛山なる政治家が選ばれるのか否や、いるのかいないのか…。

(BS-TBS『報道1930』8月14日放送より)