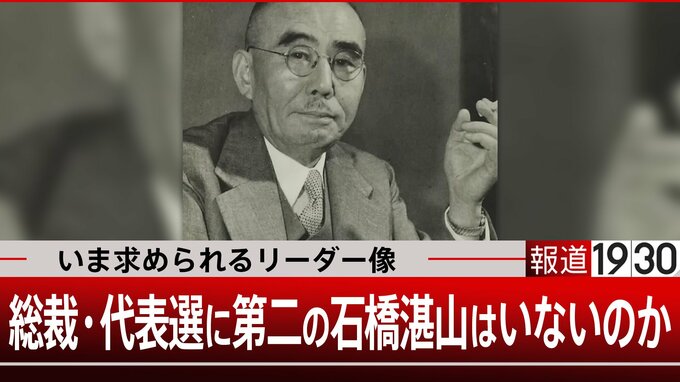

終戦記念日の前日に辞めると発表した岸田総理。79年前の終戦直前に自決した陸軍大臣を気取ったわけではなかろうが唐突ではあった。とはいえその瞬間から関心は“次”に移った。今こそ問われるのが“求められるリーダー像”だ。戦前戦中はジャーナリスト。そして戦後は政治家となった一人の総理大臣に注目した。

「石橋湛山は・・・日本的な知識人といっていい」

昭和史研究の第一人者といわれ3年前に他界したジャーナリスト・半藤一利氏の名著のひとつに『戦う石橋湛山』がある。

日本が戦争への道を歩み始める昭和初期からジャーナリストとして敢然と軍部を批判し続けた石橋湛山。戦後政治家となり内閣総理大臣となるが、この本では軍部と対立する石橋湛山の言論人としての姿を戦争への傾倒を煽りに煽った大新聞と対比して描いた。

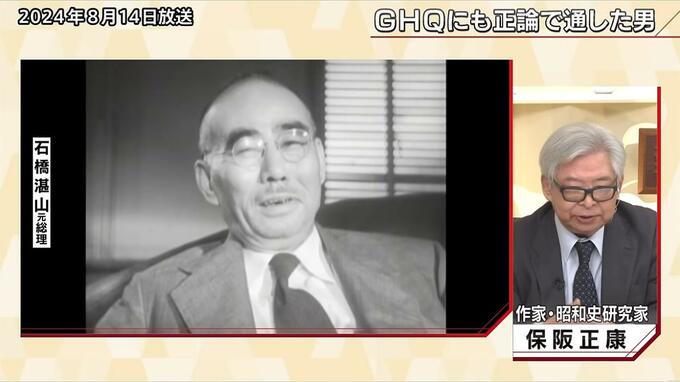

亡くなった半藤氏と親交が深く共に昭和史研究を続けてきた作家・保阪正康氏に、いま日本に求められるリーダーとは?…と聞いたところ、この石橋湛山の名を挙げた。

作家・昭和史研究家 保阪正康氏

「石橋湛山を見る時、二つの視点が必要です。一つは『戦前は言論人、戦後は政治家』という視点。もうひとつは…。彼はお寺の息子です。それから早稲田で哲学を学ぶんですが、その時の先生が田中王堂というんです。この人、実はアメリカに留学していてジョン・デューイの弟子なんです。デューイは“プラグマティズム(=実用主義の哲学)”を作った人物です。つまり、石橋湛山は(寺に生まれ育った)仏法の人間性とアメリカから持ち込まれたプラグマティックな実用主義=役立たなきゃだめだっていう現実的な哲学、考え方をミックスさせた日本的な知識人といっていい…」