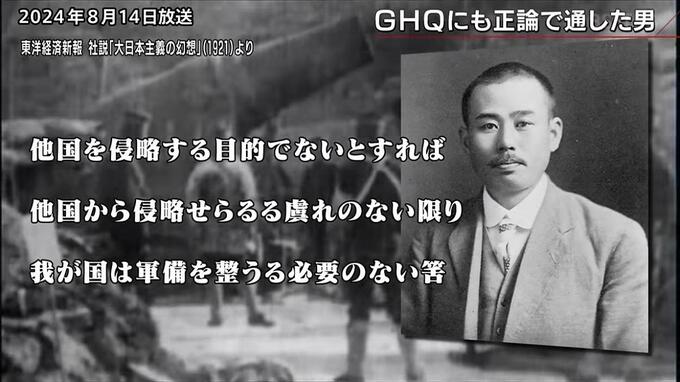

「領土の拡大は反感を買うだけで日本は豊かにはならない」

仏の心を根底に持ち、実用主義を身につけた湛山は1907年(明治40年)早稲田大学を首席で卒業すると、東洋経済新報社に入社。ここから湛山の戦いが始まる。湛山の主張は一貫して日本が突き進んでいた“大日本主義”の否定だった…。

「我が国が大日本主義を棄つることは 何等の不利を我が国に醸さない 否ただに不利を醸さないのみならず 却って大なる利益を我に与えうるものなるを断言する」(社説「大日本主義の幻想」より)

戦前の日本は“大日本主義”の思想に基づき台湾、朝鮮を併合し領土拡大を推し進めていた。しかし湛山は領土の拡大は反感を買うだけで日本は豊かにはならないとして、産業主義・自由主義・個人主義による“小日本主義”を唱えた。

湛山は監視対象となりインクや紙の配給制限も受けながら屈することなく、とくに侵略目的の軍備拡張を批判し続けた。

「他国を侵略する目的でないとすれば 他国から侵略せらるる虞のない限り 我が国は軍備を整うる必要のない筈…」(社説「大日本主義の幻想」より)

作家・昭和史研究家 保阪正康氏

「(湛山は)明治44年終わりから言論を書き始めるんですが一貫して小日本主義。日本は大日本主義を取ってはいかんと…。それもただダメだと言うだけじゃなく、実際に朝鮮や台湾を植民地にして投資したお金と回収できるお金をきちんと計算して示して…、こういうことをやるのは経済的に得ではないんだって書く…。もうひとつは“市民”という概念を持ち込んでいる。女性の権利を保障すべきとか…。個人がきちんと自分でものを自立して考える…。だから「臣民」当時の天皇の子「赤子」という考えとは相対立していた…」

保阪氏はさらに湛山が軍備についていかに無駄かを説いた点も凄いが、批判だけでなく自分の勤めた新聞社のことも考えていたことがリーダーとして優れていたと話す。

作家・昭和史研究家 保阪正康氏

「彼は東洋経済新報社の経営にまで入りますから、会社を潰さないで、どうやって論を張るか苦労があった。言論だけで存在するわけではない。言論社会と関連を持つ中で存在する。だけど自分の意見は通す。そういう意味でも稀有な人だった…」