土屋光男さん:

「今やっておかなければ永久に忘れられる。だからとにかくこのことをしっかり後世に伝えることが会の務めだと思っています」

調査を進めると、当時を紐解く資料が、村長だった塚田伍八郎(つかだ・ごはちろう)さんの孫の興造(こうぞう)さんの家で見つかります。

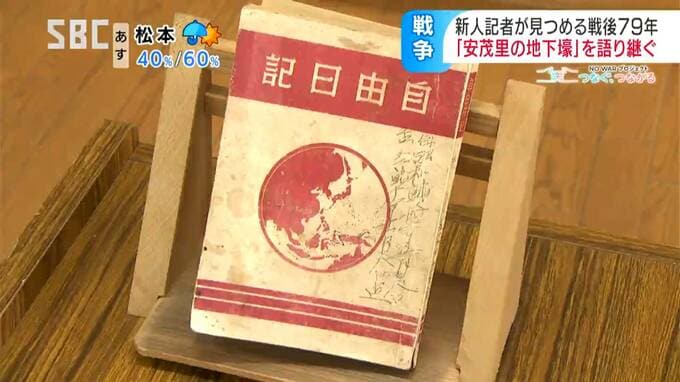

「自由日記」。

村長の伍八郎さんが書き残したものです。

土屋光男さん:

「読んでいるうちに、全然知らないことがかなり出てきた」

「字はかなり癖がありますけどね」

自由日記を読み解くには1年が必要だったといいます。

日記には最初に土屋さんが疑問に思った「通信隊=薗田部隊」の存在も記されていました。

昭和の安茂里を語り継ぐ会 土屋光男さん:

「海軍の一番最高機関、最高命令機関をここに移して、立てこもって」

その後、土屋さんは、安茂里地区に詳しい地域の人の協力が必要だと考え、語り継ぐ会を結成。

現在は、12人で活動しています。

安茂里の地下壕は3年前、保存のため整備され、中に入ることができるようになりました。

海軍部壕内の説明(岡村元一さん):

「壕は昭和20年6月27日から8月15日の午前中まで、海軍の第300設営隊によって掘りました」

「掘っていくのは削岩機」

(昭和20年の時代にあったんですか?)

「あったんです」

「ノミの跡ありますね、当時掘っていた削岩機のノミの跡ですね」

説明してくれたのは語り継ぐ会の共同代表で、近くで暮らしてきた岡村元一(おかむら・もといち)さん。

地下壕は、入り口からまっすぐに50メートル、さらに左右に分かれ合わせておよそ100メートル掘られたといわれています。

子どものころは、30センチほど水がたまっていて、奥に行くために木などでいかだを作って遊んでいたと言います。

奥に進むと、掘る方向を定めたとされる釘やノミの跡なども残ります。

松代地下壕を作ったのは旧陸軍。

安茂里の地下壕は、海軍が中枢を移転する計画で作られたと考えられています。

土屋光男さん:

「海軍は安茂里に(地下壕を)掘ろうとしていた。ただ手が足りないから陸軍が手伝っていた。長野は最後の本土決戦に備えていた」