今回、こちらをフカボリます。

「激甚災害の指定とは」ということです。

今月3日からの大雨から3週間が経ちました。

現地ではボランティアが入るなどし、復旧作業が続いています。

置賜を中心に大きな被害となっていますが、「激甚災害」に指定される見込みなんですよね。

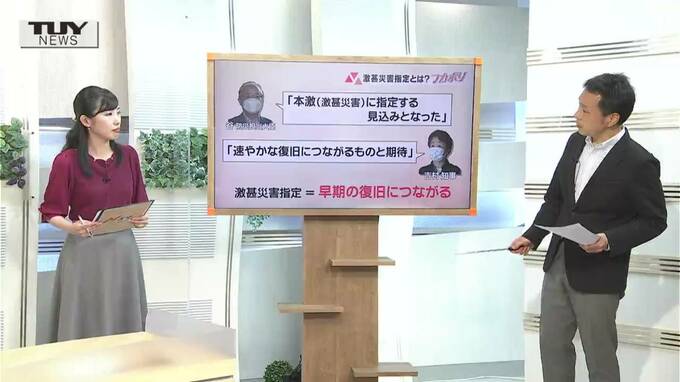

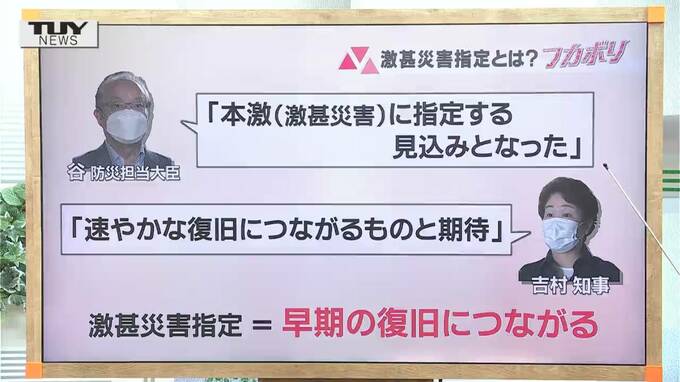

23日、Nスタやまがたでも放送しましたが、谷防災担当大臣がこう発言しました。

「本激(激甚災害)に指定する見込みとなった」

そして吉村知事がこう応じます。

「速やかな復旧につながるものと期待」

つまり、激甚災害に指定されると、早期の復旧に繋がるということなんですよね。

これがなぜなのかということを今日見ていきますが、その前に、今回の大雨被害を改めておさらいしてみましょう。

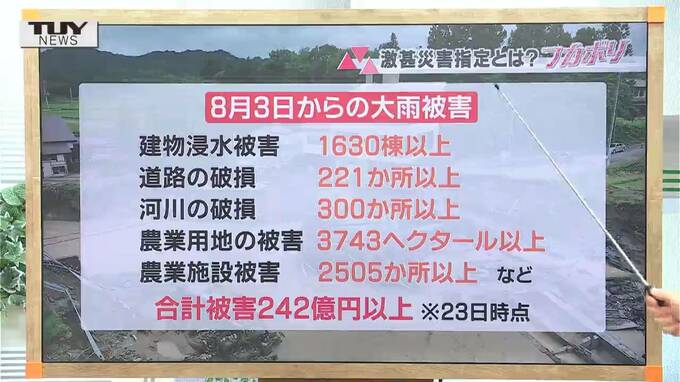

8月3日からの大雨被害です。

建物やあるいは道路、河川、農業用地の被害などなどこれだけの被害が出ました。合計被害金額は242億円以上。

これからも増えるんじゃないかと見込まれているんですよね。

これだけの被害をどう復旧するのかということが大きな課題なわけです。当然お金がかかりますから、どうやってお金を用意するのかというのが重要なんですよね。

山形県の担当者の方にお話を伺いました。

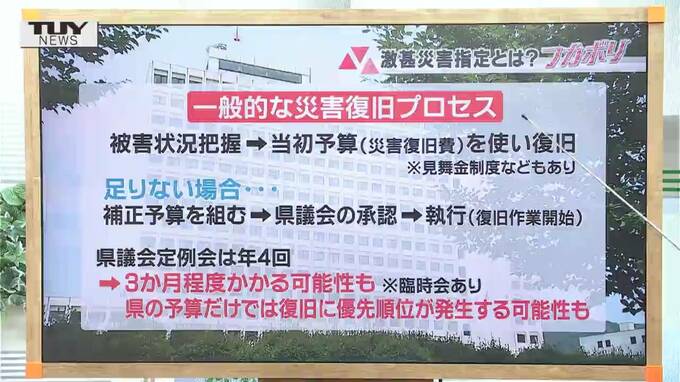

一般的な災害復旧のプロセスをまずは見ていただきますが、

一般の災害復旧の場合は被害状況をまず把握します。そして、災害復旧費として盛り込まれている当初予算のお金を使って復旧するということになるんですね。

これだと大して問題ないんですよ。時間的に。

ただこれじゃ賄えないような被害が出た場合どうするかという話になるんですが、足りない場合は補正予算を組んで県議会が承認して、そしてようやく執行という形になります。

県議会の定例会は年4回ですから最低でも3ヶ月程度かかる可能性が出てきてしまうということなんですよね。

さらに、県単体の予算だけでは復旧に優先順位が発生する可能性もあるということで、ここもちょっと心配されると。

でも被害に遭った人たちは一刻も早く何とかしてほしいって思っていますよね。

そこで出てくるのが、激甚災害の指定ということになります。

そもそも「激甚」という言葉は、「きわめてはげしいこと」となっています。広辞苑よりですね。

つまり極めて激しい災害というのが、激甚災害ということになるわけです。

これを何とかしようという法律が国にはちゃんとあります。

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 というものがありまして、目的は何か災害の規模が甚大で、国民生活に影響がある場合に、国が通常を超える財政援助を行う。

つまり何かあったときにお金をたくさん出しますよ。という法律がちゃんとあるんですね。

この法律を使っていこうということになるわけなんです。

激甚災害に指定されるメリットは何なのか、ここちょっと複雑なんですがこのメリットは知りたいですよね。

大きくはメリット二つあるそうです。

一つは、「査定の効率化」ということになります。

どういうことかというと、通常災害が起きた場合は、1000万円を超える被害は必ず現地に行って、査定をしなければいけないそうです。

ただ、それじゃもう、箇所数が多かったらもうどうしようもないと。

だからその作業の効率化を図るために、査定をするそのライン線引を緩和しましょうということなんですね。

そうすると、現地調査をせずに、書類のみの査定が可能になって執行までの時間を短縮できます。

これが大きいんですよね。

そしてもう一つは、「国庫負担額のかさ上げ」国が普段出しているお金以上にお金を出しますよということですね。

しかもこれ、国が持っている予備費から支給するということで、国会の議決が必要ありません。迅速にお金を使えるということなんです。

被害の状況や市町村の体力を勘案し、国からの補助金をこういったものを使って増額しますよということです。

しかし支給は年度末なんで、ちょっと心配なりますよね。

年度末なんですが、先に査定を早めに済ませれば予算額は確定するので、このお金を当て込んで、早めに市町村は工事を発注して、速やかな復旧に繋げることができるということになるわけなんですよね。

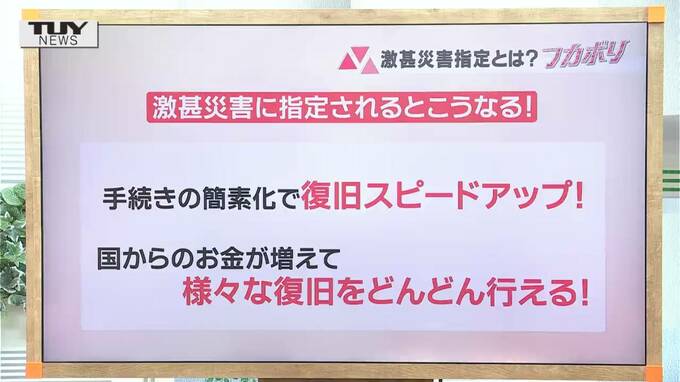

さて今回のまとめです。

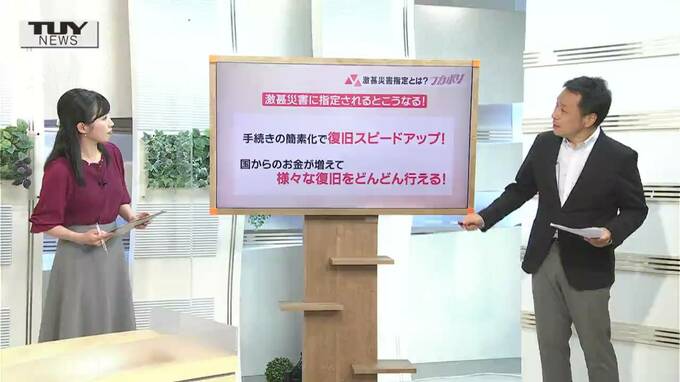

激甚災害に指定されるとこうなります。

手続きの簡素化で復旧スピードがアップします。

そしてもう一つ、国からのお金が増えて様々な復旧をどんどん同時に行うことができるということになるんですね。

2年前の7月豪雨の際も激甚災害の指定を受けて、その復旧工事いまだに続いているところがあると聞きますよね。

復旧作業は非常に時間がかかります。

だからこそ、少しでも早く始めることが重要になるということでした。

今後は閣議決定を経て、正式に激甚災害に指定される見込みとなっています。

災害復旧が1日も早く進むよう、我々も取材を続けていきます。以上フカボリでした。