■「コロナの株に合わせて重症者の定義を変えていく」

ホランキャスター:

定義の問題なのか、それとも医療に余裕がないので重症化しそうな人に対して、きめ細やかなで早期の対応ができなかったりということがあるのか、どんな問題があるのでしょうか?

松本主任教授:

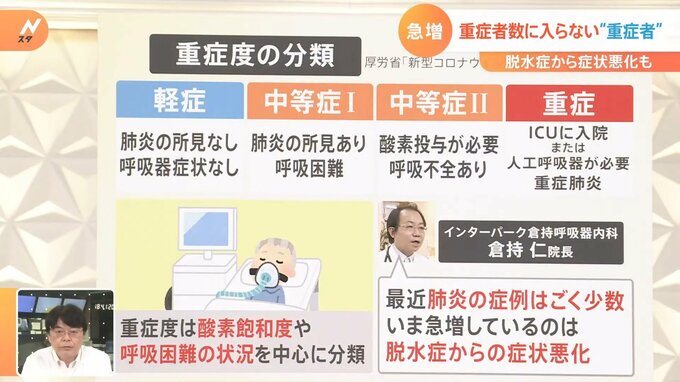

簡単に言いますと、例えばオミクロン株というのは肺炎はあまり起こさないわけです。ただし、高齢者の方がオミクロン株に感染すると肺炎等はそんなにないけれども、基礎疾患が悪くなって、結局は脱水などがきっかけになって腎不全や心不全だとかで、かなり状態としては悪い。

医療側からすればこの人は明らかに「重症ですよね」と判断するのですが、ただ、コロナ感染による重症度の分類に当てはめると、正直言って軽症か中等症Ⅰぐらいにしかならないという人たちがいます。

そうすると、医療の判断では当然入院というふうになるんですけれど、例えばご自宅におられて、酸素飽和度はどうですかって見たときに、それほど下がってませんと。だったら、「救急搬送の対象じゃありませんね」と判断されてしまいます。

ところが、その本人はぐったりして、もちろん食事は取れない、脱水もかなり高度というような人もいるわけです。なので、本当に患者さんを的確に判断するという意味では、今のいわゆる“肺炎を前提とした重症度の分類”というのは変えていかないといけないんだろうと思います。

ホランキャスター:

コロナの株の特徴は変わるのに合わせて、そういった対応の仕方であったり、定義も変えていく必要があると。

松本主任教授:

そうですね。そうしないと、本当にその患者さんがどの程度の重症度なのかっていうのを的確に捉えられないと思います。

井上貴博キャスター:

オミクロン株になってからもデルタ株の定義で行っていると。だから重症者の定義も絶対変えるべきだと思うのですが、それとともに言われてるのが、死亡者の定義について。例えばがんで亡くなってもその後の検査で陽性になると、コロナ関連死になる。

これは本当にウイルスのリスク評価データを取る上で見誤るのではないかという声も出てますけど、その点についてはどうお考えですか?

松本主任教授:

やはりお亡くなりになったときに、いわゆる死亡診断書にどう書くかというのもかなり関わってきていて。実際その患者さんがいろんな病気を持っておられて、コロナに感染してお亡くなりになる。ただ感染した後、だいぶ時間が経っていて、お亡くなりになったときは、心不全あるいは腎不全だとかいうことで。正直言って、この方は“コロナに感染しなければ亡くならなかったよね”という人たちも相当数いるわけです。

そうすると、診断書にどう書かれるかっていうと、基本的には心不全・腎不全が最初にきて、関連がある原因として、新型コロナウイルス感染症というふうに書かれたりします。それをどのようにカウントするかということによって、統計的な数は変わってくるんだろうと思います。

井上キャスター:

話を伺っていると、オミクロン株自体の怖さよりも、今持病が悪化する怖さとか、合併症が悪化する怖さ、ここの認識の共有が全くなされてないまま、2年間のデルタ株の怖さのまま恐れているっていうのをちょっと変えてかなきゃいけないのかなと思いますが、いかがでしょうか?

松本主任教授:

まず、脱水。これがきっかけになりやすいので、水分が取れなくなってきてるという状態は、正直状態悪くなるぞという一つの予兆なんです。そういう方は、私の外来で、20代でもフラフラの状態で脱水で来られた方がおられます。それぐらい水分が足りないと調子が悪くなるんです。

特に高齢者になったらもうガクガクっといきますので、そういう意味ではもう水分が取れない、もちろん食事も取れないという方は、ある意味それが1日2日続くぐらいの状態になると、高齢者は本当に急激に悪化するんだということを認識していただいて、ご家族の方はそういうつもりで見ていただいた方がいいと思います。

井上キャスター:

早く見つけるためにも重症者の定義も変えていかないと、ウイルスの特性に合っていないということですよね。