海域の調査 能登半島地震に間に合わず

日本海側では1983年の北海道南西沖地震や2005年の福岡県西方沖地震など、海域にある活断層で強い揺れや津波をもたらす地震がたびたび発生しています。

一方、海域では内陸に比べて活断層のデータが不足していたことから、文部科学省が2013年から海域の活断層の位置や長さなどを調べる委託事業を行いました。

日本海側では新たなデータが得られたことから、地震調査研究推進本部は、M7.0以上の地震を引き起こす可能性がある長さ20キロ程度以上の活断層を対象に2017年から長期評価を実施し、2022年3月には九州・中国地方の沖合の「日本海南西部」について評価結果を公表しました。

しかし、今回評価対象となった能登半島沖を含む兵庫県北方沖から新潟県上越地方沖にかけての海域では、長期評価を進めているさなかに2024年1月の能登半島地震が発生しました。

石川県は2012年にまとめた津波の浸水想定の中で、能登半島北方沖で発生する地震の規模をM8.1(モーメントマグニチュードMw7.66)と試算していました。

しかし、地域防災計画に使われる地震の被害想定では、国の長期評価が出そろっていないことを理由に、1997年に公表した「M7.0」の想定を据え置き、四半世紀にわたって見直しを行っていませんでした。見直しに着手したのは2022年5月で、能登半島地震には間に合いませんでした。

金沢大学の平松良浩教授は「全国的には東日本大震災のあとに被害想定を見直したが、25年以上というのはやらなさすぎだ。想定を見直していれば、能登半島地震での物資の備蓄や避難所の備えも違っていたかもしれない」と述べました。

能登半島地震の発生を受けて、地震調査研究推進本部は、地震発生確率の算出を待たずに、海域の活断層の位置や長さ、発生する地震の規模を評価できた段階で順次公表することにしました。

一方、全国的な長期評価では、地域によってばらつきが生じないように、同一の評価手法で複数の委員が判断することになっていて、スピードアップが課題となっています。

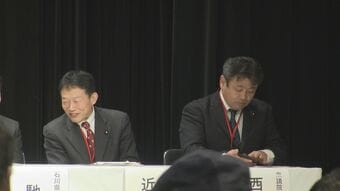

地震調査委員会の平田直委員長は「一般市民の立場から言えば、もうちょっと早くやってほしいというのが正直なところだと思う。能登半島地震の前にこの情報を出していれば防災には役に立ったと思うが、これが今の我々の実力だった」と限界をにじませました。

地震調査研究推進本部は、今回、先送りした地震発生確率については、2025年前半までに公表したいとしていて、新潟県沖から東北・北海道沖にかけての「日本海東縁部」でも可能になったものから順次、評価結果を公表することにしています。