注目の人にインタビューする「この人に聞く」です。

鹿児島市の南方新社という出版社をご存知でしょうか。今年、設立30年を迎え、鹿児島の自然・歴史・社会問題をテーマに650冊を世に送り出してきました。

その「南方新社」の社長・向原祥隆さんに聞く、30年の歩みとこれからです。

田んぼにアイガモのヒナを放つ男性。鹿児島市の出版社「南方新社」の社長、向原祥隆さん(67)です。アイガモに雑草や虫を食べてもらうことで、農薬を使わないコメ作りに取り組んでいます。

(向原祥隆さん)「アイガモが泳ぎ回って田んぼをかき回したら水が濁る。すると、雑草が発芽しない」

タヌキからヒナを守るため、田んぼの周りに張った柵や網は、向原さんの手作りです。

(向原祥隆さん)「この網をどうやって結べばいいのかとか。タヌキはどこから来るのかとか。そういうことを知っていることが本当の知恵だと思う。負けてるけれど、タヌキには」

向原さんは鹿児島県日置市出身。鶴丸高校、京都大学農学部を卒業。東京の出版社に勤めたあと36歳で鹿児島に戻り、1994年4月、南方新社を立ち上げました。

(向原祥隆さん)「最初は一人。出版社は一人でもできる。1年目はゼロで、2年目は2冊出版した。だんだん増えていって、今は年間25冊から30冊をつくっている」

現在の社員は7人。鹿児島市下田町に拠点を置き、鹿児島の自然、歴史、文化などをテーマにした650冊を世に送り出してきました。

(南方新社に29年勤務)「いろいろなことが起こっているので、全然あきない。(Q.少しのことでは驚かない?)そう。鍛えられた」

Q.社長についていけないと思ったことは?

(南方新社に17年勤務)「私はおもろそうだと思ってついていくタイプ」

(向原祥隆さん)「整理ができない。落ち着きがない。我慢できない」

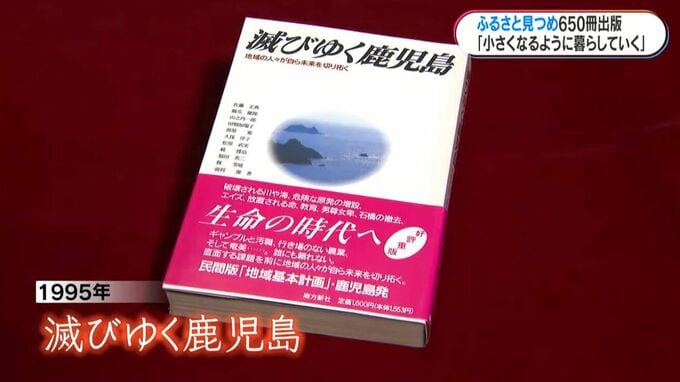

会社設立の翌年1995年、初めて出版したのが「滅びゆく鹿児島」。環境問題から文化、教育、農業まで、それぞれの分野で鹿児島の課題を検証した一冊です。

本の中で向原さんが問題提起したのが、1993年の8・6豪雨災害を受けた河川改修のため、県が解体し移設した鹿児島市の西田橋です。向原さんは1週間、橋の現地保存を求めて座り込む、ハンガーストライキをしました。

(向原祥隆さん)「古いものを大事にしないといけない。どれだけ優れたデザインにしろ、歴史が経たほうがずっと上だと思う」

そして、向原さんが南方新社を設立した1994年当時から抗議の声を上げ続けてきたのが、川内原発を巡る動きです。

(知事選での演説・向原祥隆さん)「鹿児島が原発を止めることができたら、日本中の立地県が原発を止めることができる」

福島第1原発の事故が起きた翌年2012年、川内原発の再稼働反対を訴えて県知事選に立候補しました。

(向原祥隆さん)「大学時代に原発がとても理不尽なものだと思った。鹿児島に帰って川内原発がある。問題を指摘しようと思った」

社会的なメッセージの強いテーマが目立つ中、南方新社の書籍で根強い人気があるのが図鑑シリーズ。載せているのは、向原さんが実際にとって食べた魚や貝などです。

(向原祥隆さん)「自分でものをとるという行為は、本能をくすぐること。子どもたちも喜ぶし、大人も喜ぶ。野山は食べ物の宝庫。なんでとらないのか。とりかたを教えてあげようという本」

今年6月、出版された本の著者や元社員ら200人を集めて、設立30年を祝う会を開きました。

(独立して出版社を経営)「自由を絵にかいたような人。ずっと見てきて、こんな生き方があることを教えてくれた」

(向原祥隆さん)「すごい勉強になったやろう。南方新社のノウハウを盗まれてしまった」

一方で、ほしい情報がインターネットで手軽に得られる現代。「出版不況」と言わる中、15年前は6万冊近くあった年間の販売数も、現在は半分の3万冊ほどに減りました。

(向原祥隆さん)「貴重な記録、貴重な本。人の生きざまは残しておきたい。それが受け入れられなくなったら、この業界が終わってしまうんだろうけれど、それはないんじゃないかと思う」

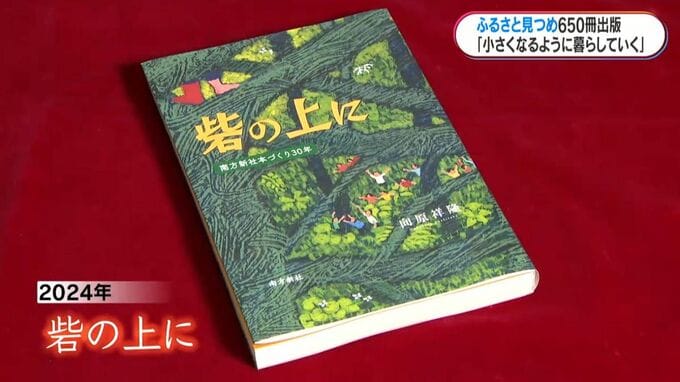

30年目の今年、向原さんは、南方新社の歩みをつづった「砦の上に」を出版しました。

(向原祥隆さん)「目標は継続すること。普通の企業は事業の拡大を考えると思うけれど、物事を大きくすることそのものが世の中を破綻に導く。大きくならず、小さくなるように暮らしていくのが一番いい」

ふるさとを見つめて30年。向原さんらしく、これからも、活字を通して伝え続けます。