水川あさみが主人公の記者・道上香苗を演じ、政治や社会問題をスリリングに描くTBSドラマ『笑うマトリョーシカ』。道上が斬り込んでいく闇に深く関わる、若き政治家・清家一郎(演:櫻井翔)と有能な秘書・鈴木俊哉(演:玉山鉄二)は奇妙な関係で結ばれ、二人のルーツとして愛媛も舞台の一つとなっている。

道上の母・香織(演:筒井真理子)が営む小料理店「らんか」や、議員会館の執務室も舞台となっている今作。ロケーションやセット、そこに置く小道具などでドラマに“色”を加える空間作りのプロが、美術を担当する江口亮太さんだ。本からイメージを描き出し、細かい点に至るまで空間をデザインすることで、ドラマの現場を支えている。

ロケよりもオリジナリティを出せるセット

——美術デザインのイメージを組み立てる際に重視されているポイントなどがあれば教えてください。

台本を一通り読んで、主人公のことや、話の内容、ロケではできないようなカメラワークなどもイメージしながら、「ここはセットの方がいいかもしれない」という感じで、まずはロケとセットの分類をしていきます。

舞台になる項目が多いこともありますし、その作品の中で舞台になる場所の重要性も含めて考えますね。ロケーションではなかなかオリジナリティが出せないですし、セットを立てるとなると、それはそれでコストもかかるので、その割合も含めて組み立てます。

——空間や光、色や素材使いなど、今回ディテールではどのようなところにこだわっていらっしゃいますか?

「らんか」の店舗そのものの感じと、議員会館の執務室のあつらえがどういうものなのか、この2つの主軸がまずありました。議員会館は、オフィシャルな場なので、視聴者の方々もある程度はイメージしやすい箱ではあると思うのですが、「らんか」に関しては、今回の作品の中で一番オリジナリティやカラーを出せる部分だったので、そこを重要視したというのはあります。

例えば着ている服や部屋を見て「こういう方なんだな」と外面を認識できると思うのですが、そういった面で今回も、「道上ってこういう人なんだな」というところを、色使いや、住んでいる環境も含めて構築していくような感じでデザインを始めました。

絵面で構築されていく本の読み方

——今作で言うと、何か具体例などはありますか?

店舗は最終的なロケーションを利用して構築していくのですが、今回「らんか」は、実際には老舗の鍋料理店を使わせていただいています。

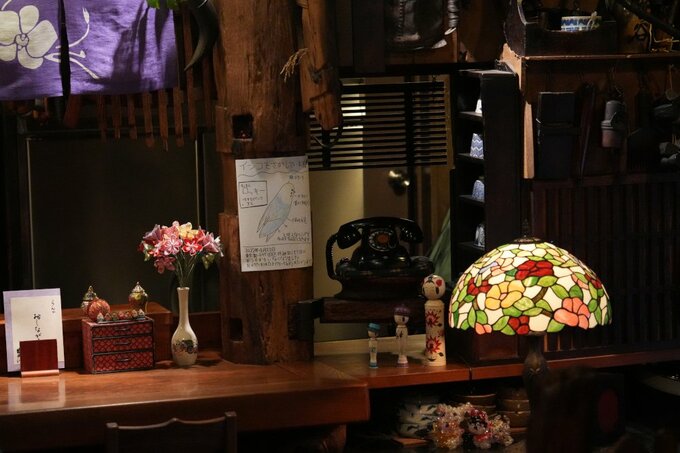

老舗の鍋料理店と聞くと、わりと男性や年配の客層のイメージもあるかと思うのですが、そこを、道上の実家、もっと言えば道上のおじいちゃんの家に近いもので、新しい小料理屋というよりは古い佇まいをまずイメージしました。そこに色も少し欲しいので、暖簾も紫のような藤色のような、ちょっと古風な、染め抜きのわりと良い素材の暖簾を使って、ライティングなどでも見てもらうと分かると思うのですが、面で生地がベタっとなるのではなくて、ちょっと透かした感じで、色気が出るような、女性らしさをやや誇張して作りました。

そこは道上の印象ともまた違うので、道上自身の部屋の中は逆にもう少し落ち着いた、くすんだ水色ともグリーンともいえない瑠璃の壁を使ってみたり、和の中にもちょっと色を入れて、グリーン系のくすみカラーで柔らかい印象を作っていきました。

——原作や脚本では文章のみというところから、どのようにイメージを膨らませていくのでしょうか?

僕はどちらかというと、文字列をしっかり頭で暗記するというよりは、絵面で全部構築されていくように読んでいますね。

監督や演出家、カメラマンなどいろいろなパートの方と、「本をどういう風に読みます?」みたいなことをよくお話させていただくのですが、僕はやはりもともと美術をやりたかったので、小さい頃から本を読んでそのイメージを絵に書く読書感想画が大好きで、ある意味、訓練ではないのですが、特に絵面で物語や小説を読んでいる感じでした。

言葉や文字で覚えているというよりは、「絵面がこうで、あの人はこう動いていたな」と思い出したり、映像が頭の中にあるんですよね。それを、僕らはまず絵で表現して、みんなはどう思うかというところから始めます。そこで、演出家は芝居をつけやすいように「もう少しここを広げましょうか」とか、カメラマンは「こっちからもっと光が欲しいのでここに窓を作ってもらえますか」とか、そのステップを踏みながら段取りにつながっていく感じです。

その空間の中で、だんだん皆で集約して、知識や技術が集まって、と形にしていったところで、最後に役者さんが入って仕上がる、という流れがありますね。