では「独占禁止法」では?

当然、納得できない主婦連は、この問題を公正取引委員会にもちかけました。

公取委は「自由で公正な競争」を促進する、という独占禁止法のポリシーから(今となっては)次の規制を行うのが当然です。

①自由競争を破壊する「価格カルテル」を規制すること。

②公正競争を妨げる「不当表示広告」を規制すること。

ところが、この当時の独占禁止法はいわば「ザル法」、②の規制がほぼ行われていなかったのです。

主婦連合会も消費者も呆れ返った

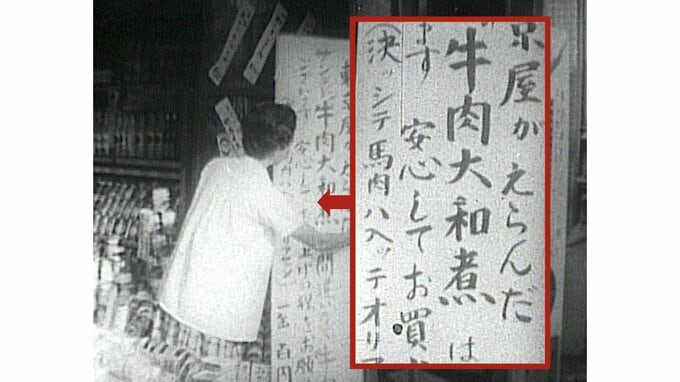

調べてみたら、その頃出回っていた牛の缶詰、本物はわずか2社の製品だけで、調べた数十社の缶詰は、ほぼ全部、ウマかクジラでした。一般家庭の洋食化に伴い、供給が追いつかず、原材料の確保が難しくなっていたのです。そもそも当時、牛肉は高級品でした。

この事件は新聞、テレビなどで盛んに報じられ、消費者は缶詰のパッケージなどまったく信用できない、という状態に陥りました。

騒動は他業界にも波及して…

さすがの政府も対策に乗り出します。公聴会を開き、消費者団体や、当の缶詰業者などから、意見を広く聞きました。その結果「このような不正表示は他の業界でも行われており、この業界だけの特殊指定ではなく、一般的な規制が必要である」との結論に至ったのです。

これらのことが契機となって、1962年「不当景品類および不当表示防止法」が成立しました。缶詰から始まった騒動でしたが、他業種も巻き込んでの「不当表示」が禁止されたのです。

高度成長とともに、日本の一般消費者が力を持ち始めた一大転機だったとされています。