「ユウキノフカボリ」のコーナーです。今回のテーマこちらでございます。

「山形県で海の化石が発見されている」ということで化石の話ですね。

まだの山形県内夏休みの学校もありますから、自由研究やってないよという方はぜひご覧ください。

こちらご覧ください。クジラの化石なんです。

これね、クジラの下顎の化石ということなんですね。今展示会が行われてるんですけど非常に大きいですよね。

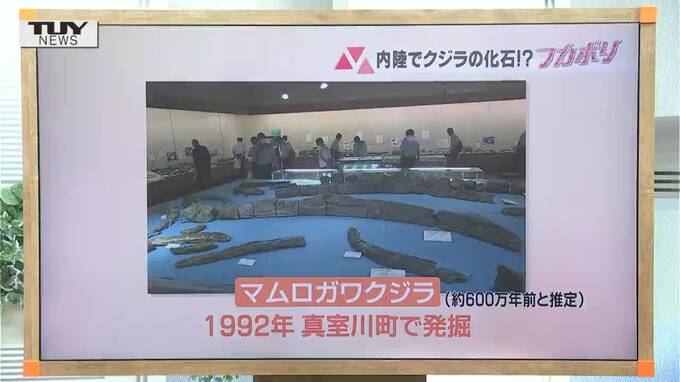

4mもあるそうなんですよ。これ600万年前のものだということで、この化石が見つかったのはこの「マムロガワクジラ」という名前からわかる通り、真室川町なんですね。

発掘されたのは30年ほど前ということなんですが皆さんあんまりご存知ないんじゃないかと思って紹介しようと思いました。

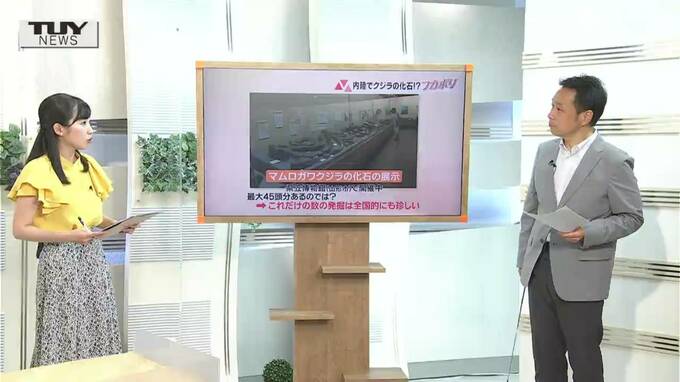

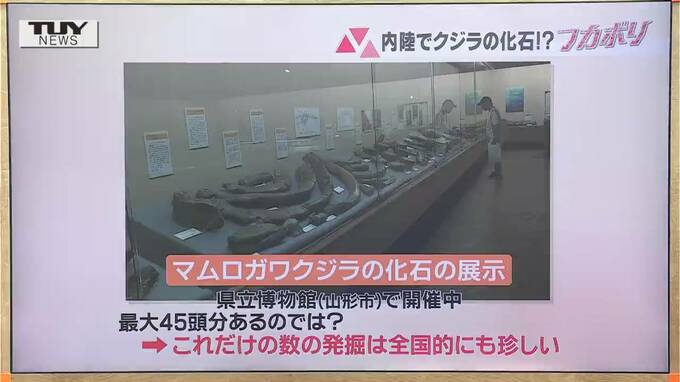

今、山形市の県立博物館では、マムロガワクジラの化石の展示が行われています。

およそ100点もの化石が展示されているそうで、分析してみると最大で45頭分もあるのではないかと言われています。

これだけの数が一気に発掘されたんですよ。全国的にも珍しいそうです。

でも町は内陸ですよね、海とは縁がないだろうと思いますが、どうしてクジラの化石が見つかったんでしょうか?

その秘密を博物館の方に聞いています。

山形県立博物館 長澤一雄 理学博士

「山形県は海の時代が特に新生代の後半に長く海が続いた

日本海から入り込んだ多くのクジラが栄えたのではないか」

なんとなんと、真室川町は、それどころか山形県はかつては海だったのではないかということなんですよ。

いろんな地質調査からわかってることをご紹介したいと思います。

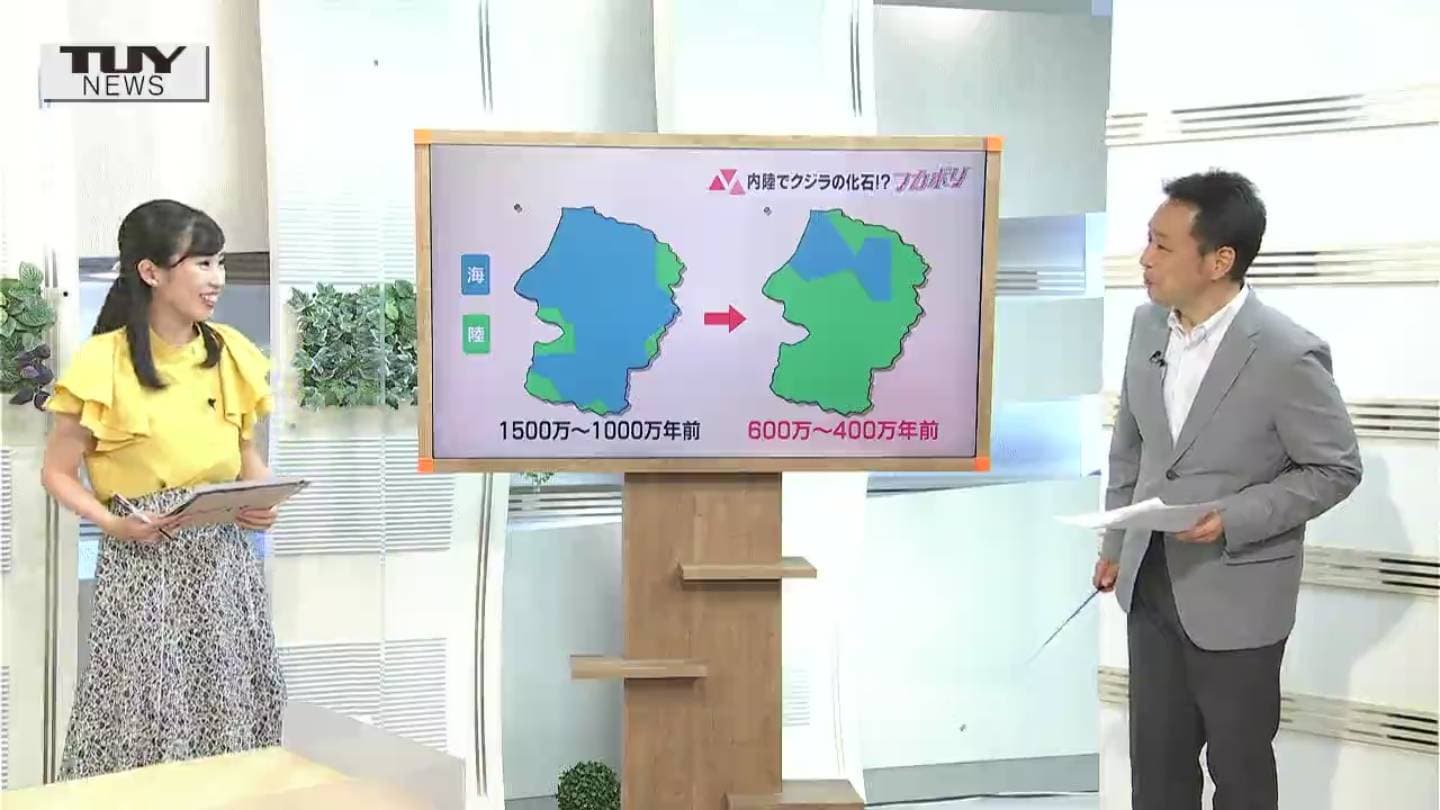

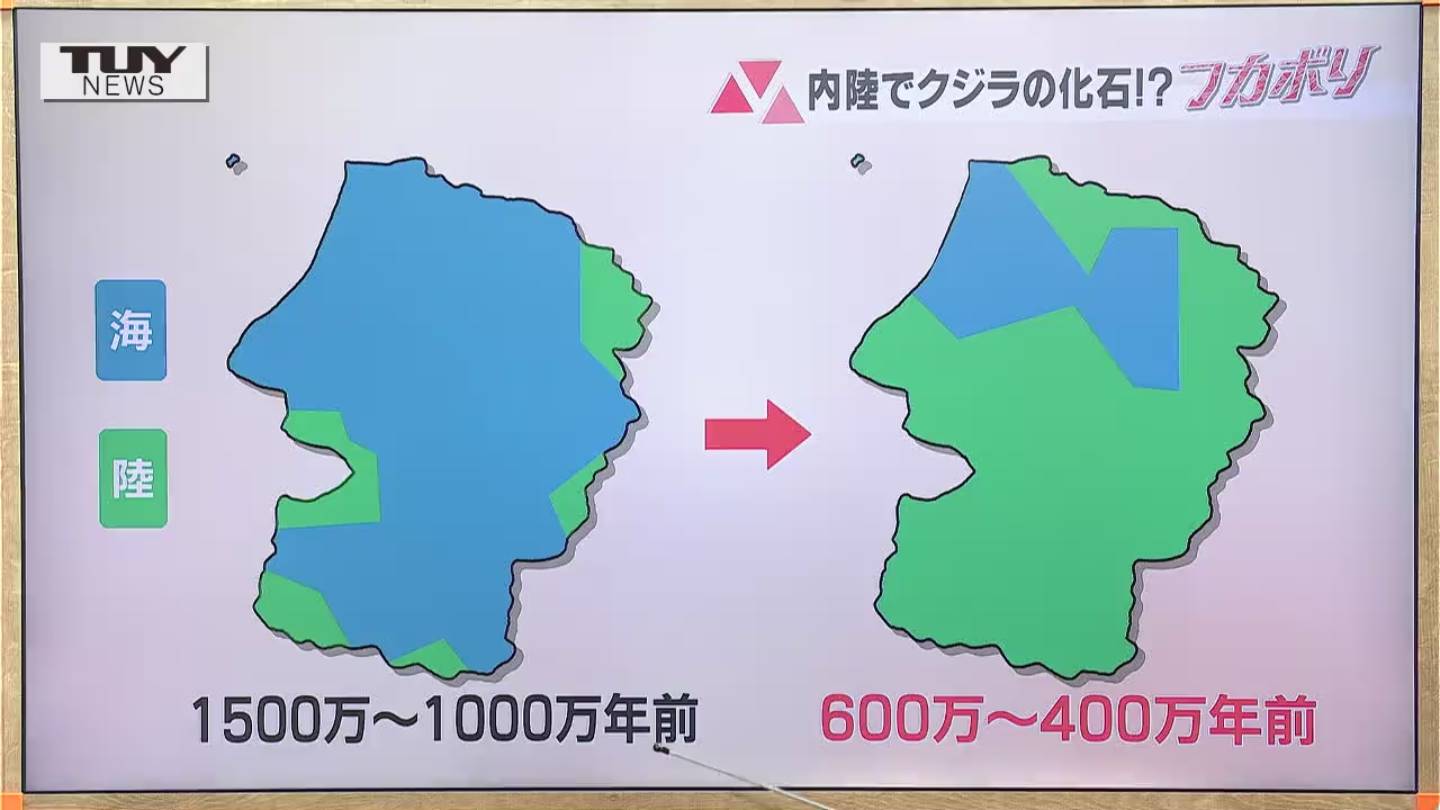

1500万年から1000万年前は、地図の青いところ海です。山形県でほとんど海なんですよ。

そこから時が流れまして、600万年前から400万年前はどうかというと、だいぶ海底が盛り上がって陸地が増えてきてはいるんですが、ご覧のように、上の部分が入り江のように海のままですよね。

真室川町辺りもやっぱり海なんですよね。だから、ここからクジラの化石が見つかったということなんです。

600万年のときを経て30年前に発掘された、非常にロマンを感じますよね。

県内では他にも化石が見つかっているんですよね。

有名なのは何といってもこちらですよね大江町の「ヤマガタダイカイギュウ」これ1978年に大江町で小学生が発見して世界的な発見ということで話題になりました。

そして、今紹介した「マムロガワクジラ」があったり、あるいは戸沢村では、カイギュウの肋骨が見つかっています。

さらに旧立川町では、クジラの頭の骨が見つかっていたりとこの他にもね実はいろんな化石が見つかっているということなんですよ。

やはり山形は昔海だったんだということがわかりますよね。

ではこの他、化石の発見で一体どんなことがわかるのか、改めて博物館の方にお話を聞いています。

山形県立博物館 長澤一雄 理学博士

「化石ですから姿を持つ昔の生物の姿がそのまま残っている。

特に骨格とかですね、そういう固い部分ですけども。

生き物はいろんな環境で暮らしますからその生物を手がかりに、かつてはどういうふうな環境だったかというふうなことまで知ることができると。

その進化。生物がですね、どのように進化してきたかというふうなことも研究することができるんですね」

化石からいろんなことがわかるんです。

改めて化石からわかること、当然化石は骨格ですから、昔の生物の姿、どれぐらいのどんな姿だったのかがわかりますよね。

その他にも、大きな体だったら当然海が深くないと泳げませんから、どんな海だったのかというそういうふうな環境もわかるということなんですね。

その他、同じ個体の時代の違う化石からは生物の進化がわかるということなんです。本当にいろんなことがわかりますね。

今回の内容を改めてまとめてみたいと思います。

マムロガワクジラの化石からわかることというのは、山形県は、かつて海だったということがわかるんですね。

クジラがたくさん泳ぐことができる海ですから、当然、ある程度しっかりとした深さがあって、そして穏やかな海だったと。600万年前はちょっと入り江のようになってましたから、非常に穏やかな海だったということがわかるということなんですよ。なんとも不思議な話ですね。

さて、今回ご紹介しました、マムロガワクジラの化石の展示今月の28日まで山形市の県立博物館で開かれています。