二宮和也主演で6年ぶりに日曜劇場に帰還する『ブラックペアン シーズン2』。シーズン1に引き続き、医学監修を務めるのは山岸俊介氏だ。前作で好評を博したのが、ドラマにまつわる様々な疑問に答える人気コーナー「片っ端から、教えてやるよ。」。シーズン2の放送を記念し、山岸氏の解説を改めてお伝えしていきたい。今回はシーズン1で放送された最終話の医学的解説についてお届けする。

※登場人物の表記やストーリーの概略、医療背景についてはシーズン1当時のものです。

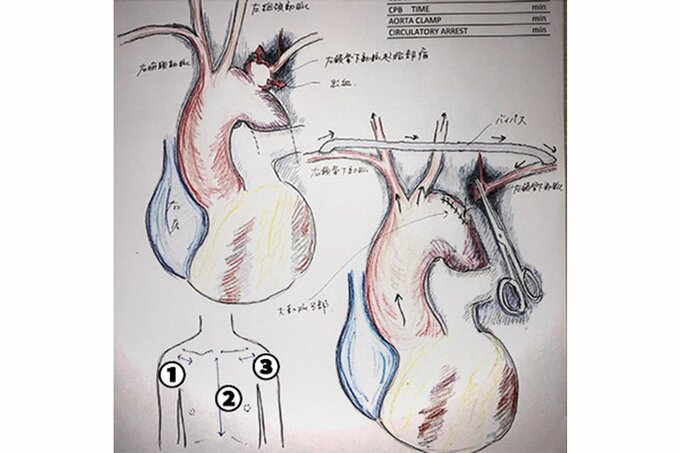

佐伯先生が行った飯沼さんの手術の手術記事

心臓から出た大動脈は上行大動脈、大動脈弓部となり、そこで右腕頭動脈、左総頚動脈、左鎖骨下動脈の三本の枝を出し、下行大動脈となりお腹へ行きます。

飯沼さんはこの左鎖骨下動脈の根本(起始部)の動脈瘤で、最初に急変したときは、この動脈瘤が破れかけていた状態です(切迫破裂)。

若かりし頃の佐伯先生はこの動脈瘤を切除し、大動脈弓部側は縫合止血できたのですが、左鎖骨下動脈の根本は深すぎてどうしても処置できず、ペアンで止血して、ペアンは胸の中にしまっておいたのです。確かにこの部分は若干の奇形があると非常に深い時があり、瘤が大きい時は、かなり遠くなってしまうので、止血困難となることがあります。

またその名前の通り、鎖骨下動脈は、鎖骨の下にあり、鎖骨が邪魔になり縫合止血できなくなることもあります。ほとんどの場合は処置できるのですが、飯沼さんの場合はいろんな状況が重なり、止血困難であったと思われます。左鎖骨下動脈を遮断すると、左手に行く血流が弱くなってしまうため、右の鎖骨下動脈と左の鎖骨下動脈に人工血管でバイパスをしないといけません(右の鎖骨下動脈の血流を人工血管を通して左の鎖骨下動脈に流します)。

佐伯教授がアフリカに行って日本にいないときに、飯沼さんの処置を渡海一郎先生が行ったのですが、この時はバイパスに使用した人工血管周囲が感染していて、画像の③の傷を再度開け、感染した組織を採っていたら、たまたま胸腔が開いてペアンが見えてしまったという流れです。で、その時のレントゲンを黒崎先生に見られてしまった。その後渡海一郎先生は東城大学を追われることとなります。

月日が経ち、飯沼さんの体内のペアンが徐々に劣化して緩んできてしまい、左鎖骨下動脈の起始部から出血してきてしまいました。飯沼さんは東城大学病院に入院となります。それを渡海先生はペアンの周囲の血管が傷つき、出血してきていると思った。

手術記事を見ていただくとわかると思いますが、ペアンと大動脈弓部は非常に近くにあります。ペアンとその周囲がひどく癒着していた(くっついていた)ために、渡海先生がペアンを外したら大動脈弓部も損傷し、大出血したということです。その前の出血は、ペアンの周囲の血管からの出血であると思います。

佐伯教授は人工心肺を回し、体を冷却して、循環停止(以前の解説をご参照ください)をして大動脈弓部を縫合し、縫合し終わるくらいで、復温し(体を温め)、心臓が動き出し、最後に深くて止血できない左鎖骨下動脈起始部(根本)を再度ブラックペアンで止血した手術でした。2回目は癒着していたので、この部分の縫合止血はさらに難しかったかもしれません。

尚、佐伯教授が手術中に渡海先生に話をしているシーンは、人工心肺が回るまでの時間は出血箇所を抑えながら心臓マッサージをするしかなく、また人工心肺が回ったら、出血箇所を抑えながら、体温が下がる、冷えるのを待ちます。冷えたら、循環停止して損傷した弓部を縫合し出しますので、リアルでも比較的喋る余裕があるシーンです。我々も時に「冷え待ち」と言って、体温が下がるまでじっと待つことがあります。

ちょっとペアンで止血ってあり得ないのではないかと思われる方もいるかもしれませんが、少し前には、パーマネントクランプ(permanent clamp:永久的な遮断)と言って、止血できないところを、止血鉗子で止血して、バイパスをするような手術があったようですので、今回の事はあながち非現実的ではありません。

また胸の中は大半が肺なのですが、肺は非常に柔らかいので、ペアンが胸の中にあっても特に支障はなかったのだろうと思います。実際、東南アジアのどこかの国で、何十年も前に入ってしまったペアンが体から出てきた事もあったとか。