全長約1キロ、深さ約30メートル 第32軍司令部壕で行われていたこと

数日後、アメリカ軍が沖縄本島に上陸。その進軍の目的地、首里城では司令部壕の構築がなお続いていた。

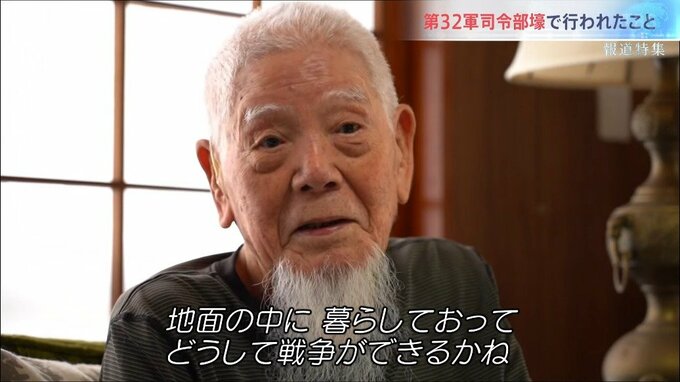

その作業に動員された、儀間昭男さん(96)。

儀間昭男さん

「中の壕を掘って、掘ったのは、あれは兵隊が掘っていたかな。われわれは、その掘り出した土をトロッコに積んで押して、入口からちょっと横に行ったところにこぼしてね」

いま、軍のありように抱いた疑問を思い出す。

儀間昭男さん

「地下に潜ってばかりおったですからね。地面のなかに暮らしておって、どうして戦争ができるかね。しっかりした強い軍隊とは考えてませんでしたね。何も意味ないですよ。そこに土があるから運び出す感じで、撤退するその日までやってるんだから、何も考えも計画もあったもんじゃないと思うんですよ」

かつての琉球王国の象徴、首里城。日本軍が、その地下に、学徒を動員して築いた司令部壕は、5つの坑口と坑道が作られた。全長は約1キロ、深さは約30メートルに及ぶ。

與座章健さん

「通路があって、真ん中から線路が通って、両方に大きな部屋みたいなやつはあちこちあって、そこにいろいろな集まりや会議したりしてるしね」

そんな司令部壕など戦跡をめぐるフィールドワークが行われた。仲村さんは、ここに垂直に掘られた入り口があったと解説した。

沖縄県平和祈念資料館友の会 仲村真 事務局長

「ここから最初に米軍が32軍司令部壕の中に入ったと。中枢部はちょうど皆さんが立ってるこの下あたり」

そのエリアにつながる坑道に、5月、カメラが入った。かなり水がたまり、足場は悪い。壁や天井には掘り進めたつるはしの跡。坑木も3本確認できる。残されていたビール瓶には、ダイニッポン・ブルワリーとあった。